巨樹や広角風景では全天球ビューが効果的(吉城川,春日大社,若草山,興福寺,奈良瑠璃絵,飛火野)。下の全天球ビュー(Omni-directional View)を含む映像はいずれも筆者撮影。

(The latest update: 2026年1月9日)

(The first upload: 2023年6月3日)

吉城川

吉城川は、春日山原始林、若草山と春日山の間に発し西流、奈良女子大の北で佐保川に注ぐ大和川の枝川で紅葉シーズンには撮影スポットとして人気がある(2023年11月29日撮影)。

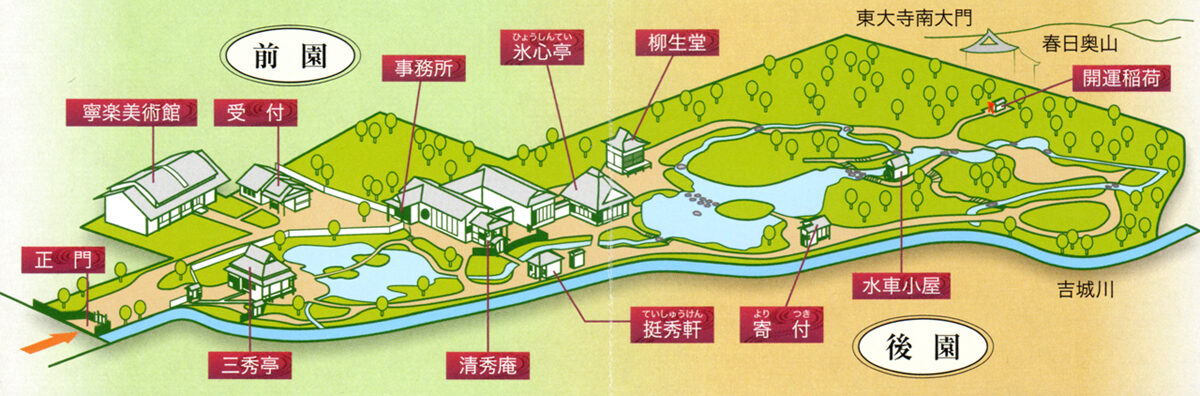

吉城川の水は依水園にも取り込まれている。下図のように吉城川は依水園の傍を流れる。

吉城川の水は水車の動力源としてもちいられてきた。下の写真は依水園の水車小屋(2017年撮影)。右矢印をクリックすれば依水園の他の風景を見ることができる。