日本書紀の時代に遡る伝承、鉄道や住宅地を中心とする近年の発展、空撮画像、人口動態を紹介している。

(The latest update: 2025年12月08日)

(The first upload: 2019年4月27日)

★Long long ago…押熊町の西之谷にある忍熊皇子社は忍熊皇子の古墳。日本書記によれば忍熊皇子と籠坂皇子は日本武尊(倭建命)を父にもつ仲哀天皇と大中姫との皇子…押熊という地名は古くは忍熊と書かれこの地は大和の国の最北端の地で大和平野の北の隅にあたる土地でオシクマ(押熊)という地名が生まれたと言われている…

Tomigaoka

.

登美ヶ丘、押熊の由来を調べると、忍熊皇子社の古墳に遡る。忍熊皇子社は押熊町の西之谷にある円墳(約220㎡径16m高さ2m)で忍熊皇子の古墳。日本書紀によれば忍熊皇子と籠坂皇子は日本武尊(倭建命)を父にもつ仲哀天皇と大中姫との皇子で、忍熊皇子は当時この地域を支配していた実在性の高い人物であると考えられている。押熊という地名は古くは忍熊と書かれており民族的な方面からするとクマは隅をさす言葉であることから、この地は大和の国の最北端の地で大和平野の北の隅にあたる土地でオシクマ(押熊)という地名が生まれたと言われている(2018年8月30日撮影)。

下の写真は隣接する押熊八幡神社(奈良市押熊町287)と付近案内図。

.

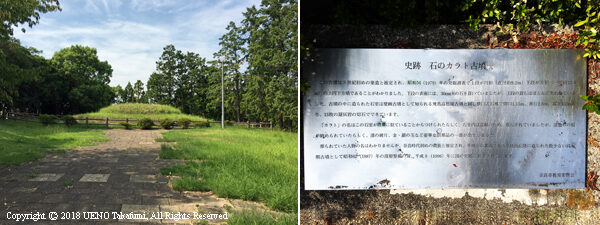

毎年4月18日に忍熊祭が行われる石のカラト古墳は奈良市と木津川市の境(奈良市神功1丁目159番地)にある。奈良市教育委員会によると、この古墳は8世紀の初めの築造と推定され1979年の発掘調査で上段が円形(直径約9.2m)、下段が方形(一辺約13.8m)の上円下方墳であることが判明している(2018年8月30日撮影)。

.

地理的にみれば登美ヶ丘地区は、南は近鉄学園前駅(近鉄奈良線)付近、北は学研奈良登美ヶ丘駅(近鉄けいはんな線)付近、東は、奈良県道・京都府道52号奈良精華線付近、西は奈良市と生駒市の境界線付近に挟まれた地域となる。

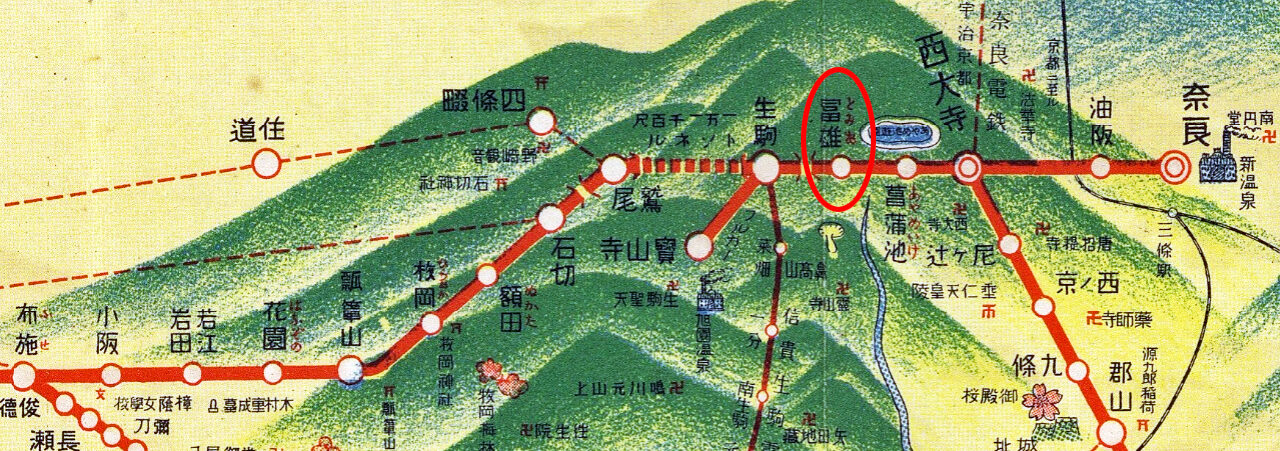

1914年、近鉄の直系母体である大阪電気軌道が奈良線を創業した。次の地図は1920年代の大阪電気軌道の路線図で、富雄駅が記されている。

大阪電気軌道奈良線開通時に奈良線富雄駅北に建設された大阪電気軌道の変電所の煉瓦造りの建物が 現在でも残っている( 道路拡幅のために西側が取り壊されている )。次の写真の煉瓦造りの建物が旧変電所(2019年撮影)。風情ある建物全体も解体される。

1943年(昭和16年)に帝塚山中学(旧制)が開校し、翌年に学園前駅が生徒の登下校の特定時間のみ停車する特別駅として開設された。1950年(昭和25年)に近鉄が駅を中心に学園前住宅地として宅地を造成したことを発端に、大規模な宅地造成が日本住宅公団、地方公共団体、その他民間開発業者により行われたことにより、駅周辺だけであった住宅地が駅の北方・南方に拡がった。

1960年 近鉄学園前駅(中央)、帝塚山学園(下方)。大渕池(上方)南の登美ヶ丘1丁目の宅地造成分譲が始まっていることがわかる。

1962年 近鉄学園前駅付近(手前が近鉄学園前駅)

大渕池公園は1973年に事業着手、1980年に開園した。下の写真は大渕池公園西地区の360°ビュー(2023年6月12日撮影)で中央にシンボルの噴水が見える。反対方向左手はアスレチックに行く道となる。

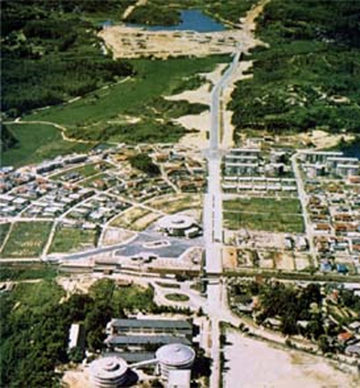

その後、宅地造成は北に延び、1980年頃には東登美ヶ丘地区の造成、分譲が開始された。下の写真は、1985年3月頃の東登美ヶ丘地区南方からの眺望、上方は造成中の北登美ヶ丘地区。

1993年、NHKのちょっといい旅”夢織りなすマイタウン~奈良市学園前界隈”で学園前駅、帝塚山学園、OSK日本歌劇団の円形大劇場(~2002年)、大渕池付近から北登美ヶ丘地区まで紹介されている。また、放送では学園前地区の人口は約11万人と紹介されている。

1994年、関西国際空港~東登美ヶ丘6丁目東間にリムジンバスが開通した(2017年1月以降は関空~学研奈良登美ヶ丘駅間)。

2005年には北登美ケ丘地区と中登美ヶ丘地区の中間にけいはんな線学研奈良登美ヶ丘駅の建設が開始された。下の写真は2006年1月8日の写真(筆者撮影)。2006年5月の写真と見比べると駅周辺は更地同然でイオン学研奈良登美ヶ丘も着工したばかり。

2006年3月には学研奈良登美ヶ丘駅を始発駅として大阪本町と接続するけいはんな線が開通した。下の写真は2006年5月(筆者撮影)。左奥は、イオン学研奈良登美ヶ丘(建築中)。

学研奈良登美ヶ丘駅周辺の3Dモデル

2018年近鉄学園前駅とバスターミナル(奥の建物は西部会館)。

近鉄学園前駅周辺の3Dモデル

奈良市子どもセンターが2022年4月に奈良市柏木町にオープン。

外観写真。

富雄丸山古墳は直径約109メートルと国内最大の円墳。盾形銅鏡(長さ約64センチ、幅約31センチ)と、蛇のように曲がった蛇行剣(長さ約2.3メートル、幅約6センチ)いずれも国内で出土した青銅鏡、蛇行剣の中で最大と発表されている。下の写真は発掘中の現場。

百楽荘

富雄にある、1933年に開業した約10,000坪の庭園の中にある料亭で大広間、個室がある。下の写真は入口の長寿門。

2019年5月頃(登美ヶ丘地区~若草山、近鉄学園前駅、生駒山方面)

2018年5月頃(東方から登美ヶ丘地区を眺望)

2018年5月頃(登美ヶ丘地区のはるか東方右に若草山が見える)

2018年5月頃(登美ヶ丘地区の南方面を臨む)

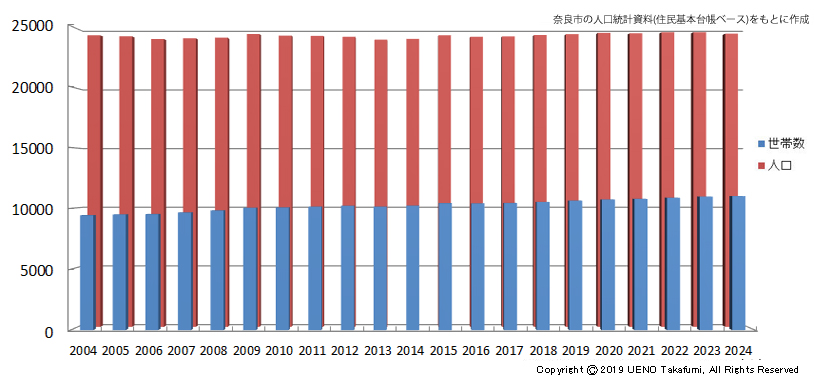

登美ヶ丘地区の世帯数、人口、年齢構成

対象地域: 登美ヶ丘、南登美ヶ丘、西登美ケ丘、東登美ヶ丘、北登美ヶ丘

人口及び世帯数(2004~2024)

奈良市都市計画マスタープラン(2016年制定)では、登美ヶ丘地区の属する西部地域(地域Ⅵ)の2010年(平成22年)時点の総人口は市全体の32.4%。一方、登美ケ丘地区の人口は24,500前後で横ばいとなっているものの世帯数は9,500から10,500と漸増している。

人口ヒストグラム(2024年)

下図のように75-79才、50-54才、10-19才をピークとする年齢分布となっている。これは、分譲時の入居者世代とその子供世代の年齢を表しているとみることができる。マウスホバーで2018年のグラフに切り替えて比較すると2024年では明らかに85歳以上の高齢人口が増加しており0-4歳の人口が減少している。

防災

防災に関してはコチラ。