CDとデジタル放送の特性(スペクトラム, スペクトログラム)の比較を中心に掲載している。

♯♩♫♪♬

♯♩♫♪♬

(The latest update: 2025年8月15日)

CD(コンパクトディスク)とNHKクラシック音楽館、BSプレミアムクラシック倶楽部、ジャズ、中国のCD、短波放送のインタバルシグナル(CD版)他の周波数スペクトラムと比較している。

尚、参考2に参考として市販CDソースの中から優秀録音と思われるものを含めてその周波数スペクトラム(以下、スペクトラム)を実測して掲載している。

- 測定方法

- NHKクラシック音楽館放送との比較

- BSプレミアムクラシック倶楽部放送との比較

- ジャズの比較

- CD発売時期による差

- 中国のCD及びDVD

- 短波放送

- 参考1: スペクトログラムの色とレベルの関係

- 参考2: CDの周波数スペクトラム

- 参考2-1: シュタルケルの演奏でのピチカート

- 参考2-2: バルトリのヴィブラート

測定方法

- 測定対象のCD(及びDVD音声)はすべて筆者所有のものである。

- スペクトラム解析: TrueRTA

- スペクトログラム解析: Audacity

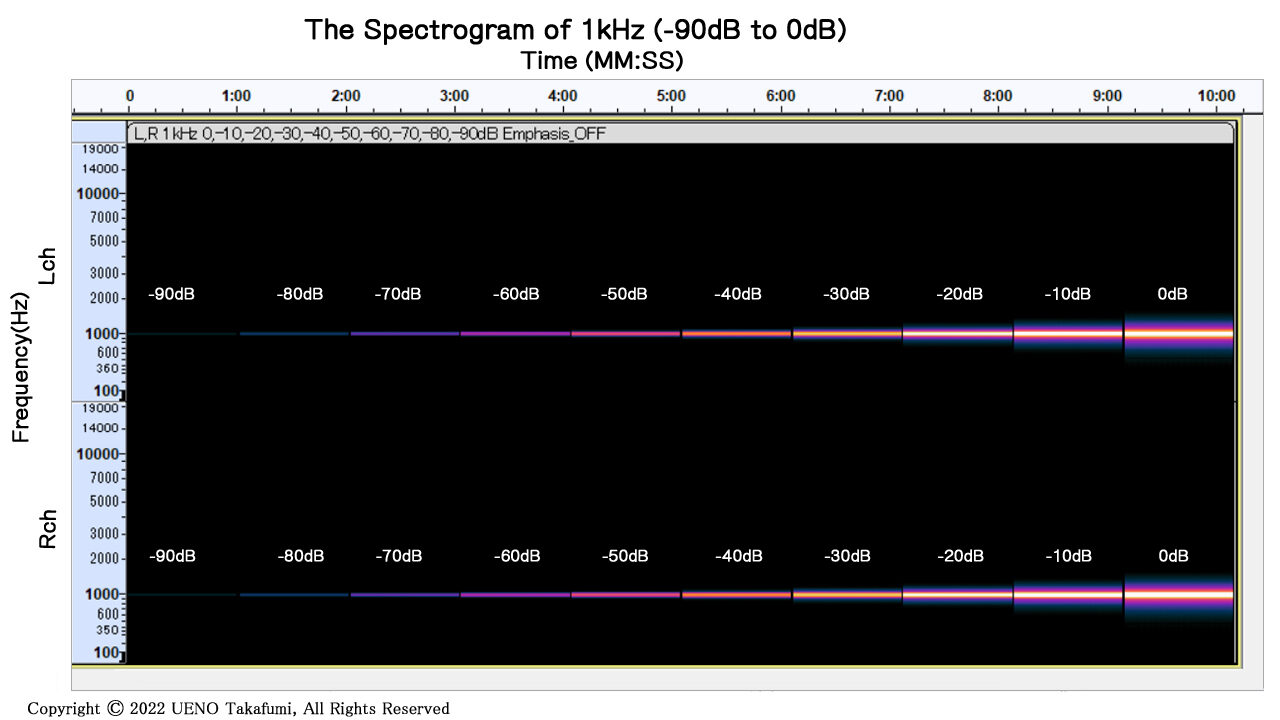

- スペクトログラムの色とレベルの関係を参考1に示している。

- スペクトログラムの縦軸の周波数は特記ない限りMel周波数で表示している。

以下の測定では各曲のピーク値を記録している。

NHKクラシック音楽館放送との比較

2013年放送開始のNHKクラシック音楽館(以下、クラシック音楽館)では多くの興味深い作品を放送しているが、その音質、特性も興味深いところである。ここでは、多くの放送の中で数曲をとりあげてそのスペクトラムをCDと比較する。放送の中でも複数回にわたって別の楽団、指揮者によって放送されていたり、比較対象のCD録音は多種多様であるためここで取り上げたものが絶対的なものではなく、また、優劣を論じるものでもない。

- 測定対象のCDは上記ジャンル毎のスペクトラム同様に筆者所有のものである。

- クラシック音楽館は放送日で示しており録音日ではない。

- クラシック音楽館の放送はすべて15kHz以上がカットされている。

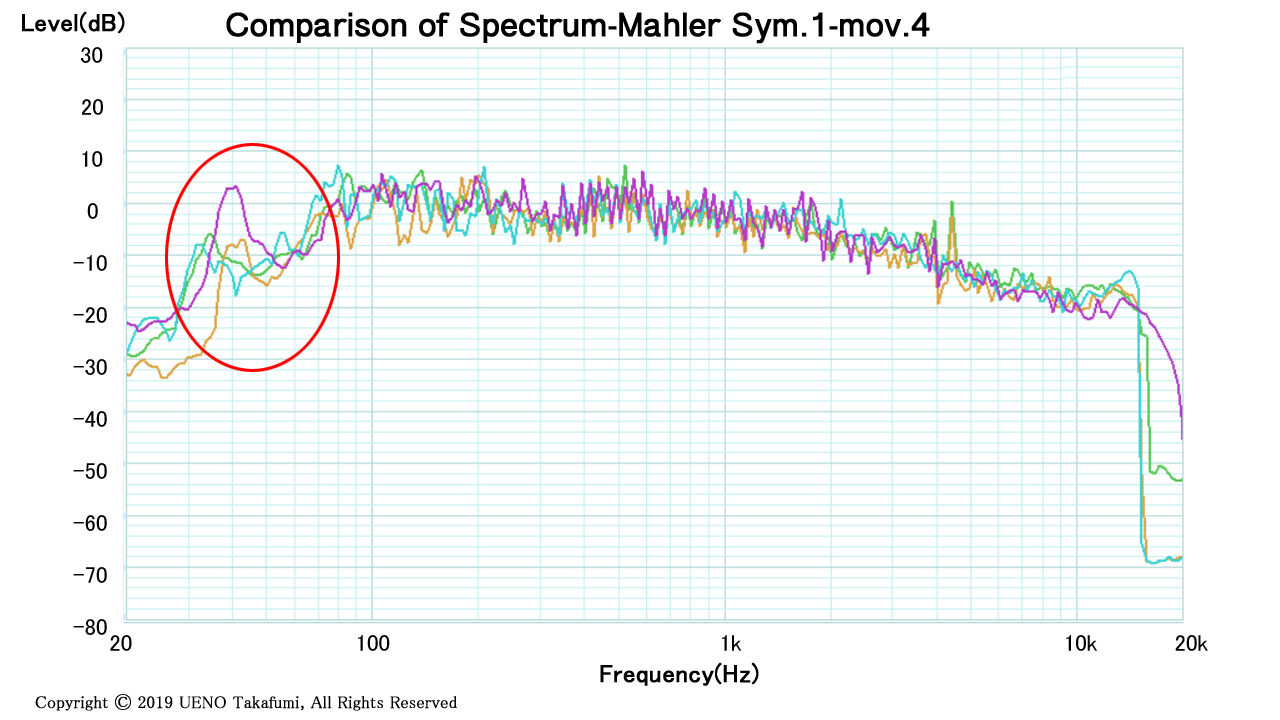

マーラー 作曲交響曲第1番第4楽章

マーラー作曲交響曲第1番第4楽章のスペクトラムを示す。第4楽章冒頭はシンバルと大太鼓で始まる力感溢れる楽章であるが、中音域から高音域にかけて両者の周波数スペクトラムは類似しているものの赤丸で示した低音域(大太鼓)のピークレベルを見るとCD(紫: EXCL00026)がクラシック音楽館(緑)より約10dB高い。この違いが聴感上の差として容易に検知できる。尚、クラシック音楽館の3回の放送ともに同じ傾向を示している。

- 緑: クラシック音楽館2015年5月3日放送(N1802)パーヴォ・ヤルヴィ指揮、NHKホール)ヤルヴィ氏は2015年9月からNHK交響楽団首席機指揮者。

- 橙: クラシック音楽館2017年6月4日放送(N1858)ファビオ・ルイージ指揮、NHKホール、ルイージ氏は2022年9月からNHK交響楽団首席指揮者に就任予定とされている。

- 青: クラシック音楽館2018年1月21日放送、フィリップ・ジョルダン指揮、ウイーン交響楽団、サントリーホール

- 紫: CD(EXCL00026)マンフレッド・ホーネック指揮、ピッツバーグ交響楽団、ハインツホール(ピッツバーグ)

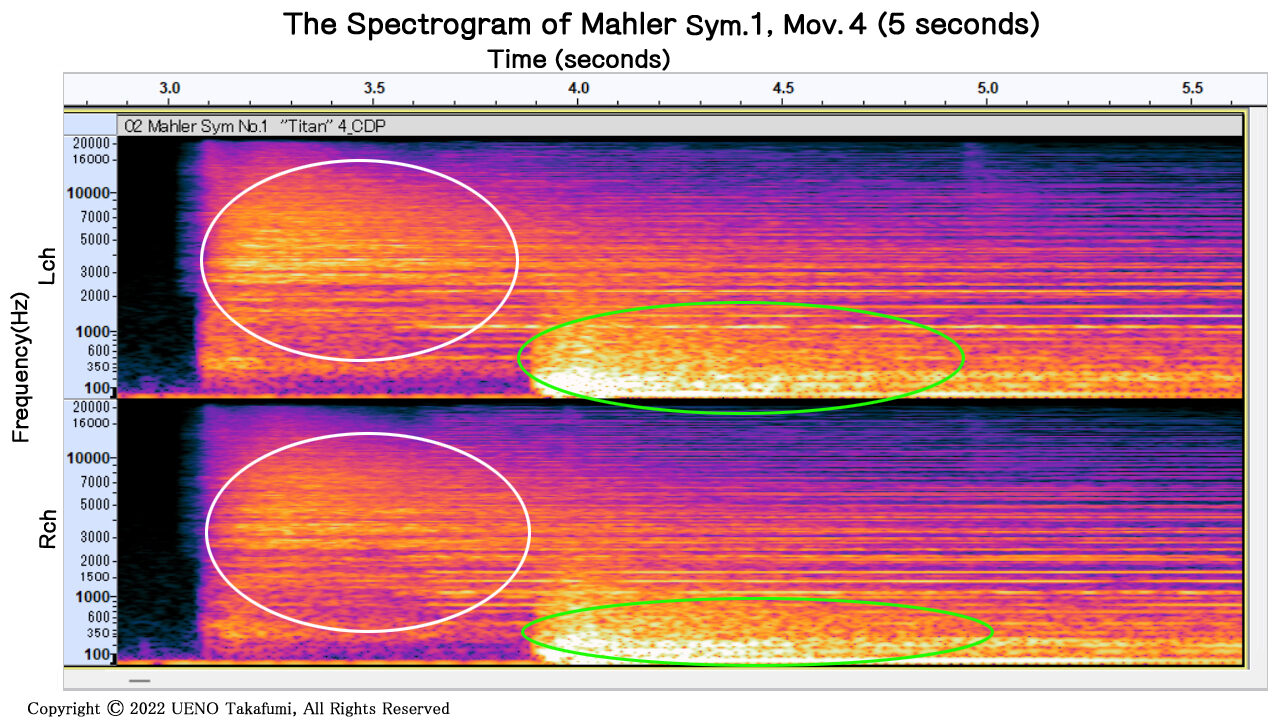

更にCD(EXCL00026)に注目してそのスペクトログラム(冒頭の約5秒、シンバルの後大太鼓)を測定した結果を下図に示す。スペクトログラムの冒頭3.1~3.9秒(白丸)はシンバルでシンバルは数100Hz~10kHzまでスペクトラムが分布している。シンバルはステージ中央やや左に位置しているのでLchのほうが明るくなっている。スペクトログラムの3.9秒以降では大太鼓が重畳し(緑丸)、数10~数100Hzのスペクトログラムが特に明るくなっているので信号レベルが大きいことがわかる。

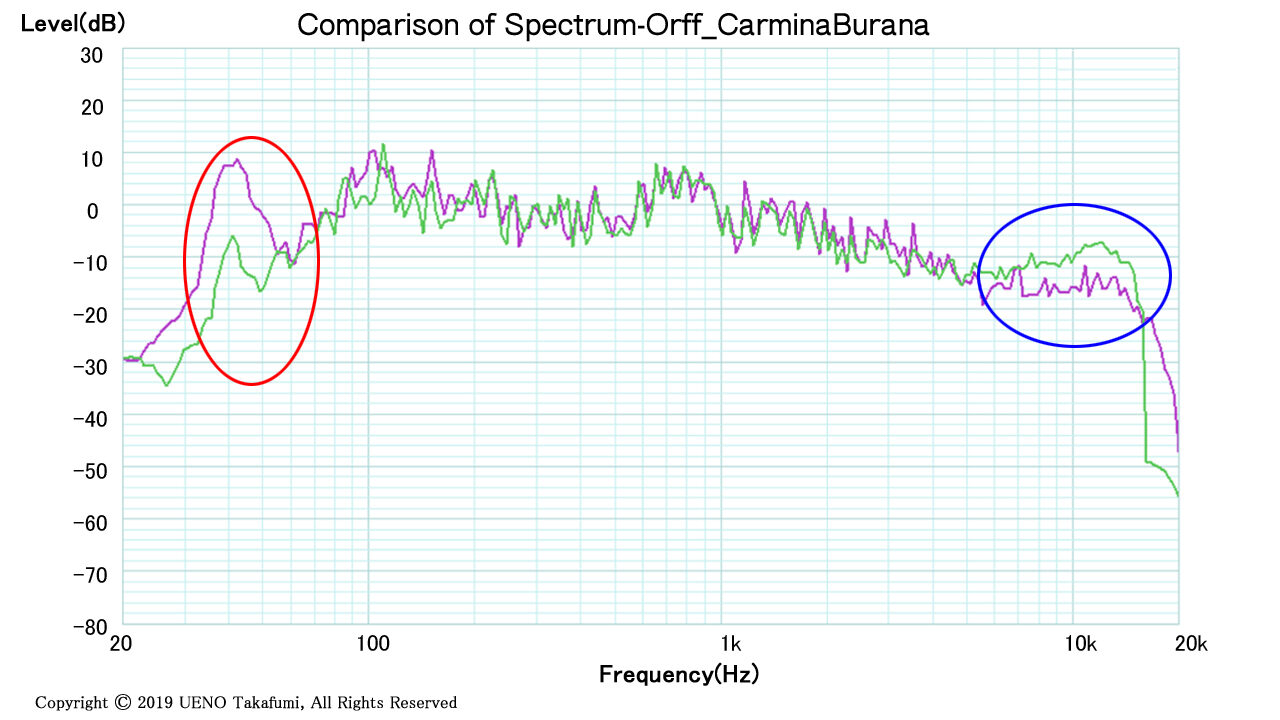

オルフ作曲カルミナブラーナ(おお運命よ、運命は傷つける)

カルミナブラーナの特に冒頭の部分(おお運命よ、運命は傷つける)はデモやテレビドラマで数多く用いられてきた。CDとクラシック音楽館とを比較すると低音域(約40Hz,大太鼓)と高音域において差がみられる。低音域(赤丸部分)のピークレベルはCDのほうがクラシック音楽館より約12dB高い。一方、高音域(青丸部分)ではクラシック音楽館のほうが12kHzにおいて約6dB高くなっている。

- 緑: クラシック音楽館2014年4月13日放送(N1774)ファビオ・ルイージ指揮、NHKホール

- 紫: CD(SSRR8(TGGS224)/Stereo Sound Reference Record/EXTON Best Soundscapes/Track1-2)小林研一郎指揮、日本フィルハーモニー交響楽団、サントリーホール

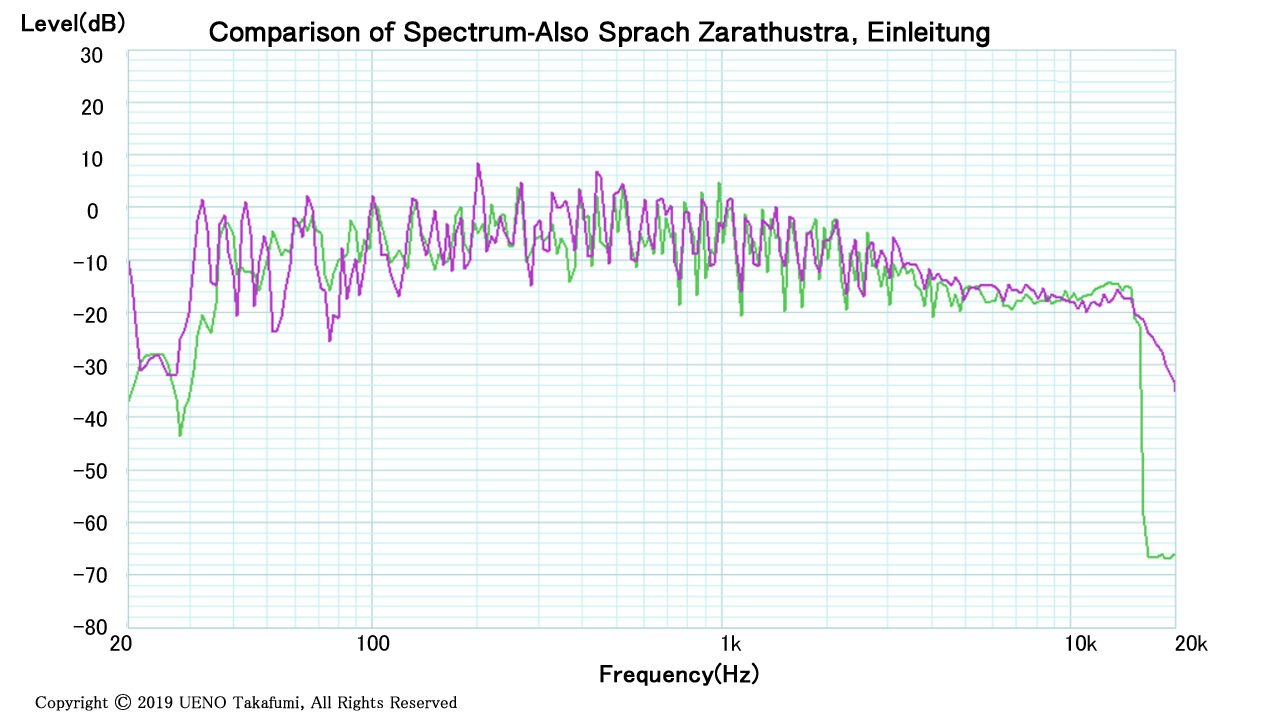

リヒャルトシュトラウス作曲ツァラトゥストラかく語りき序奏

ツァラトゥストラかく語りきの序奏は映画”2001年宇宙の旅”の冒頭シーンで用いられ一躍有名となった。序奏(冒頭2分間)ではパイプオルガンとティムパニの連打が強い印象を与える。40Hz以上ではCDとクラシック音楽館(2016年5月15日放送)の周波数スペクトラムは概ね同一となっている。

尚、CD(UCCD-7055)はアナログレコードのデジタルリマスター版。

- 緑: クラシック音楽館2016年5月15日放送(N1831)パーヴォ・ヤルヴィ指揮、サントリーホール

- 紫: CD(UCCD-7055)ズービン・メータ指揮、ロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団、1968年録音。元のアナログレコードは当時大きな話題になった。

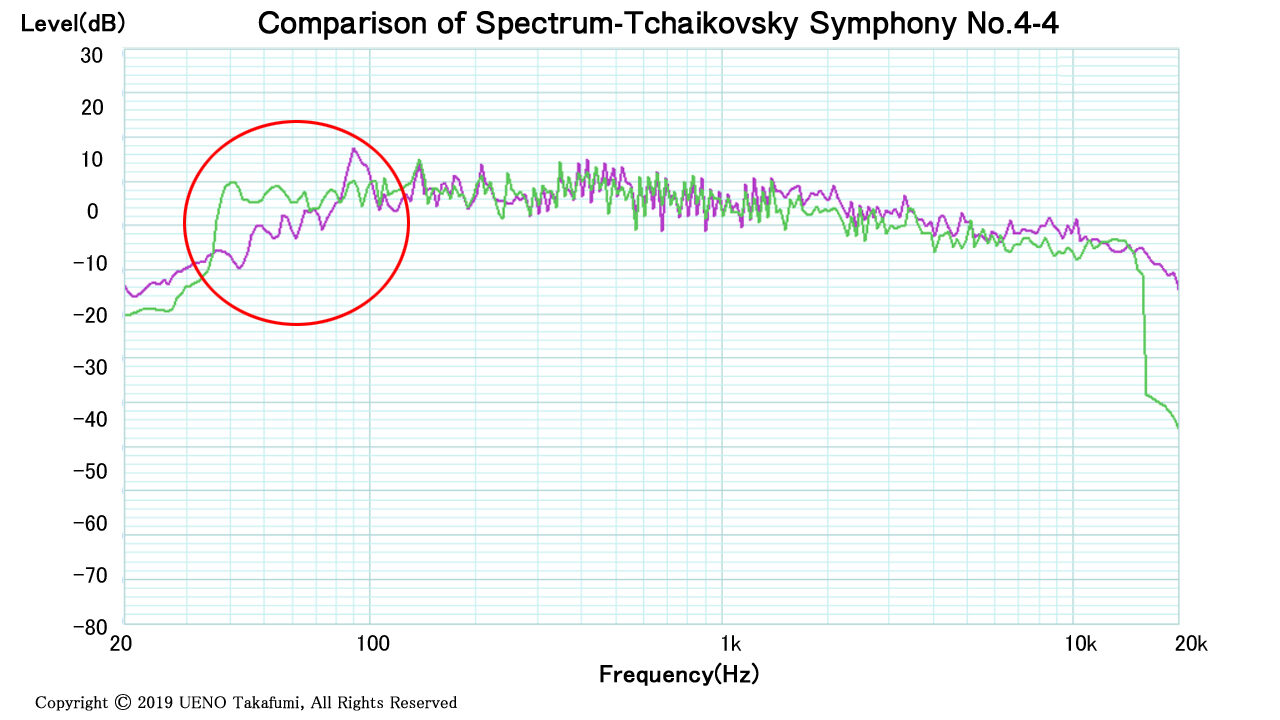

チャイコフスキー作曲交響曲第4番第4楽章

この曲の低音域(38~100Hz、赤丸部分)を見るとクラシック音楽館(緑)の周波数スペクトラムが平坦であるのに対して、CD(紫)では約90Hzにピークがありそれ以下でなだらかに下降しており、40Hzではクラシック音楽館(緑)に比べて約16dB低い。

- 緑: クラシック音楽館2014年10月5日放送(N1787)ヘルベルト・ブロムシュテット指揮、サントリーホール

- 紫: CD(SSRR8(TGGS224))/Stereo Sound Reference Record/EXTON Best Soundscapes/Track16、ズデニェク・マーツァル指揮、チェコフィルハーモニー管弦楽団、ドヴォルザークホール(プラハ)

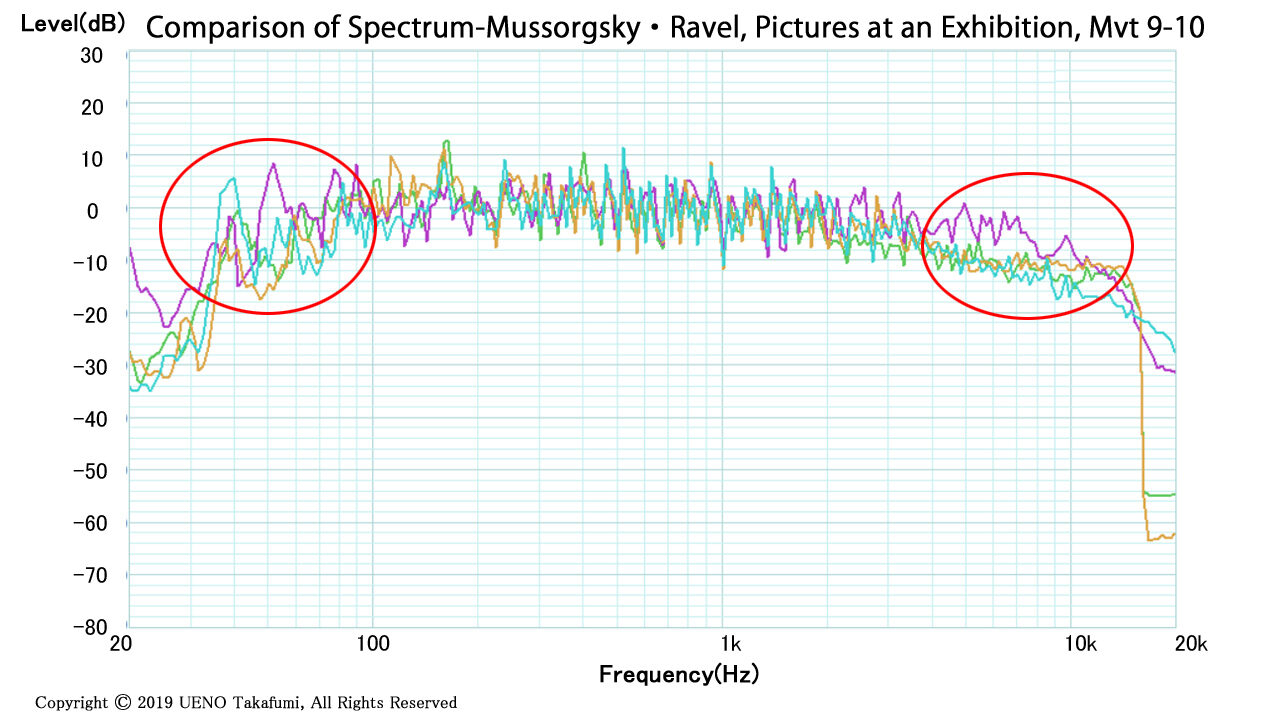

ムソルグスキー・ラベル作曲展覧会の絵第9~10曲

ムソルグスキーが作曲した曲をラベルがオーケストラ用に編曲した曲の内第9曲(鶏の足の上に立つ小屋バーバヤガー)~第10曲(キーウの大きな門)。CD2曲、クラシック音楽館2曲を比較している。70Hz以下の低域のレベルではCD(紫、青)のほうがクラシック音楽館(緑、橙)より数dB高いことがわかる。4kHz以上の高音域ではUCCD7240のみが約6dB高い。

尚、CDの内、UCCD-7240はアナログレコードのデジタルリマスター盤であるが、SSPH-3001はデジタル録音(1990年)。

- 緑: クラシック音楽館2015年3月22日放送(N1800)ジャナンドレア・ノセダ指揮、NHKホール

- 橙: クラシック音楽館2014年9月21日放送、山下一史指揮、NHK交響楽団、NHKホール

- 紫: CD(UCCD-7240)エルネスト・アンセルメ指揮スイスロマンド管弦楽団、1959年11月録音。録音は古いが最初録音と比べて遜色ない広帯域となっている。

- 青: CD(SSPH-3001)Stereo Sound Reference Record Philips Sound Vol.1/Track21-22、リッカルド・ムーティ指揮、フィラデルフィア管弦楽団、フィラデルフィア・メモリアル・ホール

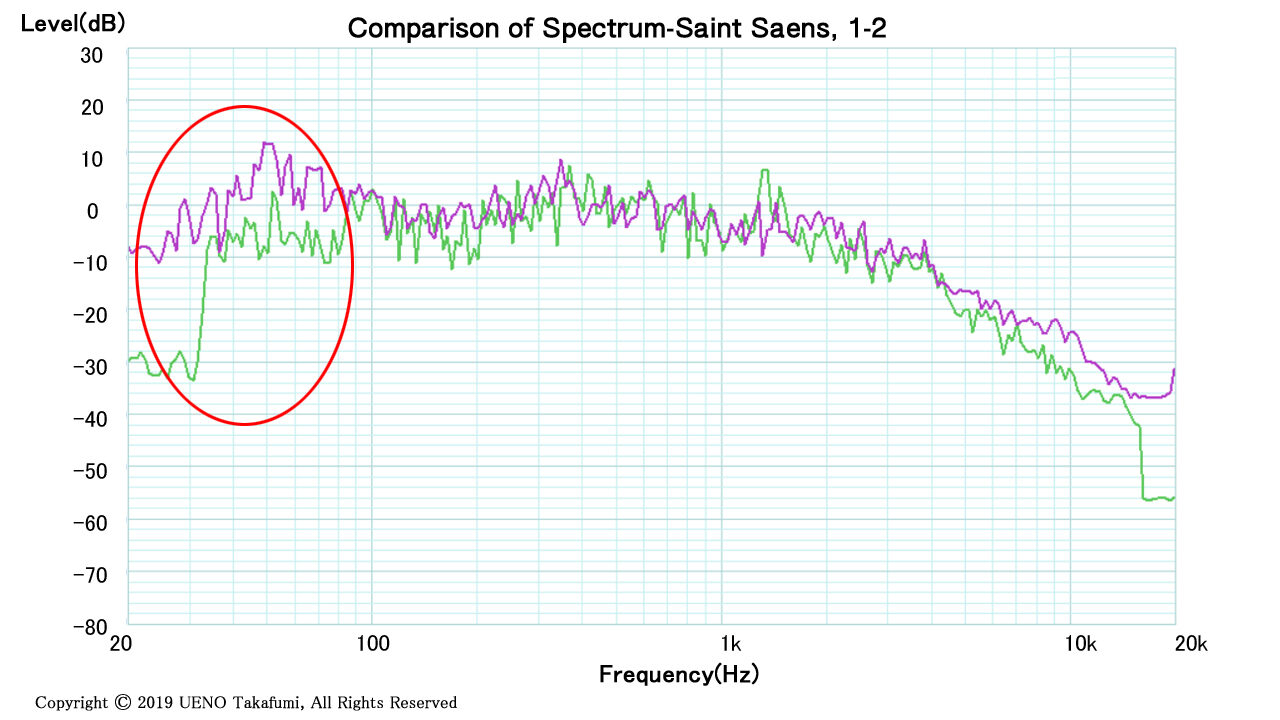

サンサーンス作曲交響曲第3番第1楽章第2部(パイプオルガン)

CD(UCCD-7065)はアナログレコード(1961年3月録音)のデジタルリマスター盤で35Hz~80Hzの低音域の録音レベルがクラシック音楽館2016年2月21日放送よりも高いという結果を得た。またUCCD-7065ではパイプオルガンの30Hz付近の音が録音されている。一方、クラシック音楽館2016年2月21日放送分では33Hz以下が急激に低下している。

- 緑: クラシック音楽館2016年2月21日放送(N1825) シャルル・デュトワ指揮

- 紫: CD(UCCD-7065)エルネスト・アンセルメ指揮スイロマンド管弦楽団、ピエール・スゴン(オルガン)。元のアナログレコードは1970年頃にはよく試聴に用いられた。

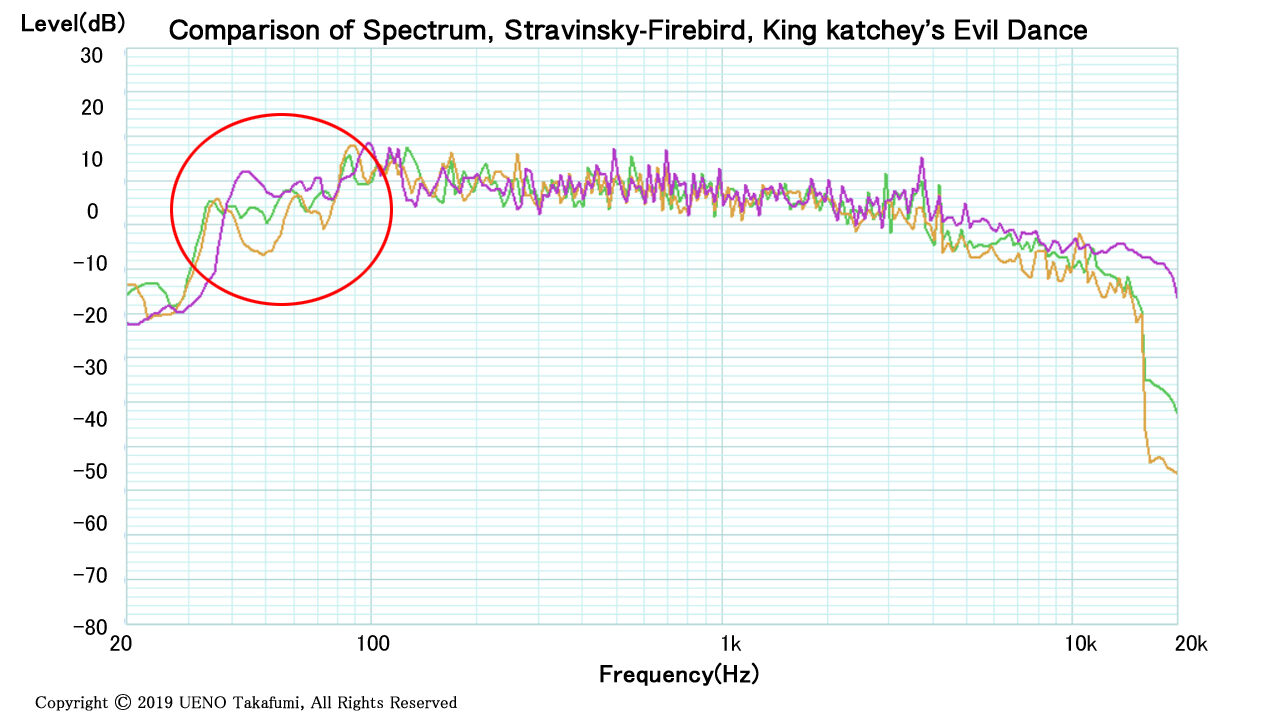

ストラビンスキー作曲火の鳥、カッチェイ王の魔の踊り

ここでは、クラシック音楽館2回の放送とCDとを比較した。80Hz以下の信号レベルに注目すると、CDがクラシック音楽館放送よりも高くなっている。また、80Hz以下のレベルについてクラシック音楽館放送同士を比較すると、2015年3月8日放送は2013年11月11日放送よりも数dB高くなっている。高域についてもクラシック音楽館のほうがCDよりも若干低下している。

- 緑: クラシック音楽館2015年3月8日放送(N1798)シャルル・デュトワ指揮

- 橙:クラシック音楽館2013年11月10日放送(NHK音楽祭2013)、チョン・ミョンフン指揮、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、NHKホール

- 紫: CD(C30G-00102)Stereo Sound Reference Record Vol.10/Track10-11、ドイツグラモフォンベストレコーディング/ピエール・ブーレーズ指揮、シカゴ交響楽団

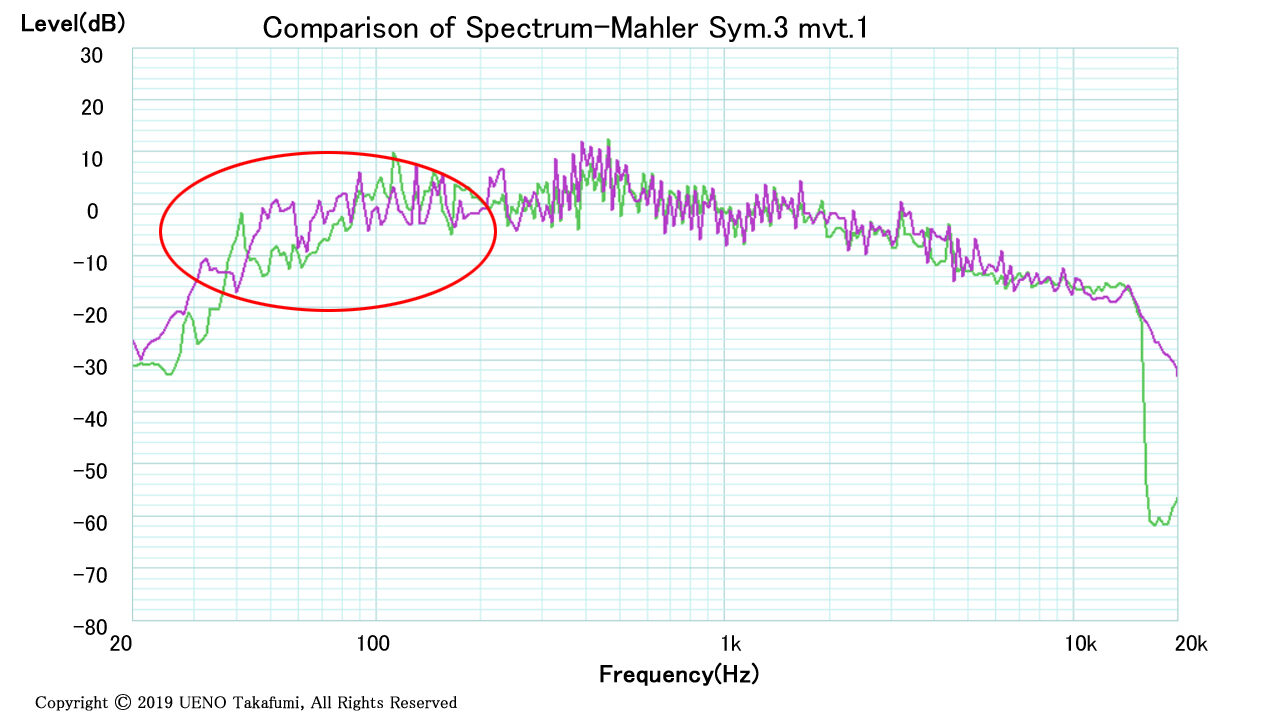

マーラー作曲交響曲第3番第1楽章

クラシック音楽館放送とCDとはよく似たスペクトラムを示しているが、赤丸部分の大太鼓、ティムパニの周波数領域に多少の差異があり、大太鼓の周波数領域ではCDのレベルが多少高く、ティムパニの周波数領域ではクラシック音楽館のレベルが多少高い。

- 緑: クラシック音楽館2016年2月14日放送(N1824)、シャルル・デュトワ指揮、NHKホール

- 紫: CD(OVCL-00219)ズデニェク・マーツァル指揮チェコフィルハーモニー管弦楽団、ドヴォルザークホール

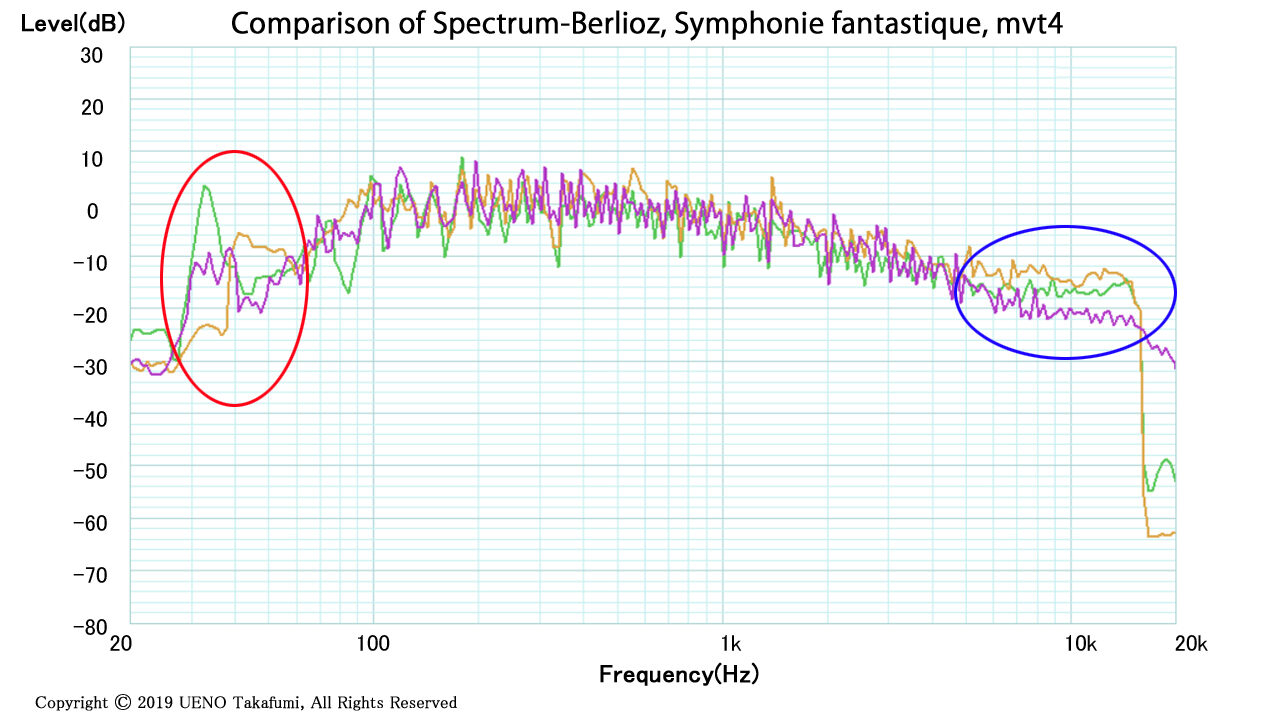

ベルリオーズ作曲幻想交響曲第4楽章(断頭台への行進)

クラシック音楽館2回の放送とCDとを比較。30~60Hzの低音域(赤丸)に注目すると、2014年8月24日放送のピークレベルが2016年4月3日放送及びCDのピークレベルよりも約10dB高い。これらピークは大太鼓によるものである。また、2014年8月24日放送のピーク周波数が約30Hzであるのに対して2016年4月3日放送のピーク周波数は約40Hzとなっている。一方、高音域(青丸)ではクラシック音楽館放送がCDより数dB高くなっている。

- 緑: 2014年8月24日クラシック音楽館放送、山田和樹指揮、スイス・ロマンド管弦楽団、サントリーホール

- 橙: 2016年4月3日クラシック音楽館放送(N1827)トゥガン・ソヒエフ指揮、NHKホール

- 紫: CD (SSRR1)StereoSound Reference Record Best Sound Selection、Track13、ワレリー・ゲルギエフ指揮ウイーンフィルハーモニー管弦楽団

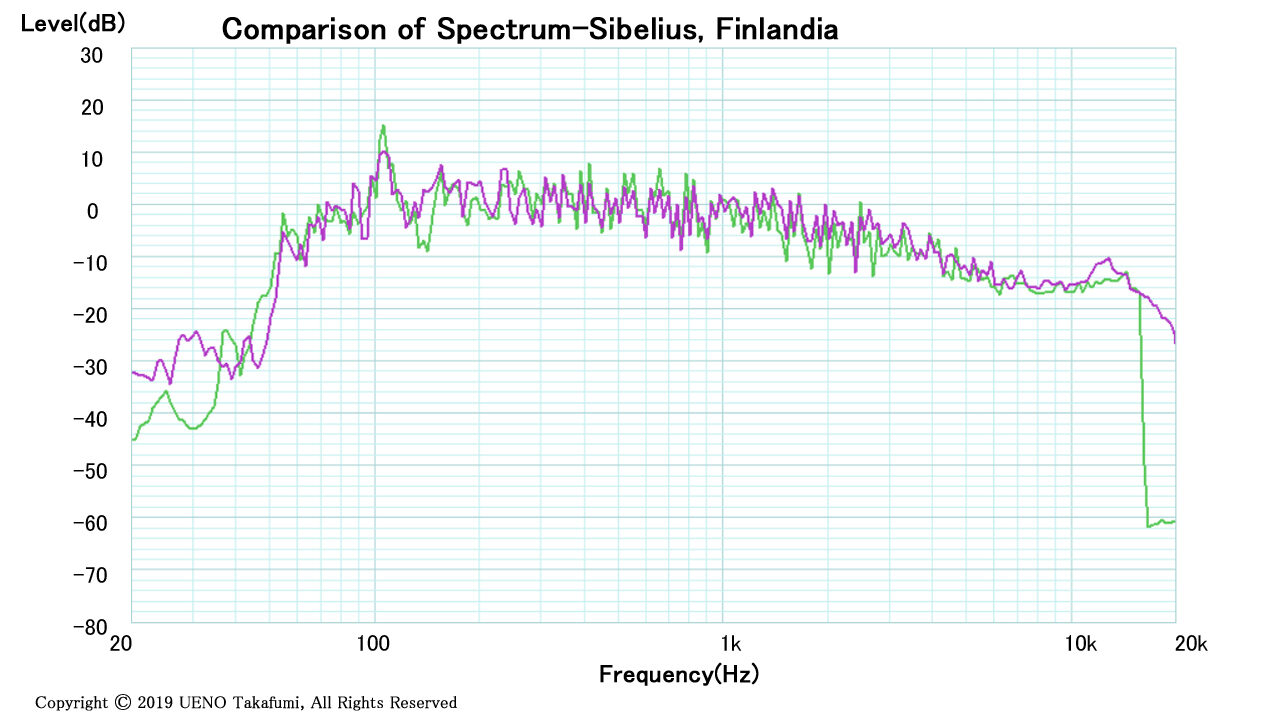

シベリウス作曲フィンランディア

フィンランディアはロシアの圧政に苦しめられてきたフィンランドで愛国歴史劇にシベリウスが提供した曲とされている。2015年のシベリウス生誕150年に放送されたクラシック音楽館とCDとの比較。両者の周波数スペクトラムは概ね同じである。

- 緑: クラシック音楽館2015年11月29日放送、ハンヌ・リントゥ指揮、フィンランド放送交響楽団

- 紫: CD(EXTON OVCL-00282)、ウラディミール・アシュケナージ指揮、ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、ストックホルム・コンサートホール

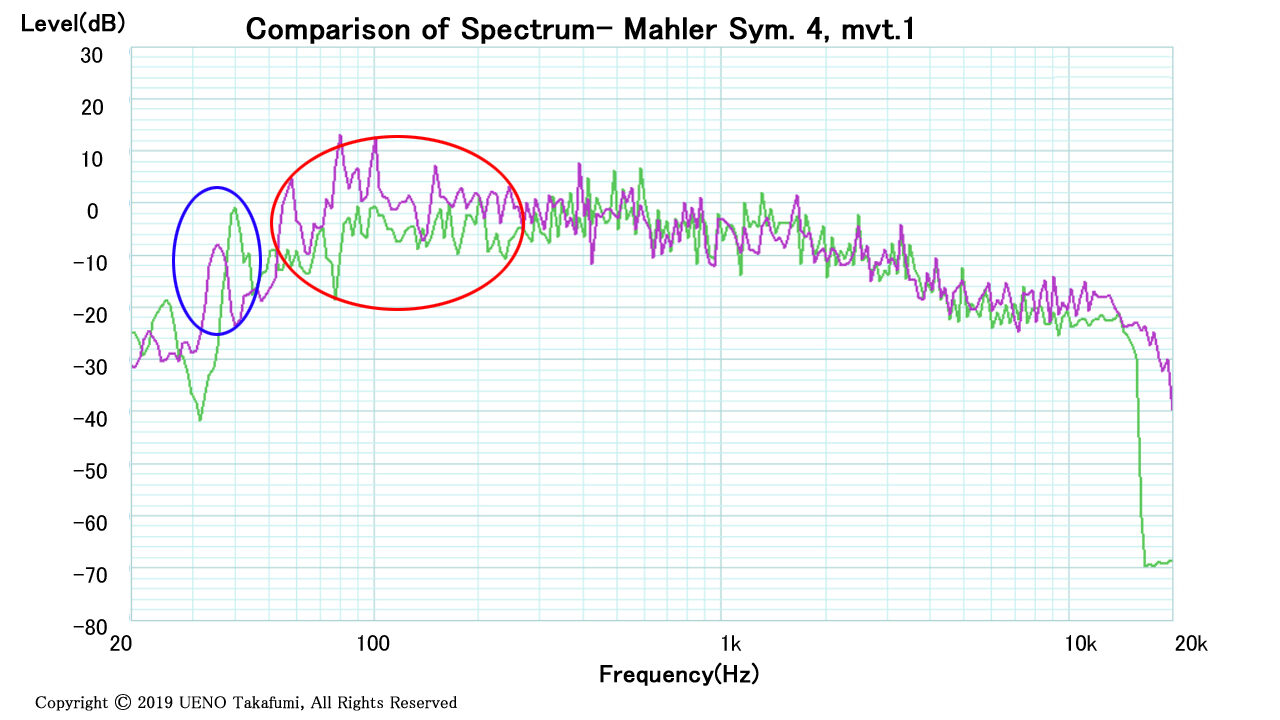

マーラー作曲交響曲第4番第1楽章

鈴の音で始まる第4番。このCD(COCO-73123)はB&K社録音用マイクロフォン4006-Pressureタイプ2本だけによる録音として話題になった。低音域~高音域までよくとらえられている。このCD(COCO-73123)とクラシック音楽館放送とを比較すると50~300Hz(赤丸)において、CDのレベルがクラシック音楽館よりも3-10dB高くなっている。一方、大太鼓のレベル(青丸)はクラシック音楽館がCDよりも約7dB高くなっている。

- 緑: クラシック音楽館放送、2016年6月19日、(N1834)、レナード・ストラッキン指揮

- 紫: CD(COCO-73123)、エリアフ・インバル指揮、フランクフルト放送交響楽団、1985年10月10/11日、フランクフルト、アルテ・オーパー(旧オペラ座、筆者は2002年に行ったことがある)

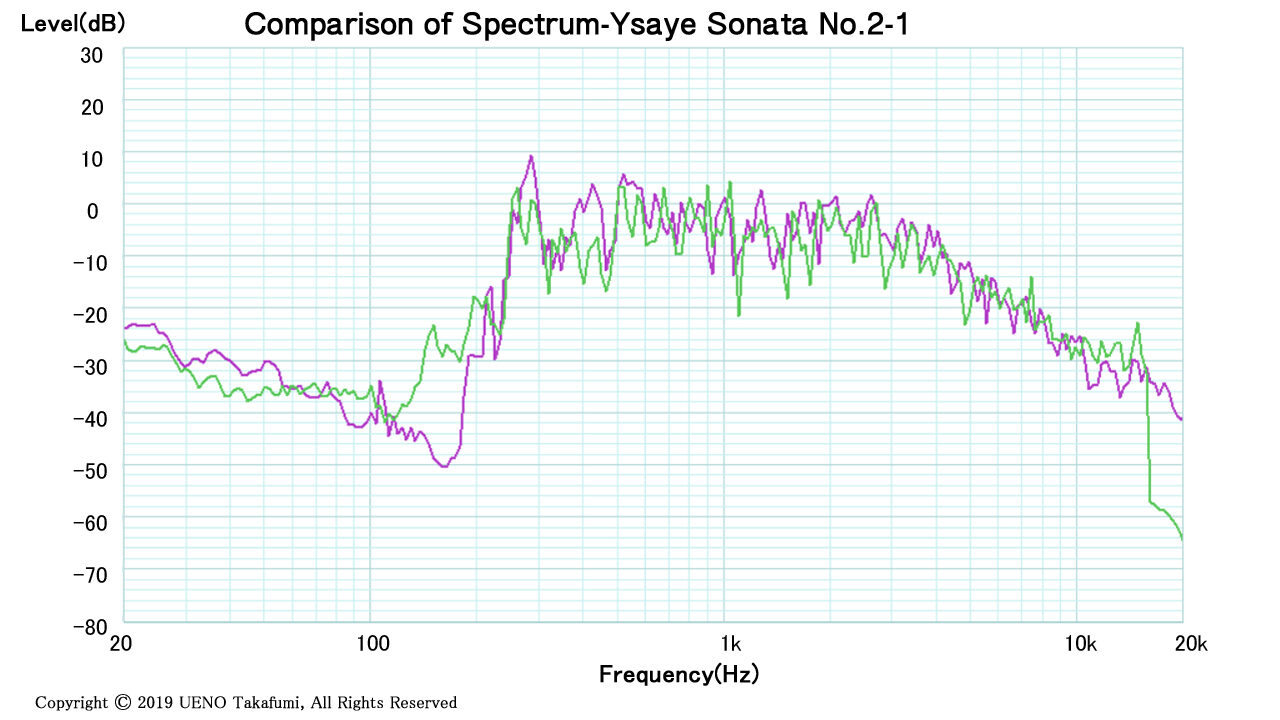

イザイ作曲無伴奏バイオリンソナタ第2番第1楽章

イザイの無伴奏バイオリンソナタ第2番第1楽章では、CD及びクラシック音楽館放送の各スペクトラムは概ね一致している(300~400Hzにかけて数dBの差異がみられる)。

- 緑: クラシック音楽館2015年放送(N1808)クリストフ・バラーティ(バイオリン)、NHKホール

- 紫: CD( NF53002)ジョゼフ・リン(バイオリン)、すみだトリフォニーホール

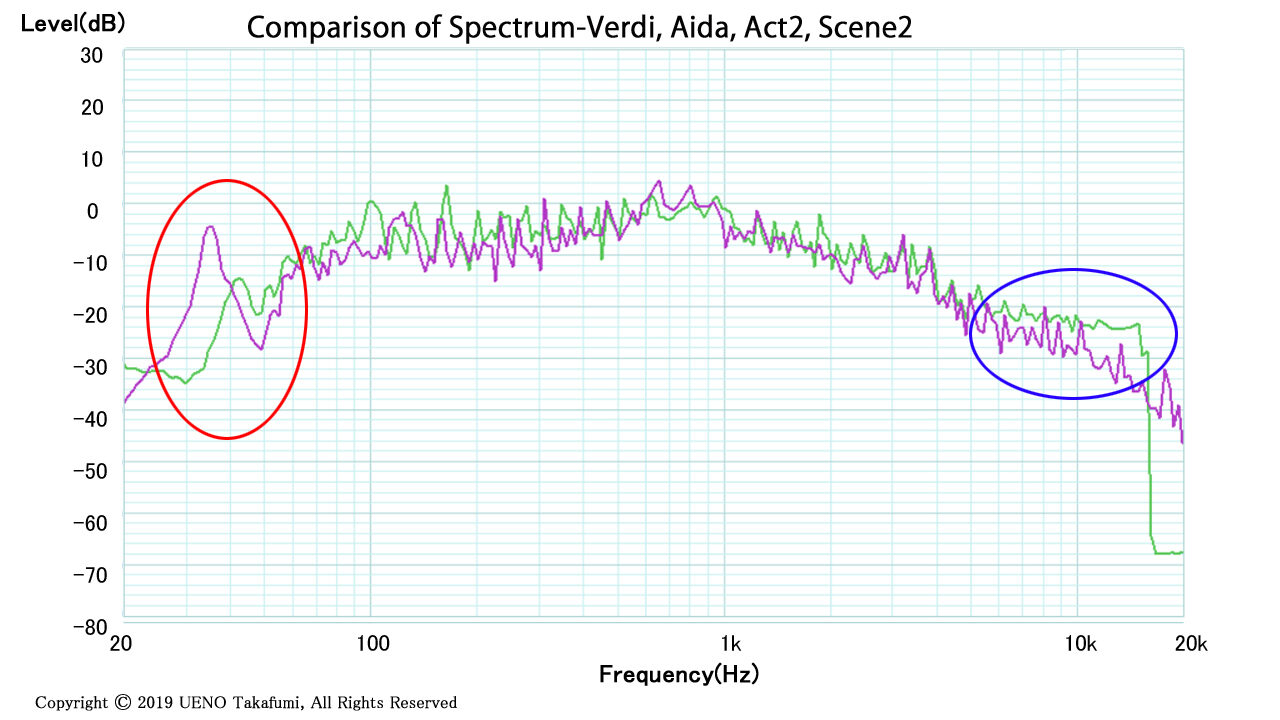

ヴェルディ作曲アイーダ第2幕第2場

凱旋の合唱の部分(約11分47秒)についてNHK 音楽祭とCDとを比較した。低域端と高域端に違いがみられる。低域約40Hzのピークは開始後約50秒の大太鼓のレベルの違いでありCDのレベルがNHK音楽祭より約10dB高い。一方、5kHz以上ではCDのレベルは徐々に減少し13kHzにおいてNHK音楽祭よりも約10dB低くなっている。

- 緑: クラシック音楽館2013年10月20日放送(NHK音楽祭2013)、グスターボ・ドゥダメル指揮、ミラノ・スカラ座管弦楽団、NHKホール

- 紫: CD(C30L-00101)Stereo Sound Reference Record Vol.9 (London Best Recording), Track2、サー・ゲオルグ・ショルティ指揮、シカゴ交響楽団、オーケストラホール(シカゴ)、デジタル録音

BSプレミアムクラシック倶楽部放送との比較

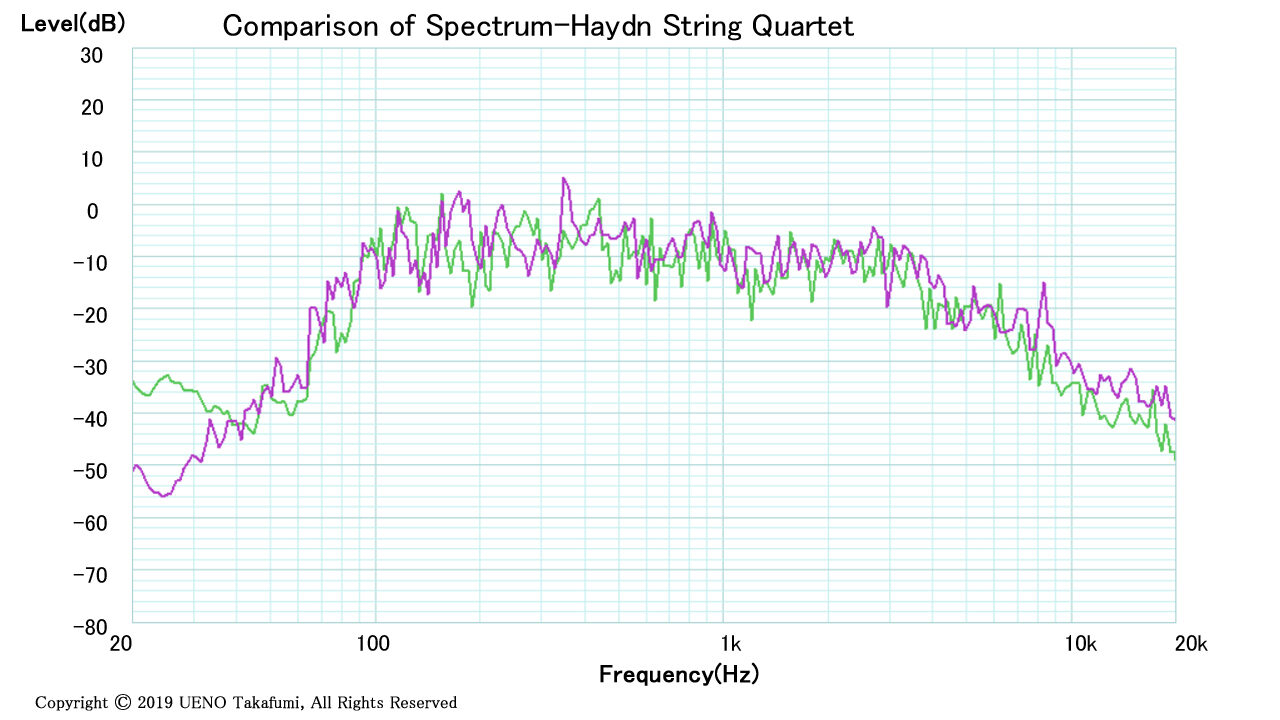

ハイドン作曲弦楽四重奏曲第78番変ロ長調日の出第1楽章

ここでは小編成主体のクラシック倶楽部の演奏とCDとを比較する。クラシック倶楽部で演奏されたパシフィカ四重奏団とウイーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団の周波数スペクトラムは次のように非常によく似ている。

- 緑: NHKクラシック倶楽部、2014年9月12日放送、パシフィカ四重奏団、武蔵野市民文化会館小ホール

- 紫: CD(DB1029)、ウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団の8枚組CD(DB1023-1030)の内の1枚。ザルツブルグで1993年録音。

ジャズの比較

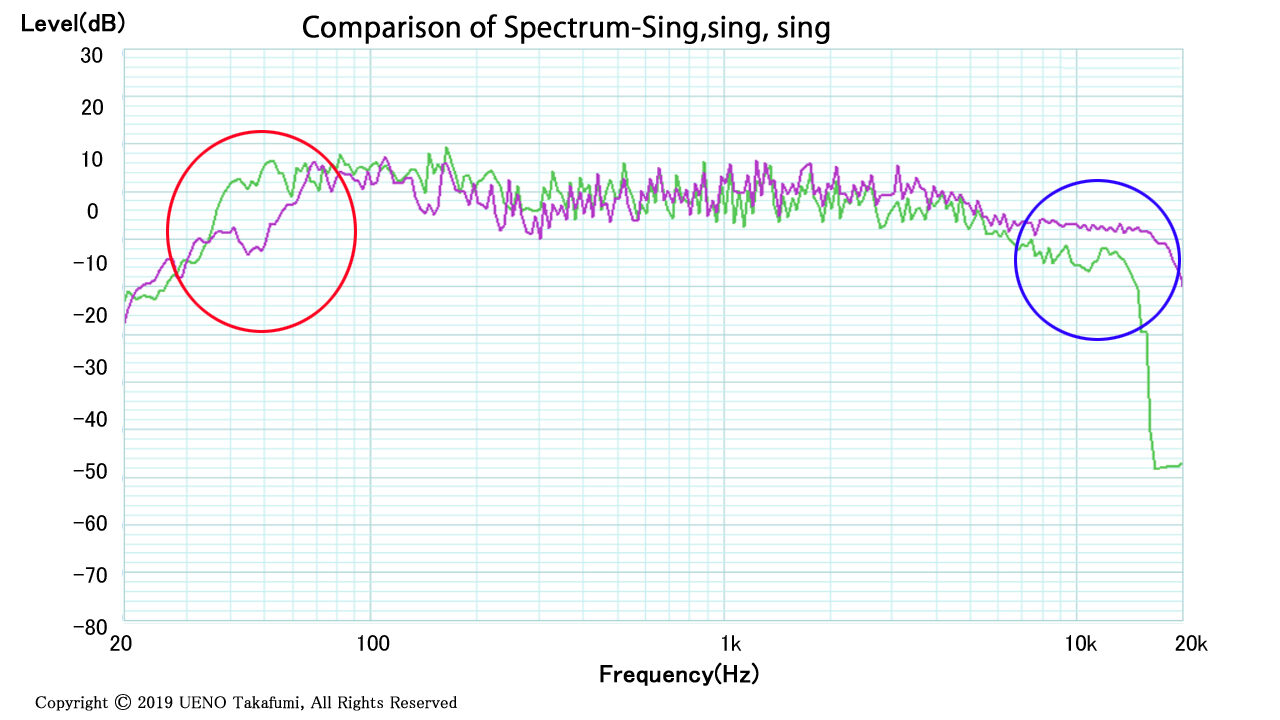

Sing, Sing, Sing

BSフジで放送されたジャズ番組(演奏: TN Swing Jazz Orchestra)とCDとの比較を示す。よく知られている”Sing, Sing, Sing”。低音域(赤丸)を見ると放送番組のレベルが40~50HzにおいてCDより約10dB高い。高音域(青丸)を見ると反対にCDのレベルが放送番組よりも10kHz付近で約5dB高くなっている。

- 緑: BSフジ2015年8月1日放送(TN Swing Jazz Orchestra)

- 紫: CD(MLZJ-2001)Big Band Stage, Track 9、角田健一ビッグバンド、VICTOR STUDIO、CDジャケットには、レコーディングセッティング、ミックスダウンセッティング、機材も掲載されており興味深い。

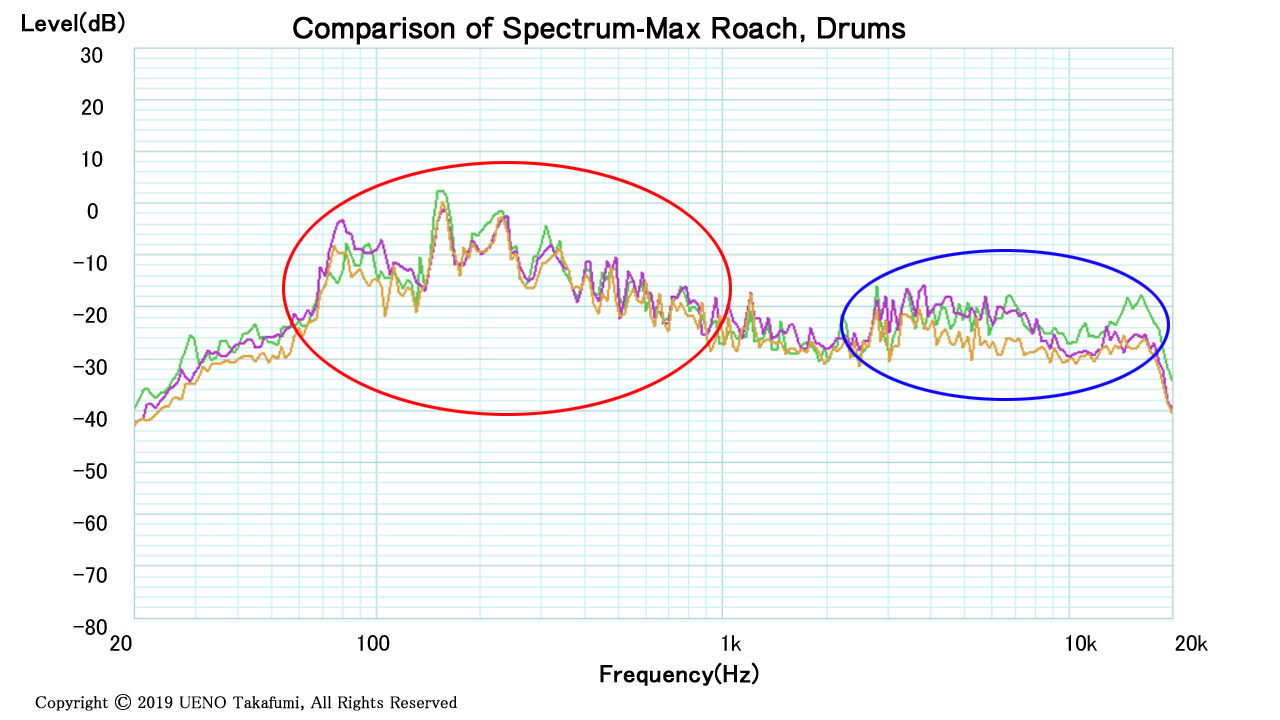

ドラムソロ

ジャズのレコードでもドラムソロは少ない。ここでは1965~1966年のMax Roach演奏によるDrums unlimitedの中のドラムソロ3曲。いずれもよく似た周波数スペクトラムを示している。1965年,1966年アナログ録音のデジタルリマスター盤(2004年、Atlantic)。下図において、赤丸部分がドラム、青丸部分がシンバル。

- 緑: The drum also waltzes

- 紫: Drums Unlimited

- 橙: For big sid

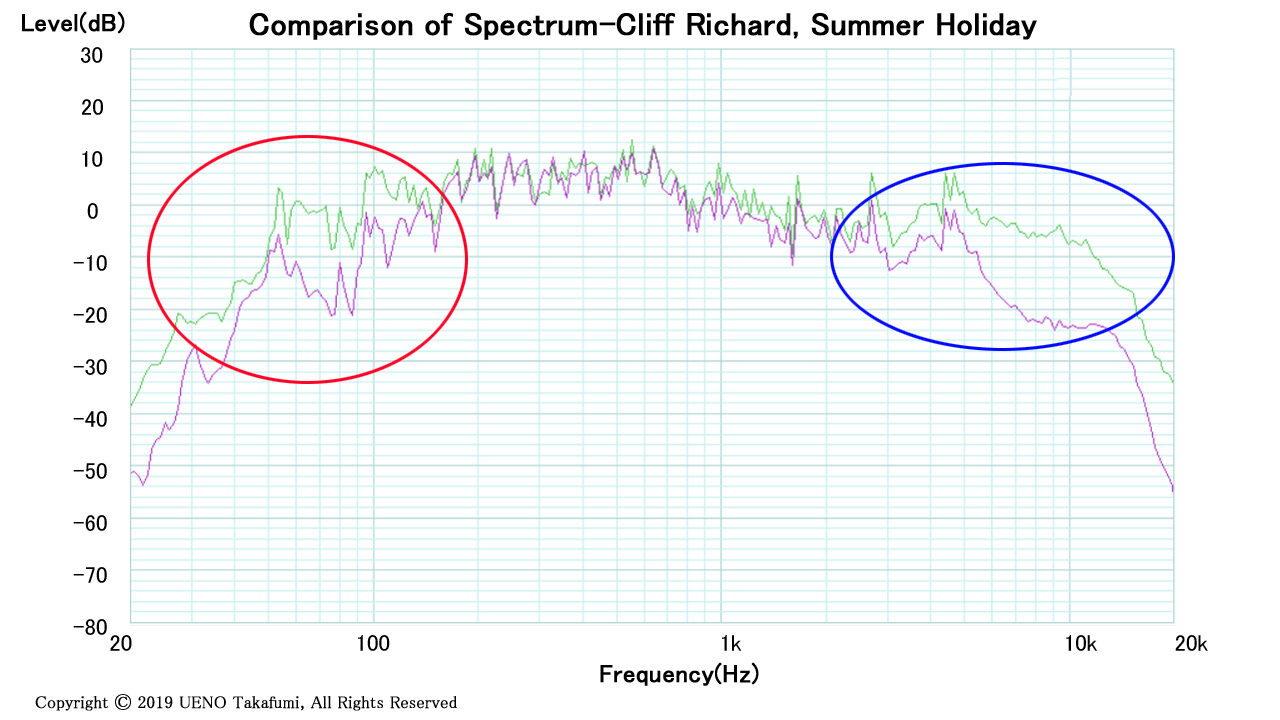

CD発売時期による差

アナログレコード時代のヒット曲はCDリマスター盤(または再録音)として発売されている。ここでは、CD発売時期による周波数スペクトラムの差を見るため、1963年発売のアナログレコードでクリフリチャードのヒット曲”サマーホリデイ”の1981年発売CDと2014年発売CDとのスペクトラムを比較する。下図において、2014年発売のGreatest Hits(緑)は1981年発売のForever Hit Pops(紫)に比べては低音域(赤丸)と高音域(青丸)が約10dB持ち上げられていることがわかる。1981年発売のForever Hit Pops(紫)の音が1963年のアナログレコードの音に近く、2014年盤はいわゆるシャラシャラ音になっている。

- 紫: CD(EOC-001)、1981年発売、Forever Hit Pops Selection Vol.1-14

- 緑: CD(WPCR-50094)、2014年発売、Cliff Richard, Greatest Hits Vol.1-6

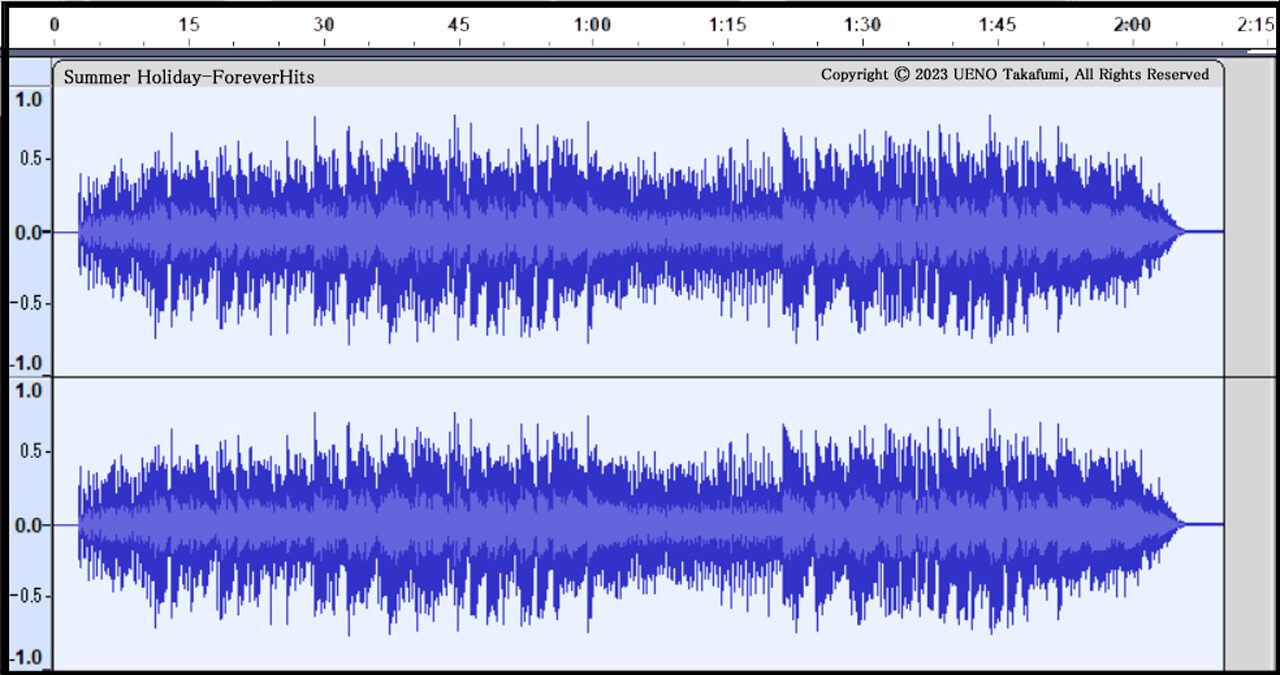

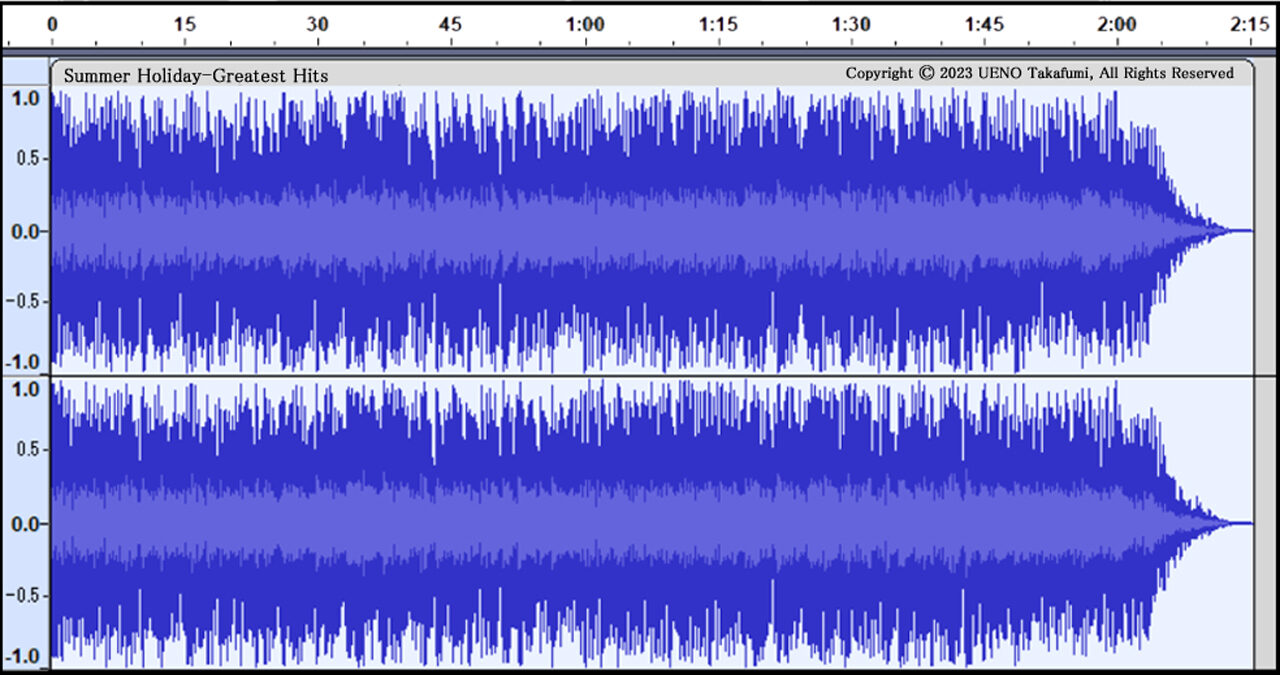

次にこれらのCDを時系列で比較すると2014年発売のGreatest Hitsは1981年発売のForever Hit Popsと比較してピークレベルが高いことがわかる。ここで縦軸はピーク付近を拡大するためにリニア表示としている(1=0dB、0.5=-6dB)。横軸は分:秒表示としている。また曲の長さも多少異なっている。同様にRMS(実効値)を比較するとGreatest HitsのRMSは-13.12dBであるのに対してForever Hit PopsのRMS値は-16.45dBと低くなっている。このようなRMS値を上げる録音方法は近年のCDに特に多くみられるが自然さの点では劣る。本例では1981年発売のForever Hit Popsのほうが自然な録音となっている。

- 上: CD(EOC-001)、1981年発売、Forever Hit Pops Selection Vol.1-14

- 下: CD(WPCR-50094)、2014年発売、Cliff Richard, Greatest Hits Vol.1-6

中国のCD及びDVD

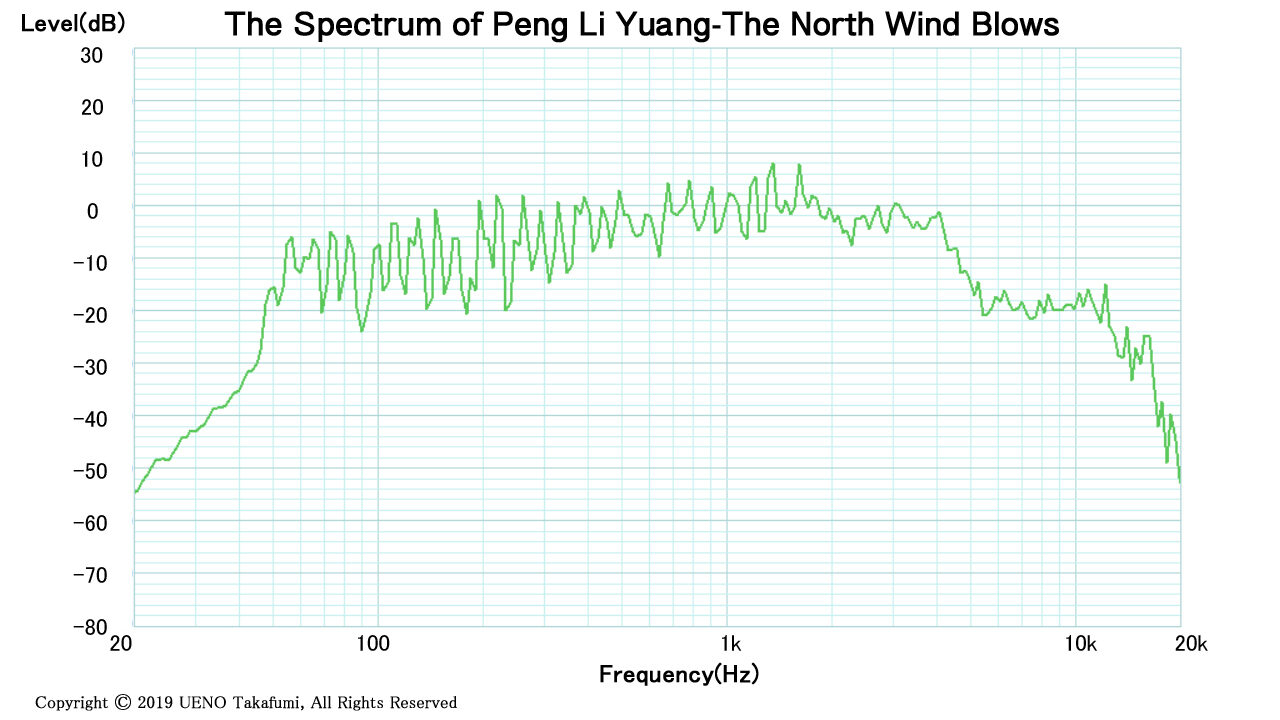

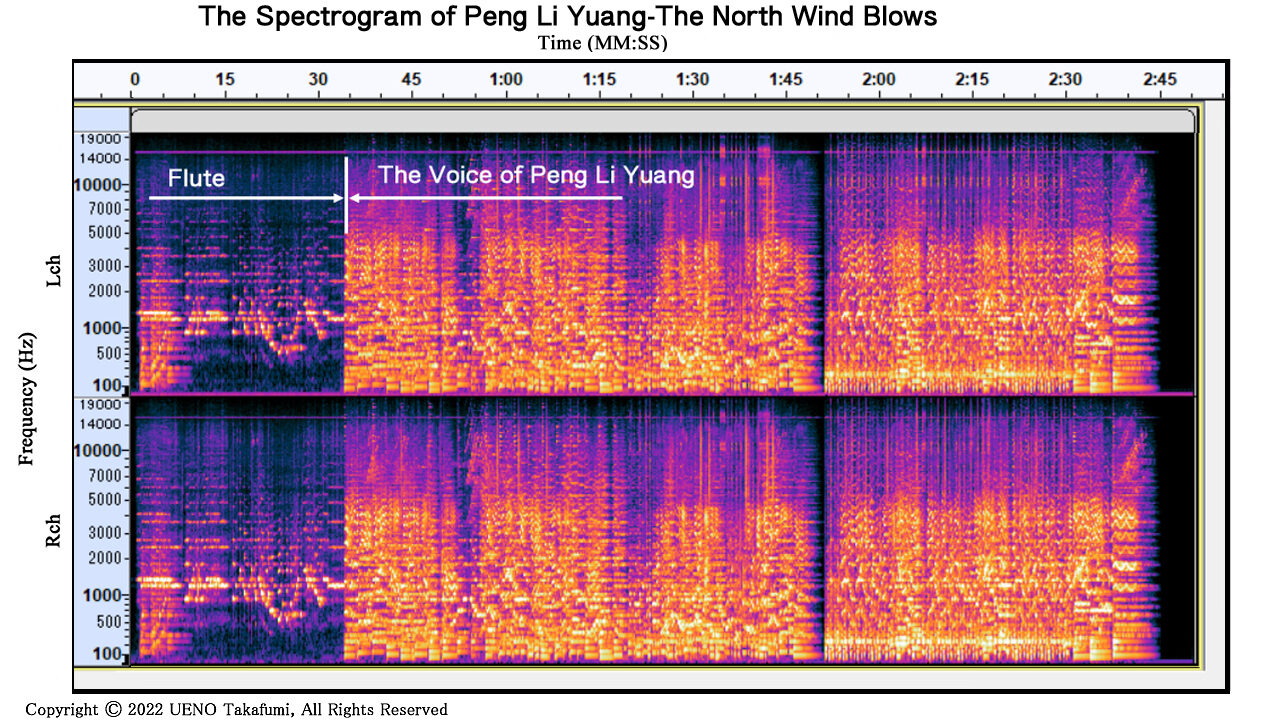

彭丽媛(Peng Li Yuan)の独唱(北風吹)

筆者が所有している彭丽媛(習近平主席夫人)のCD(下の写真、1996年)の中からNHK中国語講座で使用されていた”北風吹”(4曲目)の周波数スペクトラムを示す。

一方、スペクトログラムを見ると、バックバンドに加えて最初の35秒がフルート、その後は彭丽媛の歌唱が続いていることがスペクトログラムにも明瞭に表れている。

宋祖英の独唱(好日子)

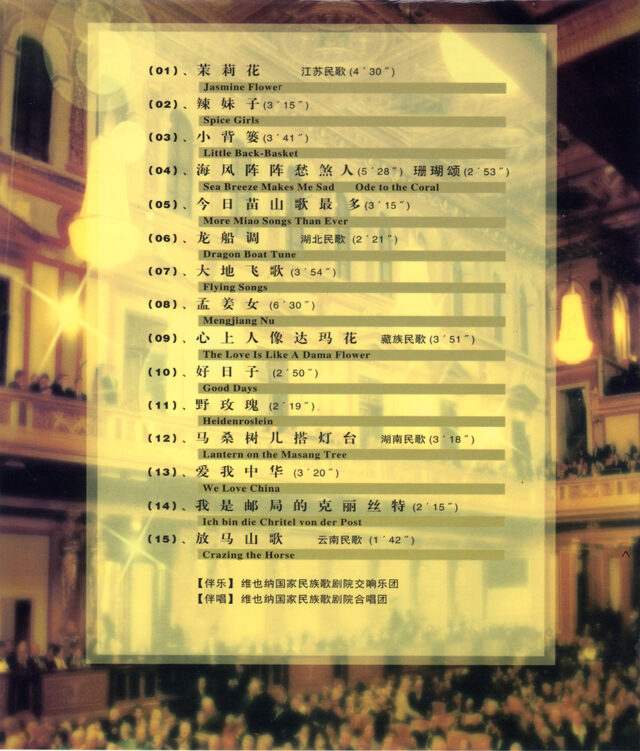

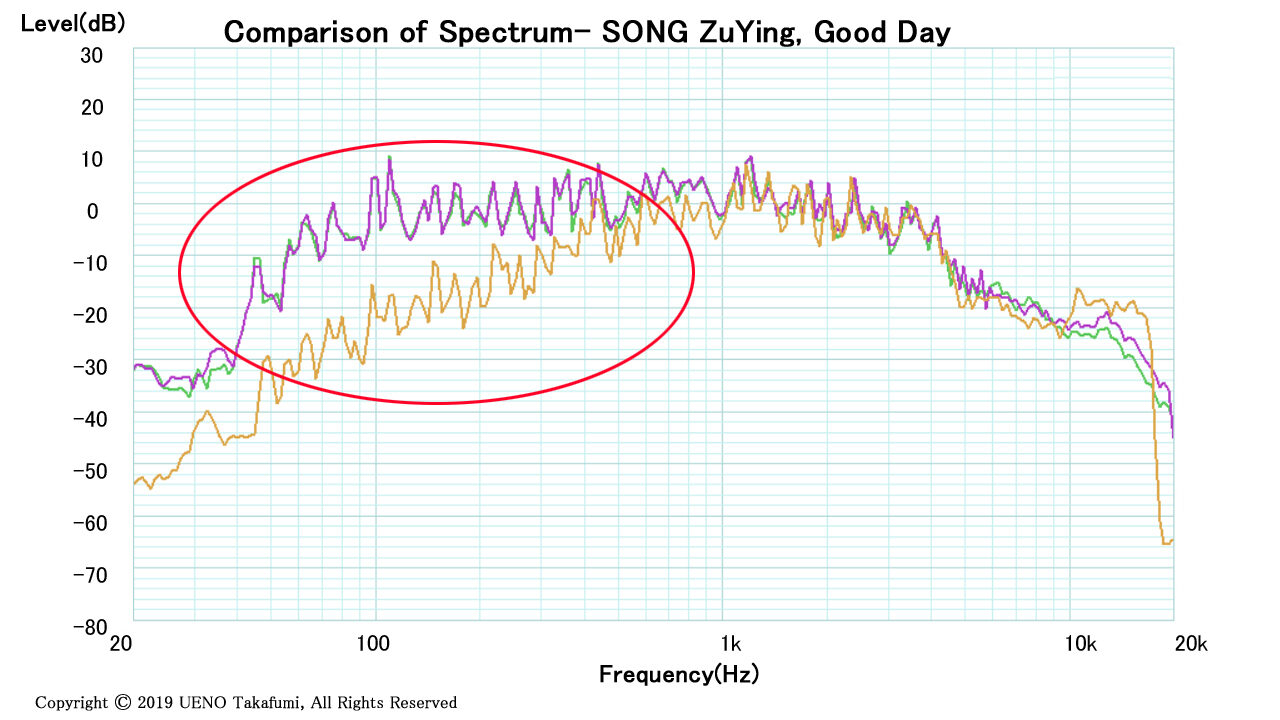

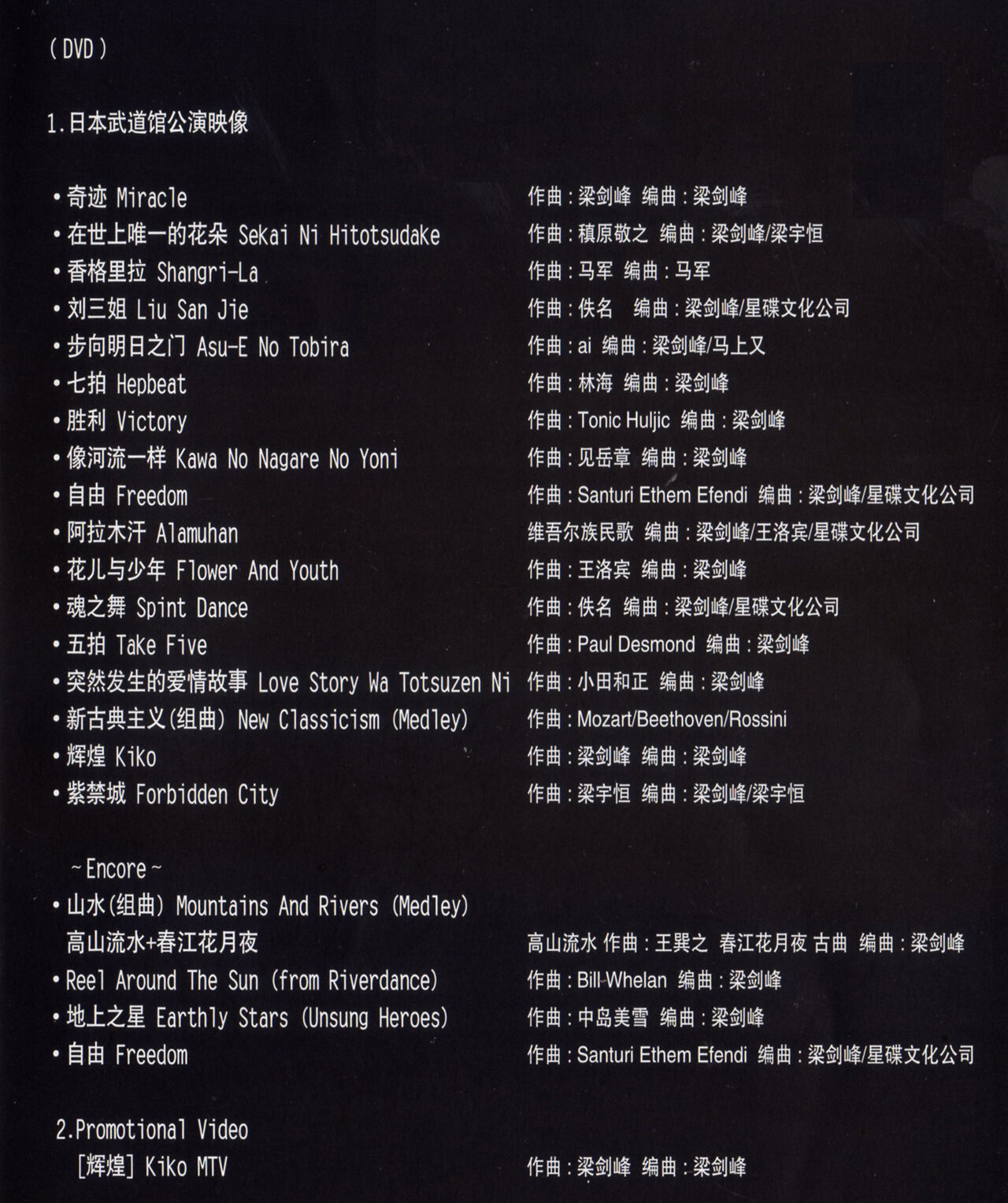

宋祖英は、2002年~2003年にかけてウイーンの楽友協会歌劇場(ムジークフェライン)とシドニーのオペラハウスで独唱会を開催している。ここでは、筆者が所有しているものの中から、2003年のウイーンの楽友協会歌劇場(ムジークフェライン)での独唱会(指揮: 李心草、司会: 杨 澜)のCDとDVD音声、2002年のシドニーオペラハウスでの独唱会(指揮: 余隆、司会: 杨 澜)のDVD音声とを比較する。いずれの独唱会でもプログラムはほとんど同じで約15曲独唱しているが、ここではその中で”好日子(Good Day)”をとりあげる(下に示すムジークフェラインの曲目リストの10曲目)。

下の測定データで、ムジークフェラインでの独唱会のCD(紫)に比べると、同DVD(緑)の音声とはほとんど同一のスペクトラムを示しているが、シドニーオペラハウスでの独唱会(橙)のレベルは約400Hz以下の周波数帯域で下降し50Hzで-15dBとなっている。

尚、“茉莉花(Jasmine Flower)”(上の曲目リストの1曲目)でも同様の傾向を示した。

- 紫: CD、2003年11月23日、宋祖英独唱、李心草指揮、ウイーン国立歌劇場管弦楽団、楽友協会歌劇場(ムジークフェライン)

- 緑: DVD、同上

- 橙: DVD、2002年12月20日、宋祖英独唱、余隆指揮、オーストラリアオペラバレー管弦楽団、シドニーオペラハウス コンサートホール

尚、筆者が所有する云南民歌(Song of Yunnan)のDVDにおいても彭麗媛、宋祖英が歌っているがここでは省略する。

女子12乐坊(12 Girls Band)

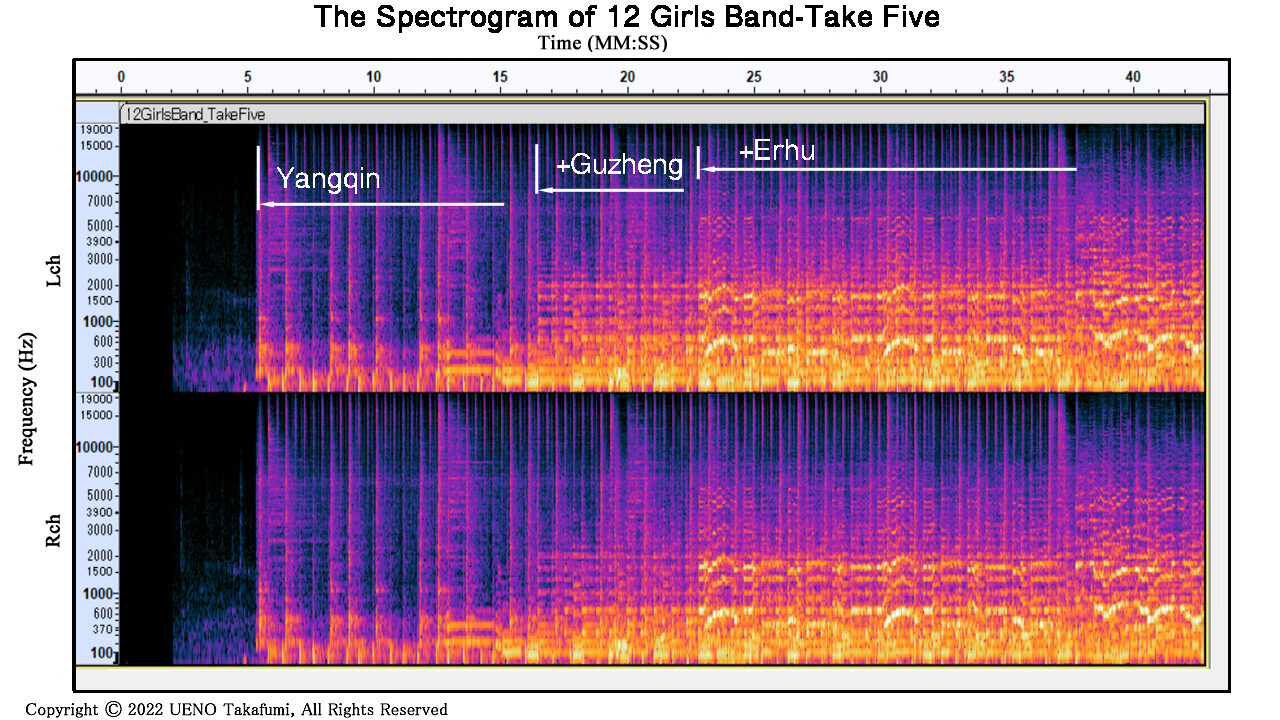

2000年代初頭に人気を博した中国古楽器の演奏グループのDVD音声で、扬琴(yangqin)、古筝(guzheng)、二胡(erhu)、笛、独弦琴、琵琶が使用されているが、多くの曲は合奏となっている。2004年東京公演の曲目リストのなかから3種類の弦楽器による演奏として”Take Five”を取り上げる。

曲の冒頭からyangqin (扬琴)、guzheng(古筝)、erhu (二胡)の順に追加演奏されているのでその違いが分かりやすい。”Take Five”の冒頭部分のスペクトログラムを示す。

- 扬琴(yangqin): 冒頭の扬琴(yangqin)では多数の弦をバチで叩く。倍音(高調波)成分はあまり多くない。

- 古筝(guzheng): 弦を爪ではじく。扬琴よりも倍音成分が多く含まれている。

- 二胡(erhu ): 日本で最もよく知られており2本の弦を弓でひく。倍音成分が多い。

短波放送

インタバルシグナル

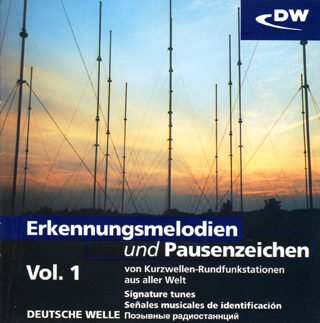

一世を風靡した短波放送は現在では大幅に縮小されているが放送内容の特長の1つとしてインタバルシグナルがあり各放送局固有の短時間の音楽を流している。ここでは、筆者がかつてDeutsche Welle(英語放送)のモニターをやっていたときにもらったDeutsche Welle発行の”Signature tunes” (インタバルシグナルを集めたもの)の2枚組レコード(2001年)からいくつかをピックアップする。この2枚組レコードには188のインタバルシグナルが記録されている貴重なCDとなっている。

ここでは1960年代から多くの人に親しまれた放送局のインタバルシグナルのスペクトラムとスペクトログラムを紹介する。

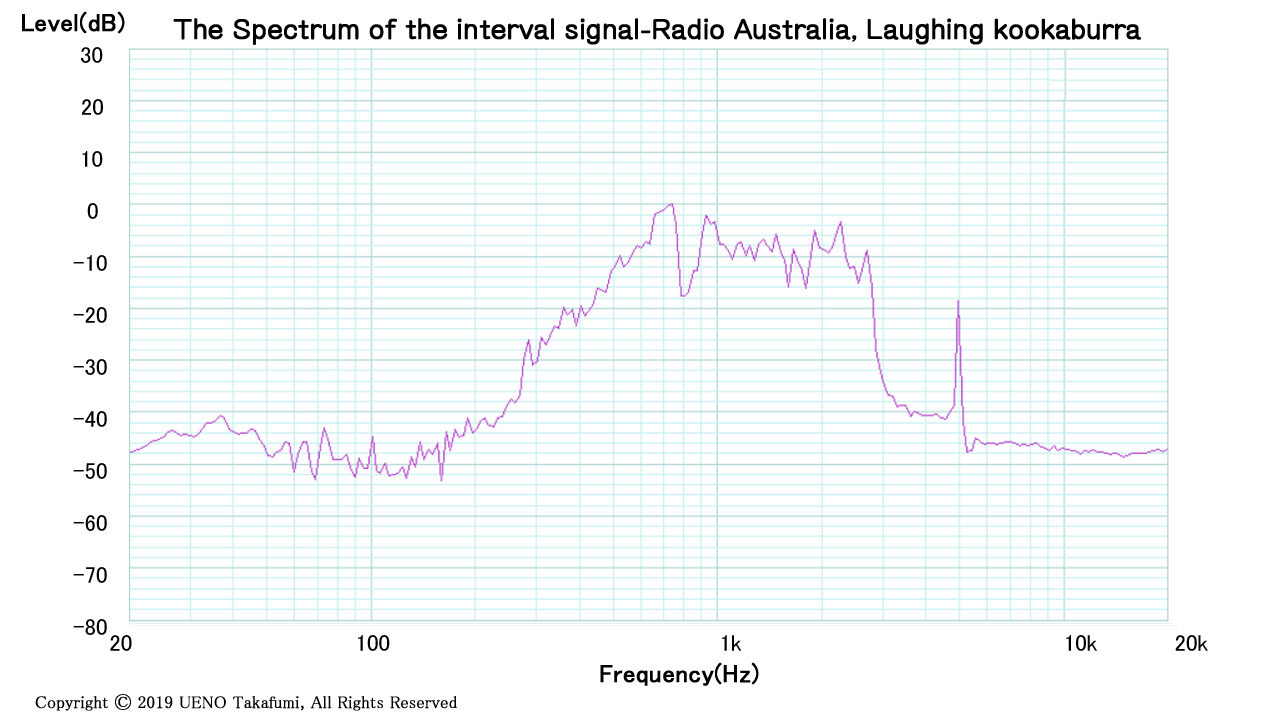

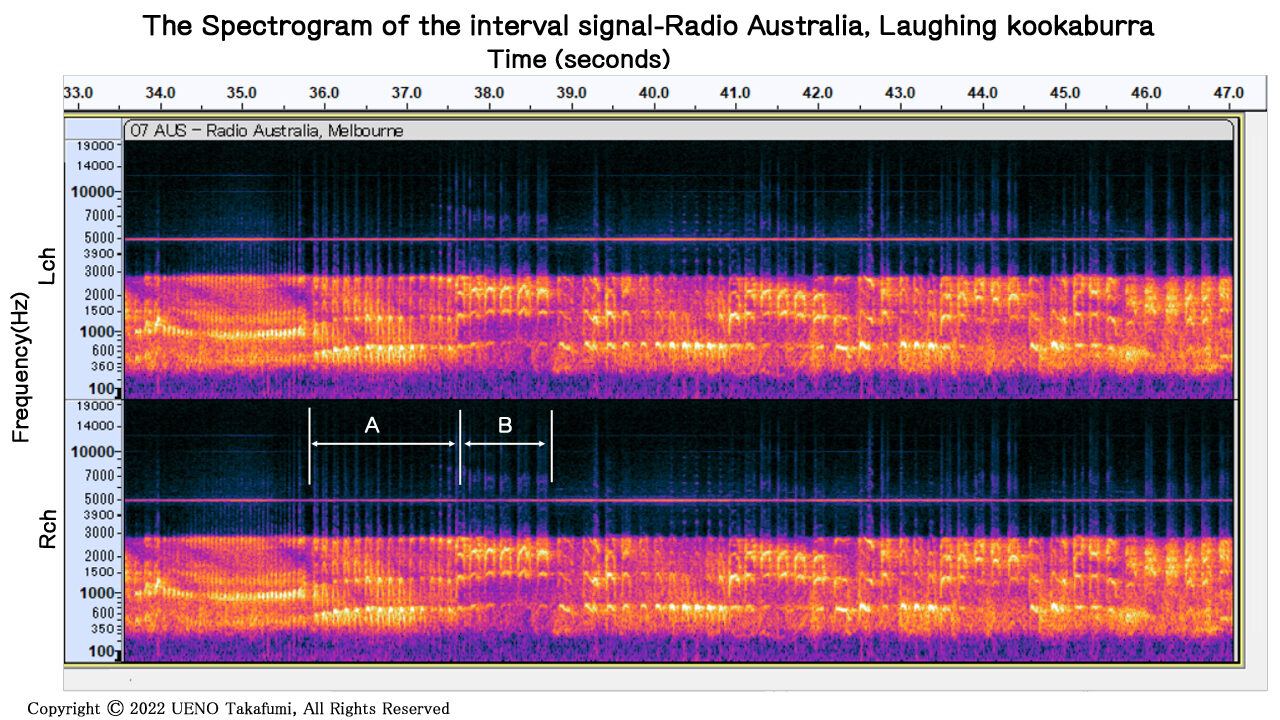

Radio Australia

もっとも特徴的なわらいかわせみ(Laughing kookaburra)はオーストラリアに分布する大型のカワセミで1963年の短波放送の受信証にはわらいかわせみの写真が使用されていた。現在でも保管している受信証(ベリカード)。

シドニーオリンピックの大会マスコットの”オリー”はわらいかわせみをモデルとしている。 ここでは、インタバルシグナルの内でわらいかわせみの声のみを抜き出した。尚、5kHzの信号はわらいかわせみの声とは関係なくナレーションや別の音楽にも入っている。

スペクトログラムを見ると、700Hz付近を基音とする部分(A)とより高音が強い部分(B)の繰り返しであることがわかる。この声紋構造がわらいかわせみの特徴的な声を発するもとになっている。

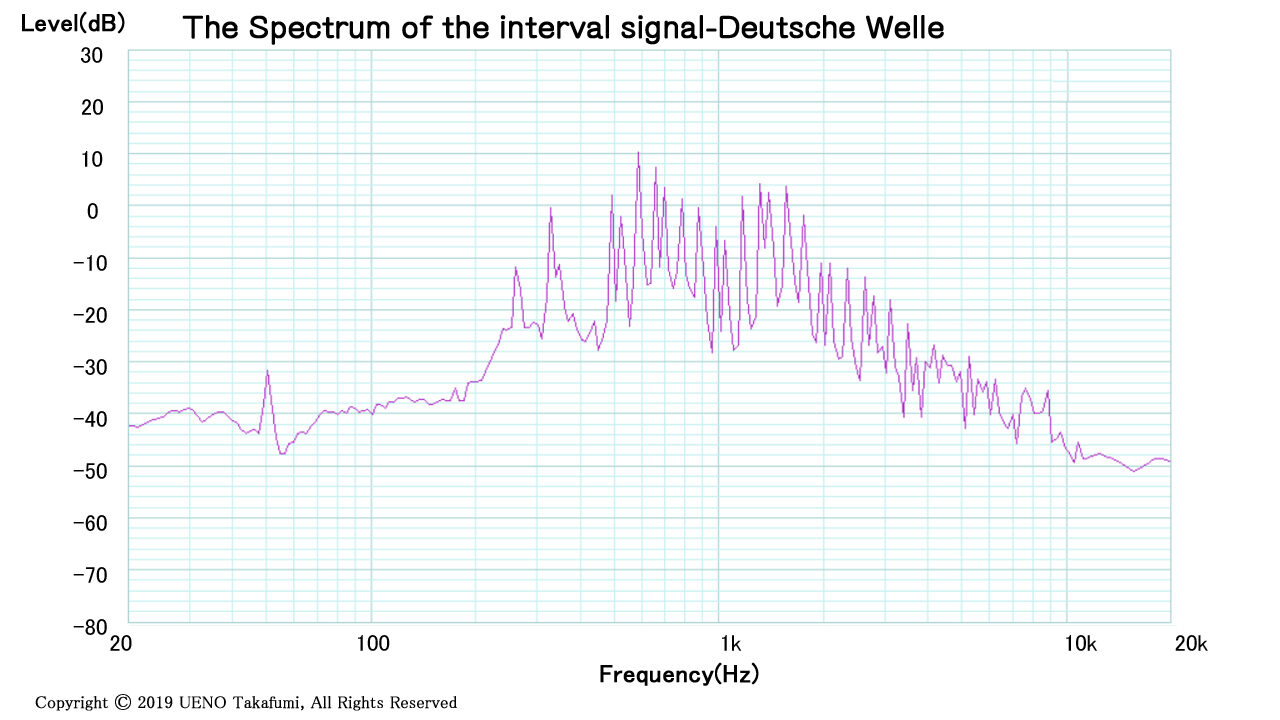

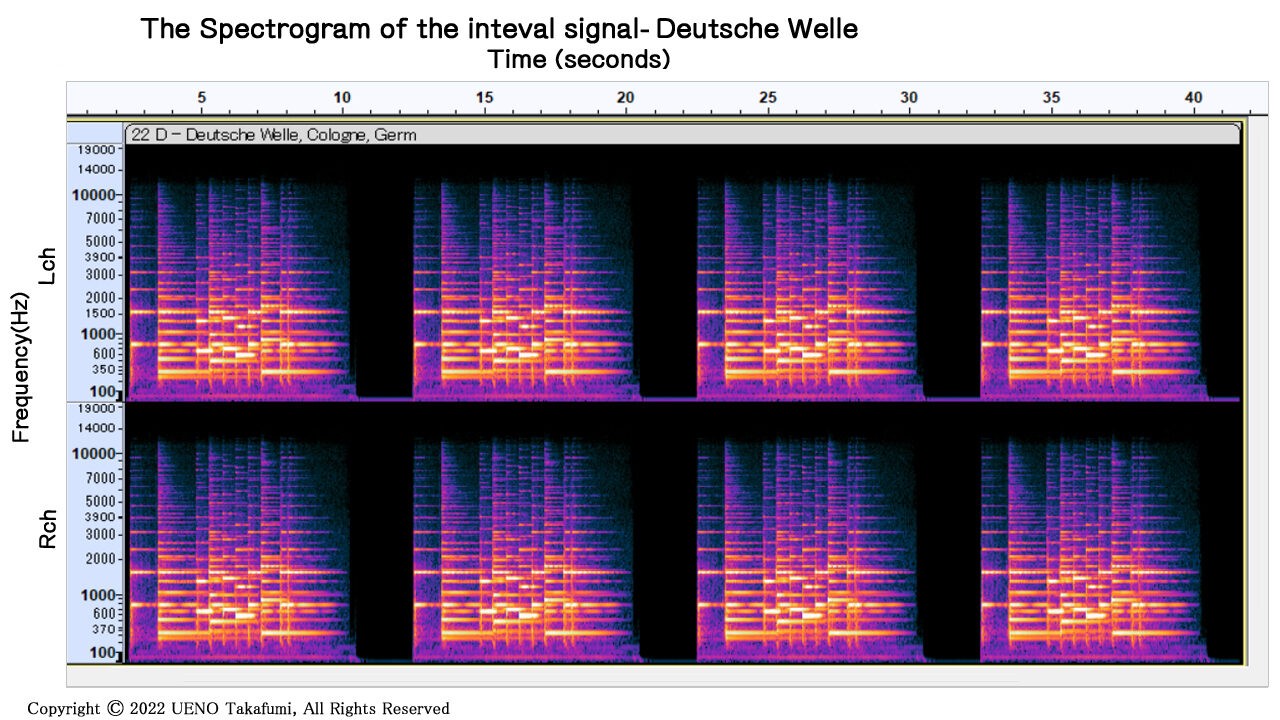

Deutsche Welle(ドイツ国際放送)

DWのインタバルシグナルはベートーヴェンのフィデリオの開始から1時間40分過ぎに男性歌手が歌う”Es sucht der Bruder seine Brüder”を元にしてチャイムで演奏している。筆者は、DWが2011年にアフリカ向け以外の英語放送を停止するまでモニターを継続していた。

スペクトログラムを次に示す。同じパターンが4回繰り返されている。

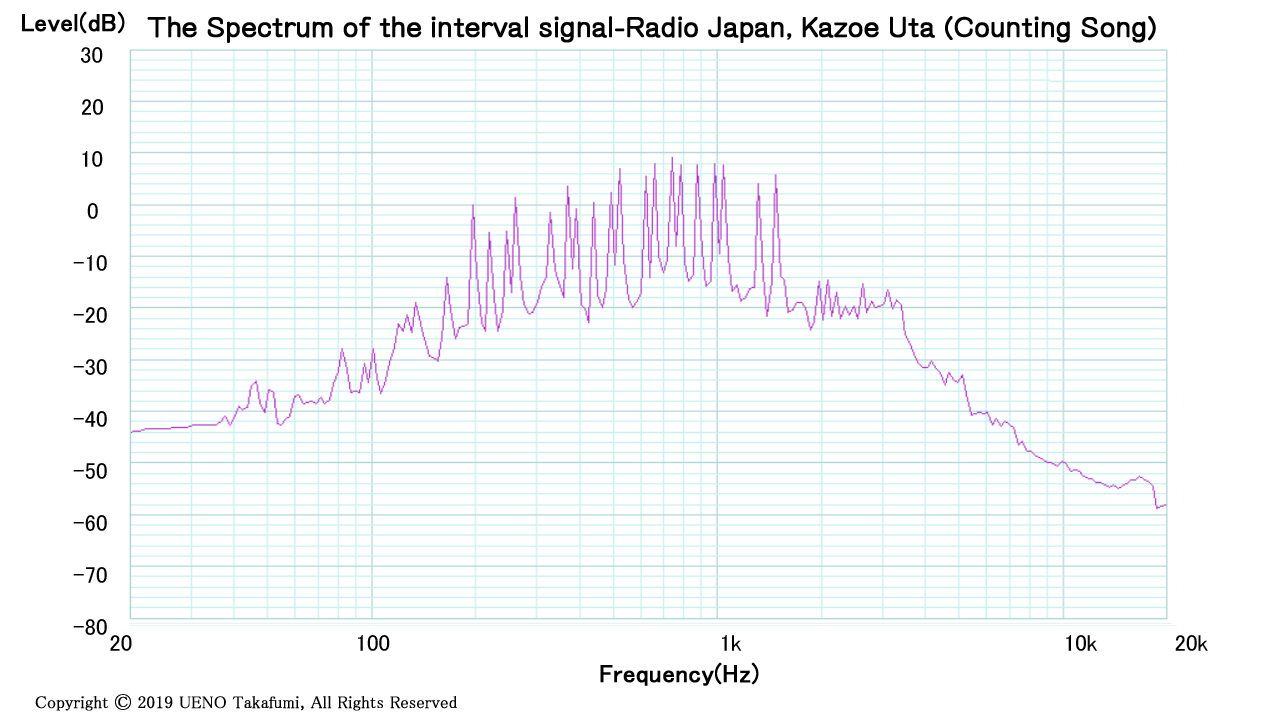

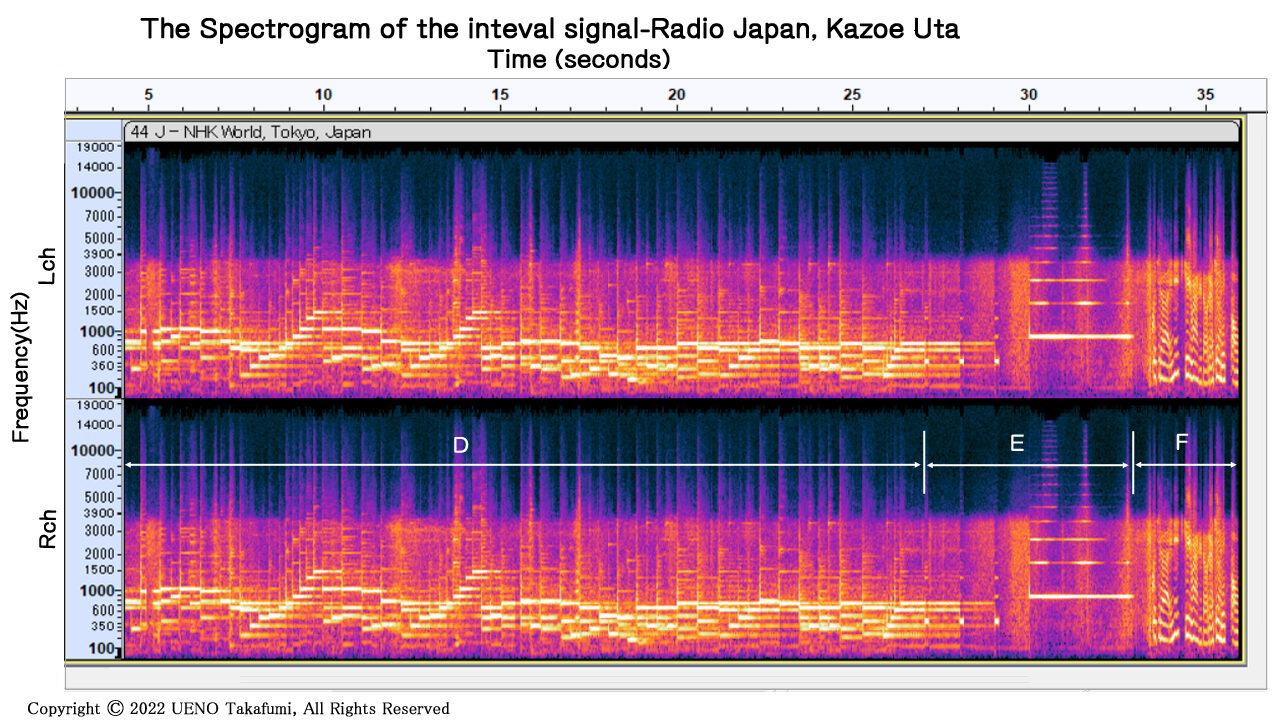

Radio Japan (NHK World, NHK国際放送)

インタバルシグナルは”数え歌”でそのスペクトラムを次に示す。

スペクトログラムを次に示す。

- D: 数え歌で音程がよくわかる。

- E: NHKの時報

- F: 女性のアナウンサーの声

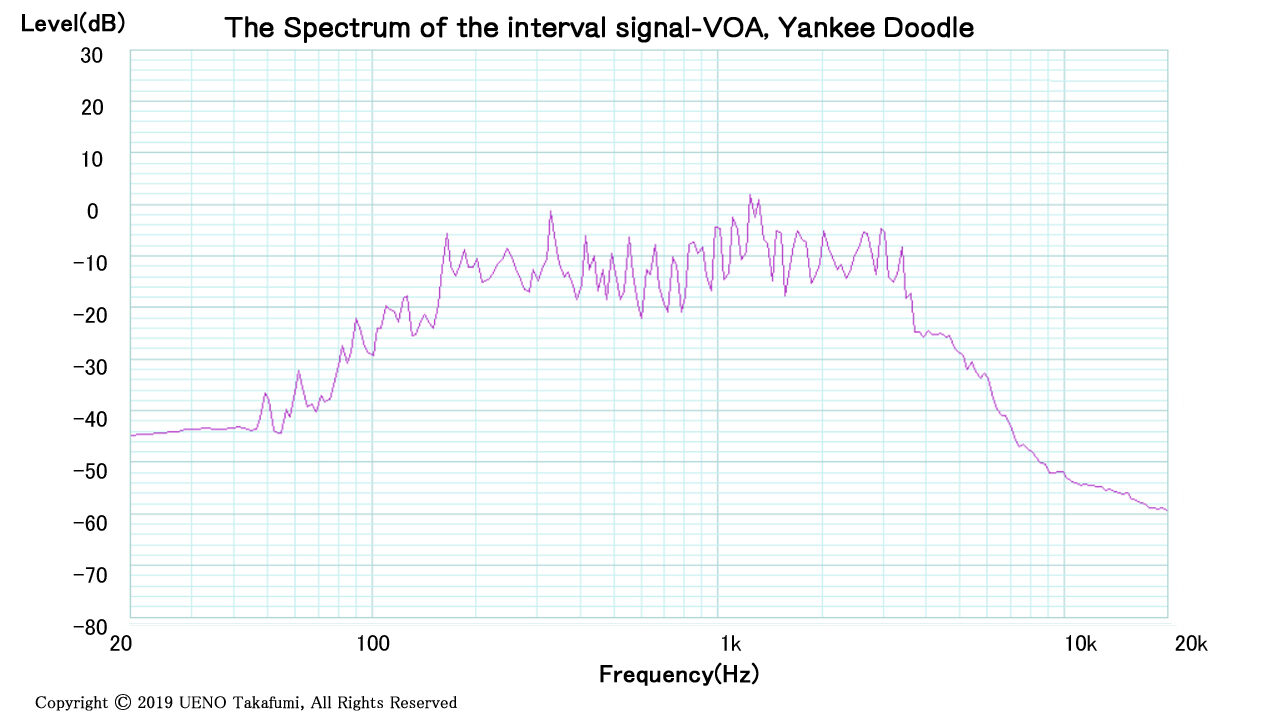

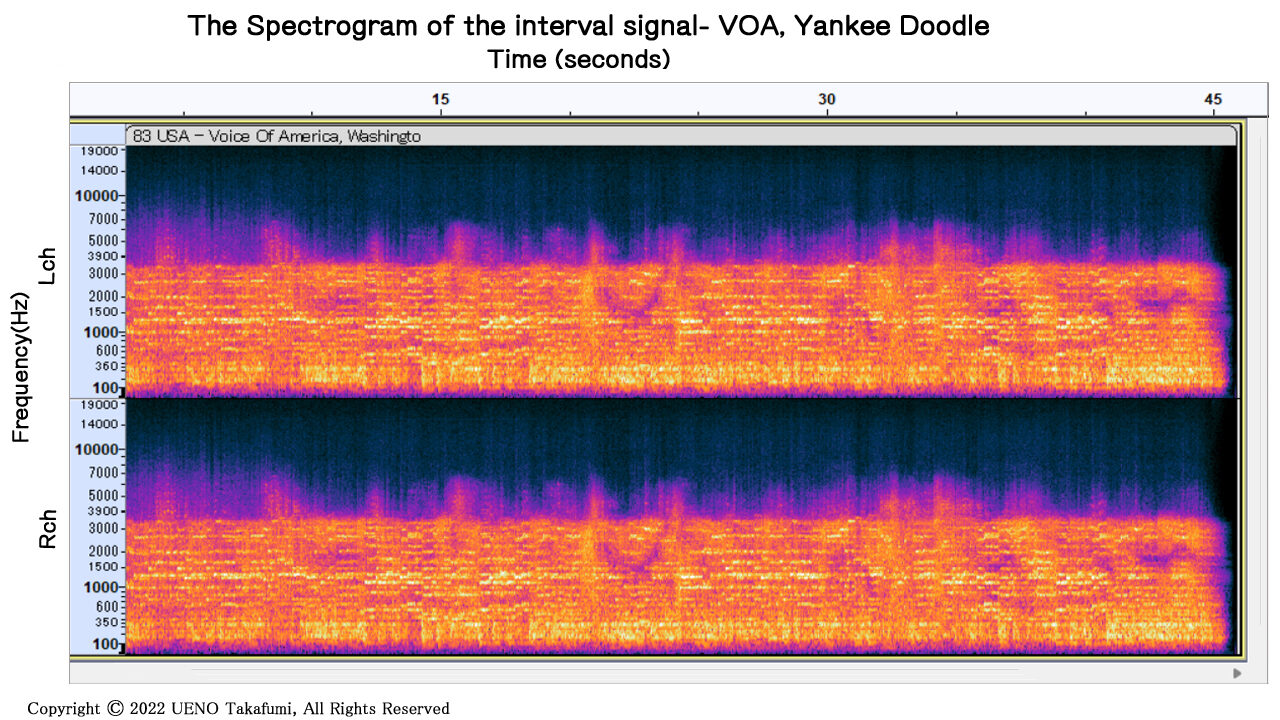

VOA(Voice of America)

VOAのインタバルシグナルであるヤンキードゥードゥル(Yankee Doodle)はアメリカ合衆国の民謡で、独立戦争時の愛国歌である。ヤンキードゥードゥルを原曲として、日本語で登山にまつわる歌詞がつけられたのが「アルプス一万尺」で一般的にはこちらが有名。

スペクトログラムを次に示す。

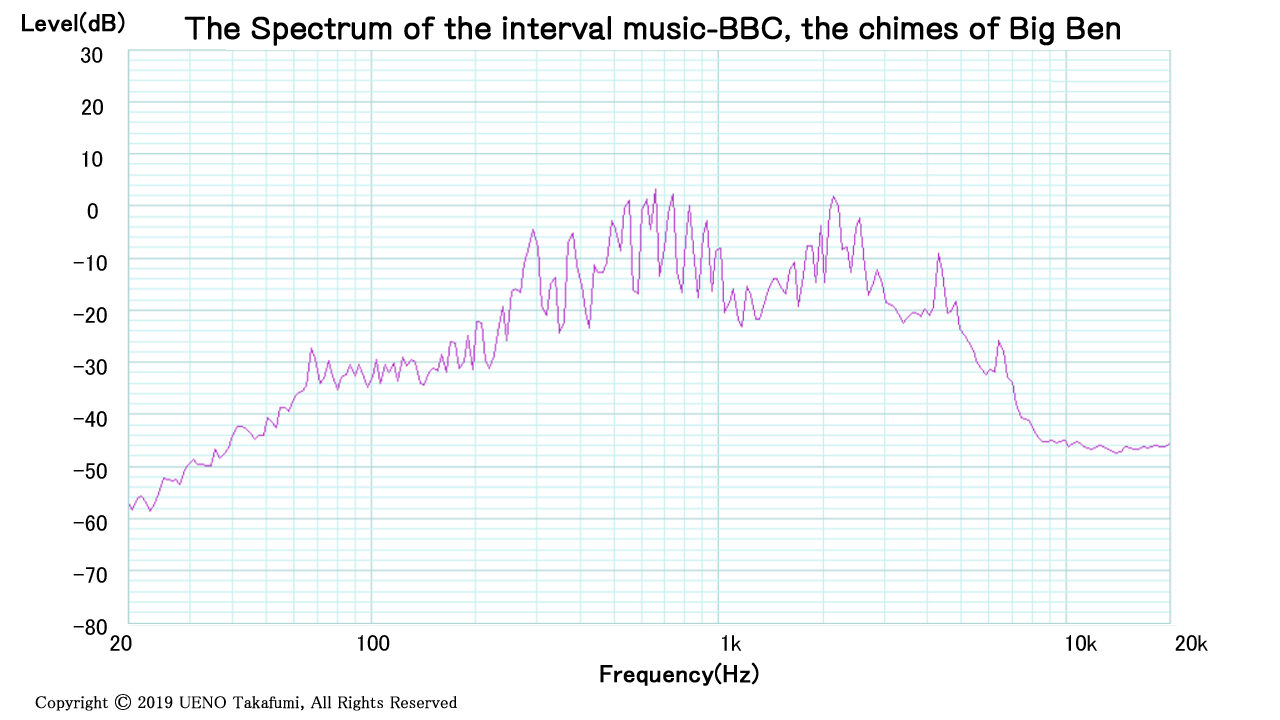

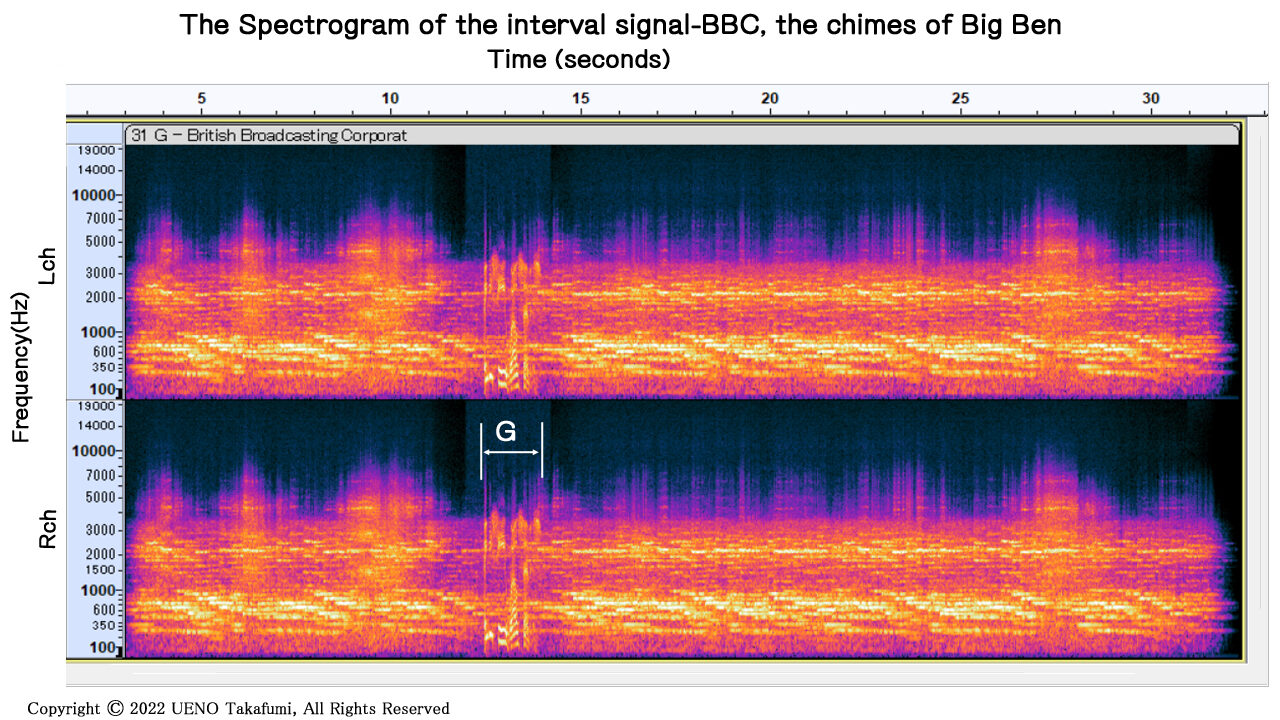

BBC

BBCのインタバルシグナルは複数あるが、最もなつかしいビッグベンの鐘の音が入ったインタバルシグナルのスペクトラムを示す。

ビッグベンの鐘の部分を抜き出してスペクトログラムを表示すると次の図のようになる。

- G: 男性アナウンサーのナレーションが重畳されている箇所。

評価用信号

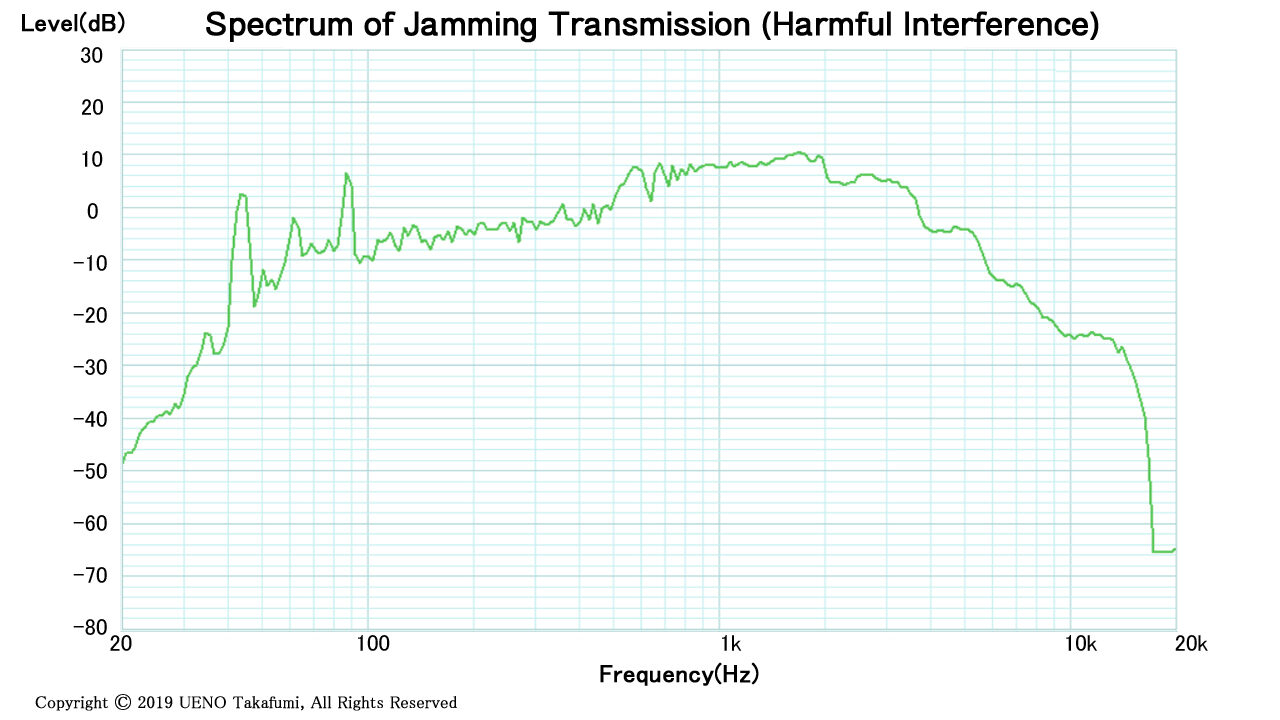

Deutsche Welle発行の”Reception of shortwave radio broadcasts, Examples of evaluation according to the SIO code”には興味深い信号が収録されている。

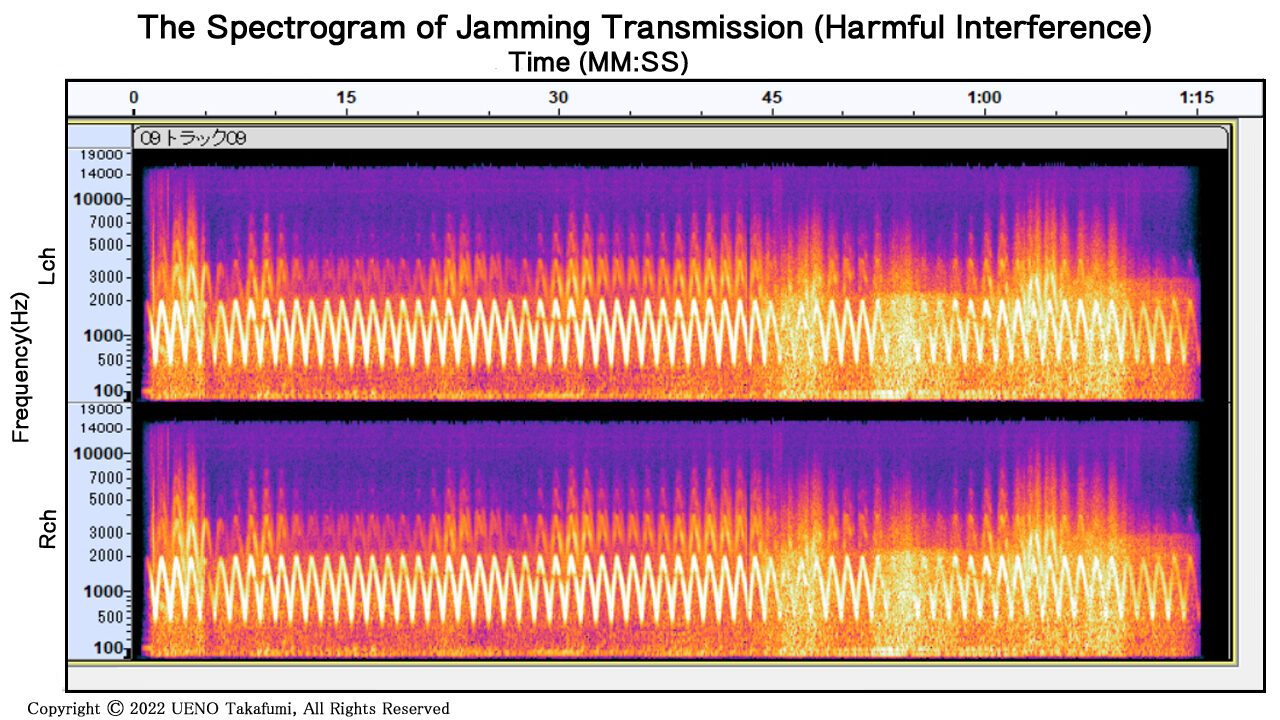

その中から”Jamming Transmission” (妨害信号)の一例を紹介する。次の周波数スペクトラムでは信号の内容はよくわからないが、その次のスペクトログラムでは信号の内容がよくわかる。

スペクトログラムを次に示す。

参考1: スペクトログラムの色とレベルの関係

次の図はCDに記録された1kHz信号のレベル0dB~-90dBとスペクトログラムの色との関係を示したものである。最左端が-90dB、最右端が0dBで0dBに近づくにつれて白く(明るく)なる。

参考2: CDの周波数スペクトラム

スペクトラム測定の要約

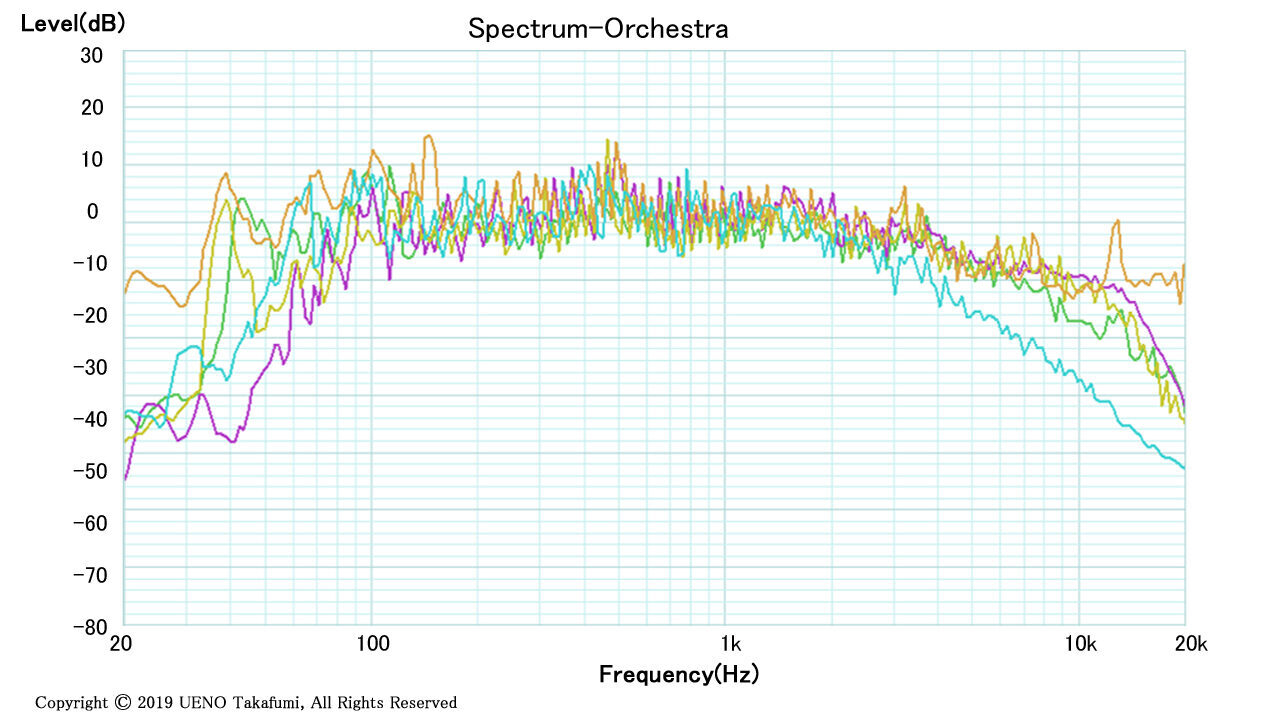

1) オーケストラのスペクトラムは全帯域(35Hz-20kHz)にわたり概ね一様となっている。フルバンドジャズやフュージョンのスペクトラムは広帯域(35Hz-20kHz)にわたり概ね一様となっており、オーケストラ同様に全体のバランスをチェックする目的に適している。

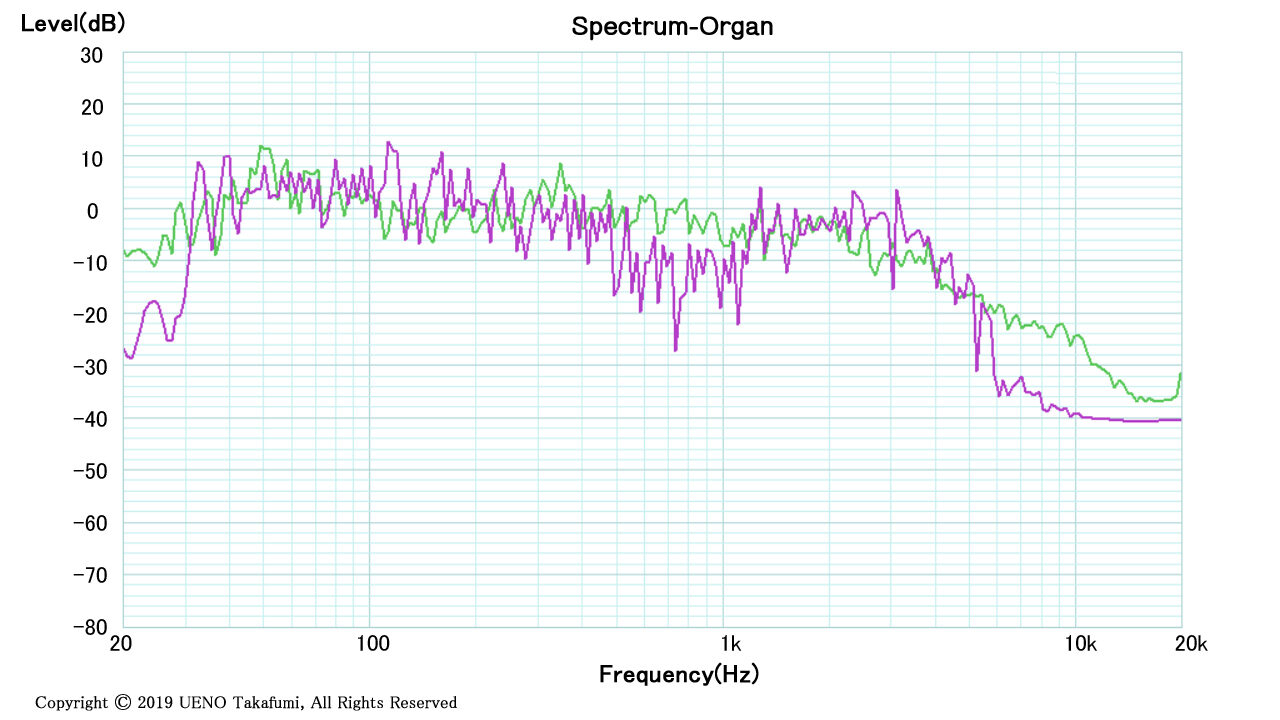

2) 大太鼓の基音は約40Hzであるから、大太鼓を十分再生するには40Hz以上の再生帯域が必要である。一方、オルガン曲では、測定した2曲共にアナログ録音であるが、約30Hzから録音されている。オルガン曲を十分再生するには30Hz以上の再生帯域が必要である。

3) オーケストラやフルバンドジャズのピーク音圧は高いので、広帯域特性とダイナミックレンジを備えたスピーカを選択することが必要である。

4) これらとは対照的に小編成のジャズ、室内楽、ソロ楽器、ボーカルの帯域は相対的に狭いので、広帯域でなくとも必要とする帯域をカバーするスピーカであれば大きな問題は発生しないと思われる。

5) (1)、(4)からスピーカ再生帯域は、通常言われているクラシック向き、ジャズ向きという分類でなく、種類や編成によることがわかる。

オーケストラ

スペクトラムは全帯域(35Hz-20kHz)にわたり概ね一様となっているため、全体のバランスをみる目的に適している。

- 橙: ミネソタオーケストラ/RR907CD/Track7(Tchaikovsky/Hopak from Mazeppa)/Eiji Oue

- 緑: ストラヴィンスキー火の鳥(Stereo Sound Reference Record Vol.10ドイツグラモフォンベストレコーディング)/C30G00102/Track10&11)/ブーレーズ指揮、シカゴ交響楽団

- 紫: ワーグナー/ニーべルングの指輪/SICC20008/Track2(ワルキューレの騎行)/ジョージ・セル指揮, クリーブランドオーケストラ

- 黄: ストラビンスキー春の祭典/SICC 20040/Track2-3/ブーレーズ指揮,クリーブランドオーケストラ

- 青: ベートーベン前奏曲集/TDGD90013/Track2(Coriolan)/サー・コリン・デイヴィス指揮, バイエルン放送交響楽団

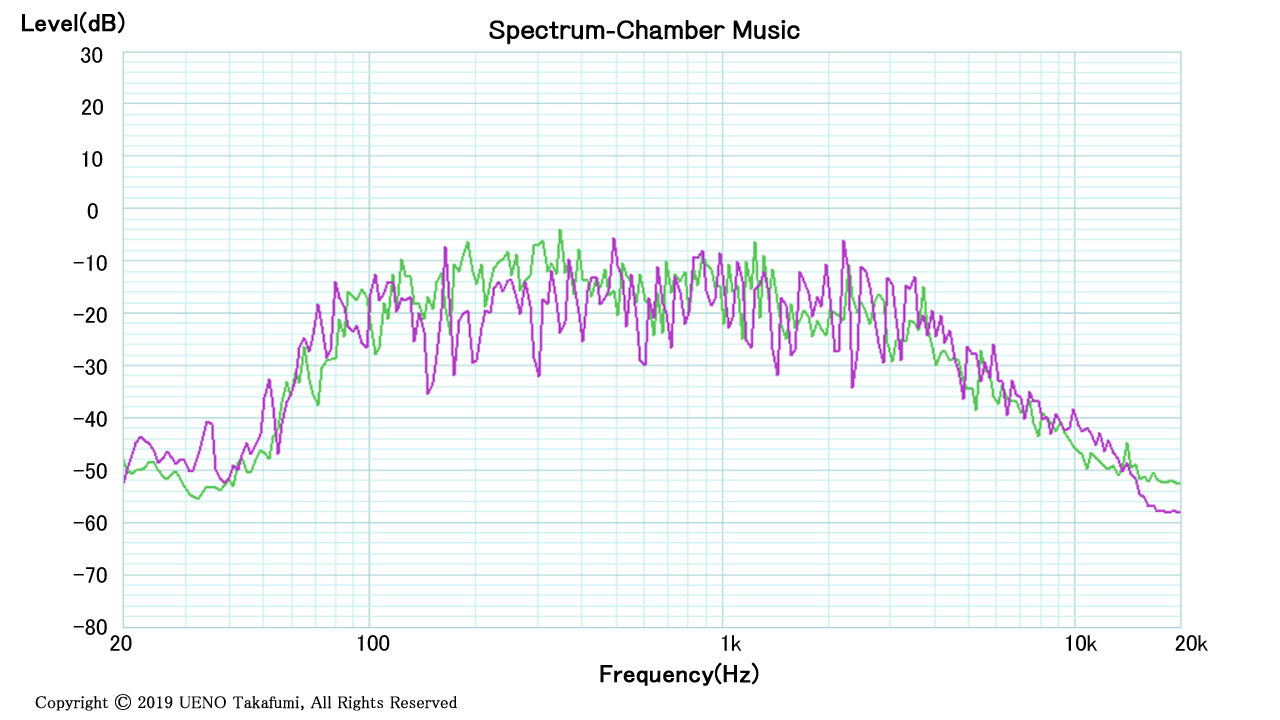

室内楽

測定した2曲の帯域は狭く高域のエネルギーが少ない。広帯域特性よりも質感の再生が重要となってくる。

- 緑: モーツァルト ピアノトリオ/UCCG-1285/Track7/アンネ・ソフィー・ムター, アンドレ・プレヴィン, ダニエル・ミュラー・ショット

- 紫: ヴィヴァルディ 四季/UCCP-9057/Track1(春 第一楽章)/イ・ムジチ

オルガン

2曲共にアナログ録音であるが、約30Hzから録音されており、低域テスト用として十分である。

- 緑: サンサーンス交響曲第3番/UCCD7056/Track2/エルネスト・アンセルメ指揮, スイス・ロマンド管弦楽団

- 紫: 菅野レコーディング Best Sound Selection/SSSA1(TGGS119)/Track2(JSバッハ/オルガン・コラール)

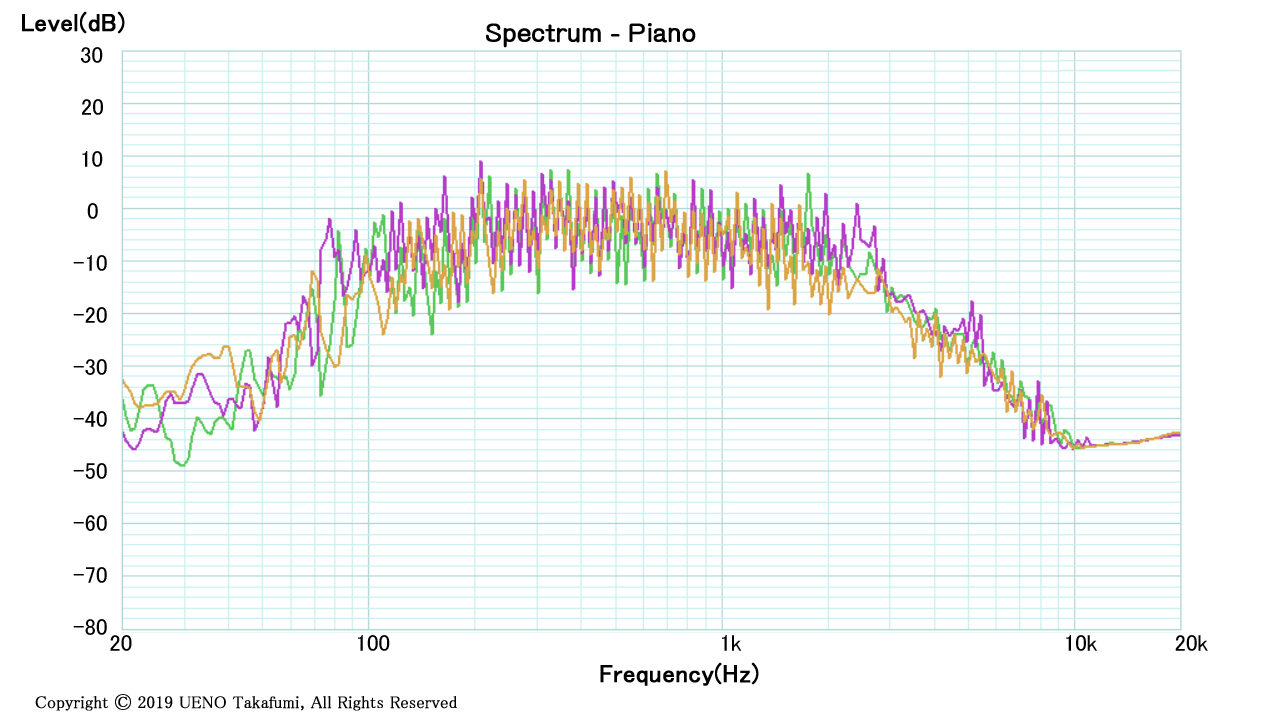

ピアノ曲

測定した3曲のスペクトラムは、非常によく似ており、帯域は70Hz-数kHzとなっている。

- 紫: リスト 超絶技巧練習曲/UCCG-1440/Track13(ラ・カンパネラ)/アリス=紗良オット

- 緑: 献呈/TOCE55880/Track3(ショパン 幻想即興曲)/蔵島由貴

- 橙: Stereo Sound Best Sound Selection柳沢功力/SSRR1/Track7(シューベルト 楽興の時)/内田光子

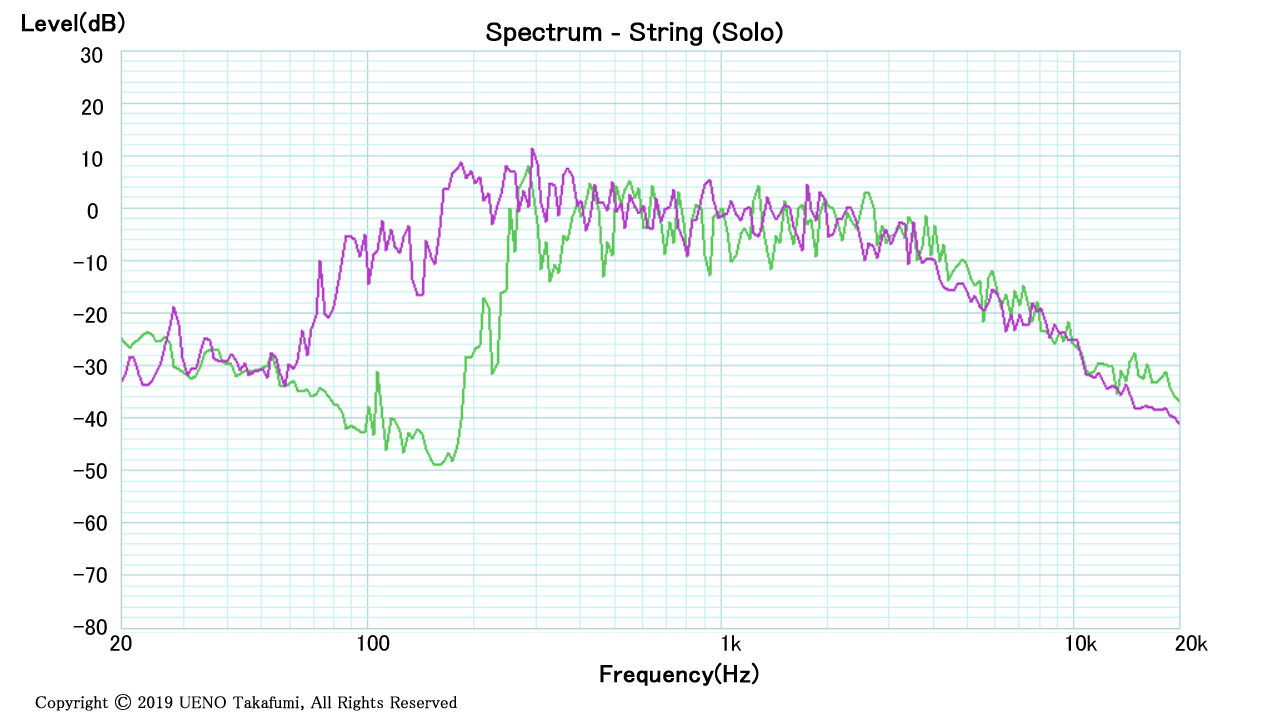

弦楽器(ソロ)

バイオリンソロに比べてチェロソロは低域に伸びており、しかも高域にもスペクトラムが広がっている。スペクトラムの観点からみるとチェロがソロ楽器として全帯域のスムーズなつながりのテストに用いることができる。

- 緑: バッハ & イザイ/NF-53002/Track7(Obsession)/ジョゼフ・リン(violin)

- 紫: 菅野レコーディング Best Sound Selection/SSSA1(TGGS119)/Track1(パガニーニの主題による変奏曲/ヤーノシュ・シュタルケル(cello))

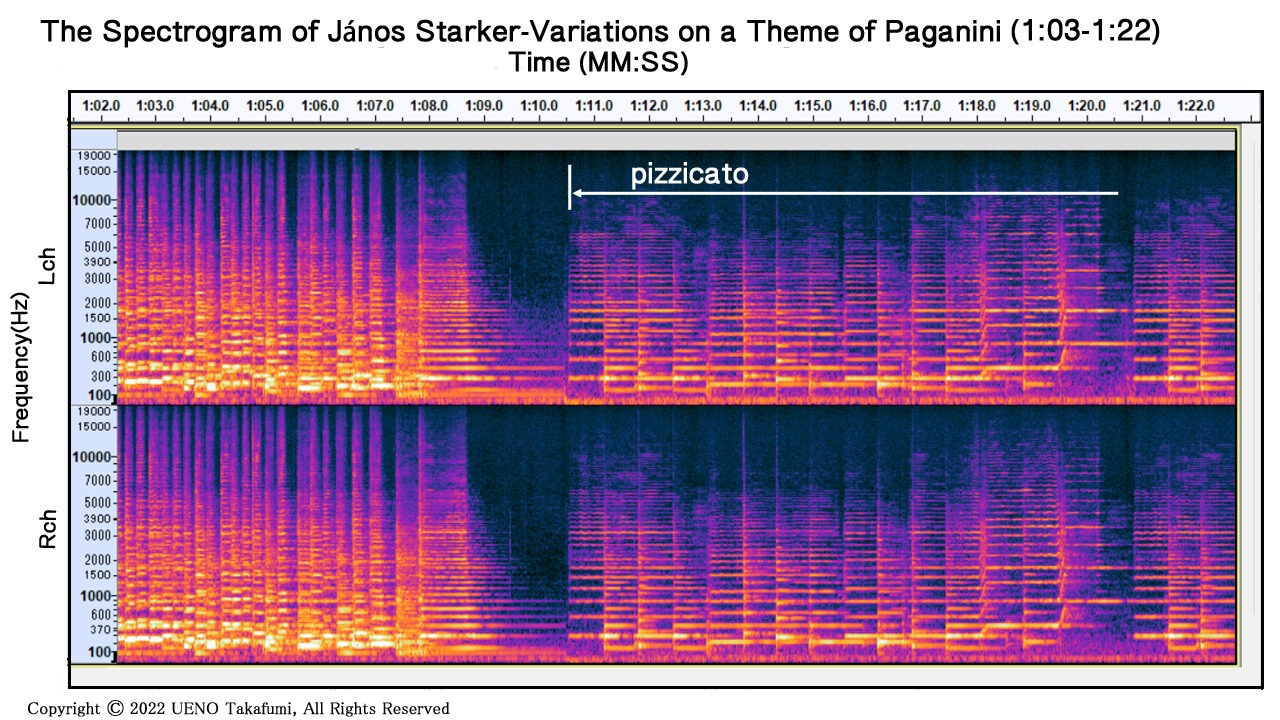

参考2-1: シュタルケルの演奏でのピチカート(pizzicato)

上記の”パガニーニの主題による変奏曲/ヤーノシュ・シュタルケル(cello)”においては途中でピチカートが用いられている。その前後のスペクトログラムを下図に示す。ピチカート演奏が明瞭に示されている。

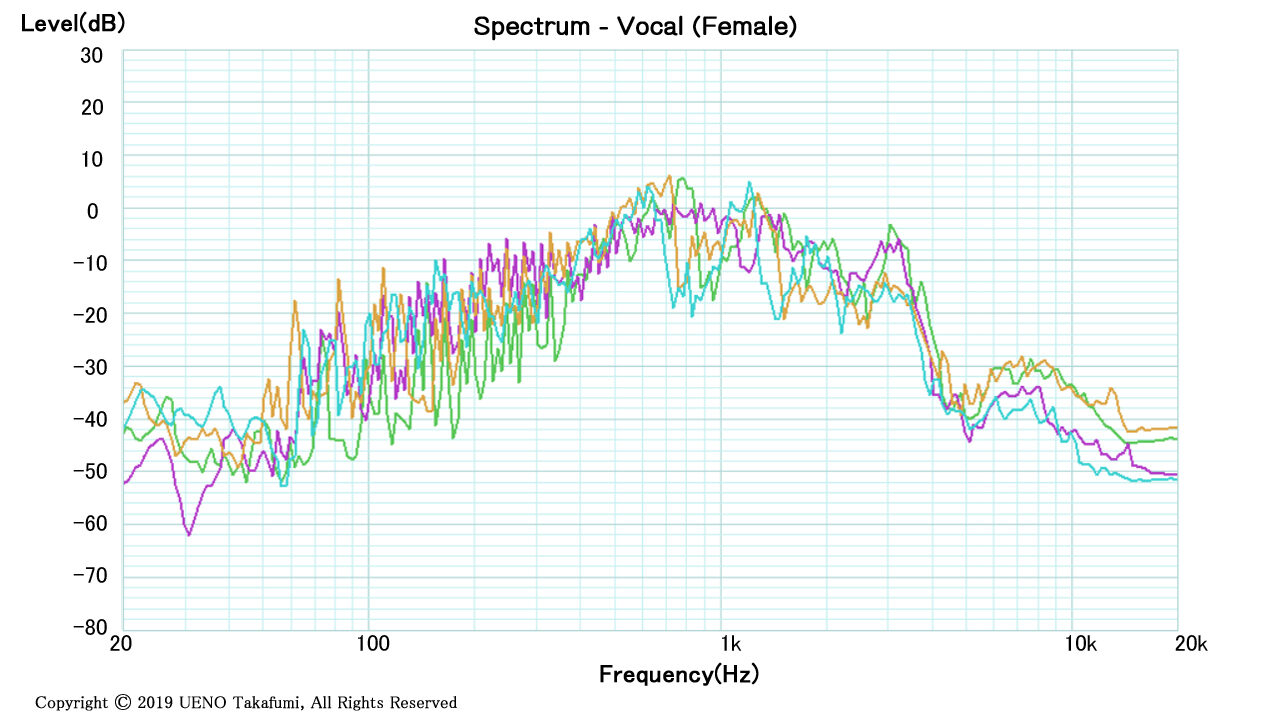

女性ボーカル

4曲/4人とも非常によく似た狭帯域スペクトラムとなっている。8kHz付近のピークに違いがありレベルこそ低いものの声の特徴に影響を与える(聴感上の違いと一致する)。ボーカルを生かすために伴奏のエネルギーが控えめとなっていることが読み取れる。

- 紫: イタリア歌曲集/POCL1753/Track1(アラゴネーゼ)/チェチーリア・バルトリ(メッゾ・ソプラノ)

- 青: スペイン歌曲集/457 726/Track4(エリザベート・シュワルツコップ(ソプラノ))

- 橙: 鮫島有美子/SD104/Track2(この道)

- 緑: 佐藤美枝子/さくら横丁/VICC60276-3/Track3(からたちの花)

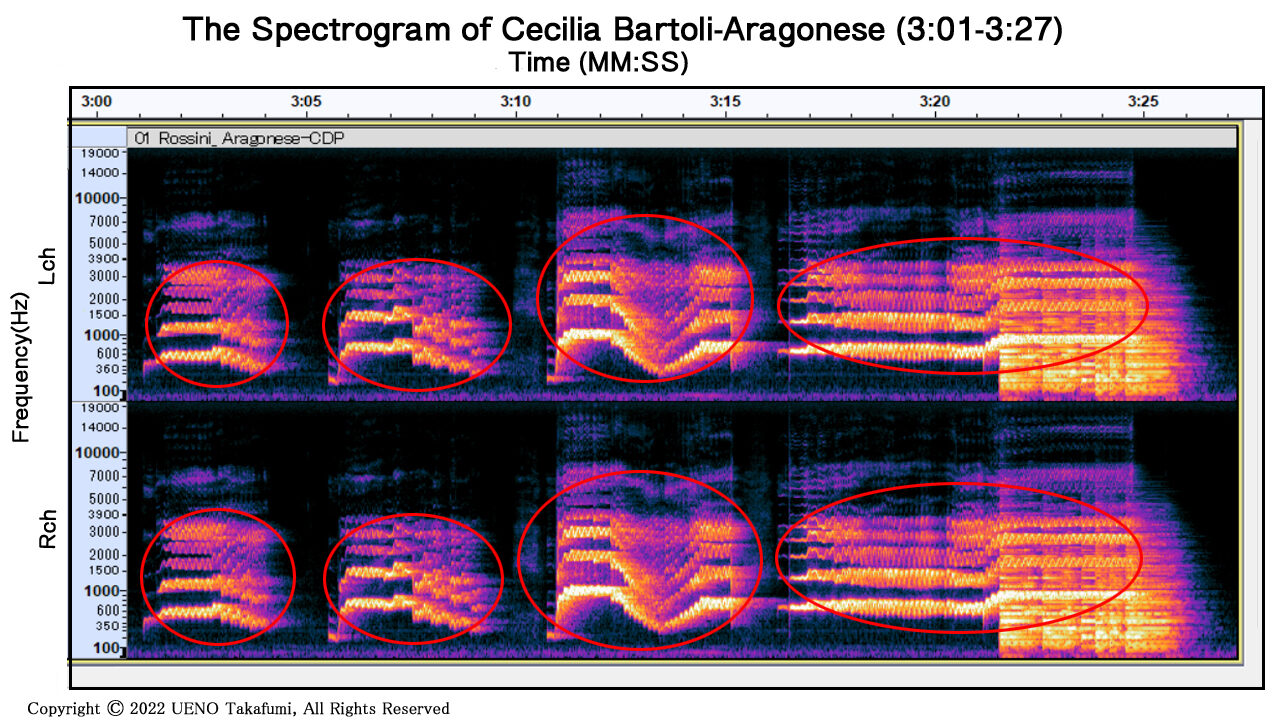

参考2-2: バルトリのヴィブラート

女性ボーカルの中で、アラゴネーゼの最後の部分でのバルトリのヴィブラートをスペクトログラムを次に示す。縦軸はメル周波数(Hz)、横軸は時間で開始から3分1秒~3分27秒を拡大している。図中の赤丸部分から容易にわかるようにバルトリの音程が小刻みに変化(周波数が変化)していることがわかる。

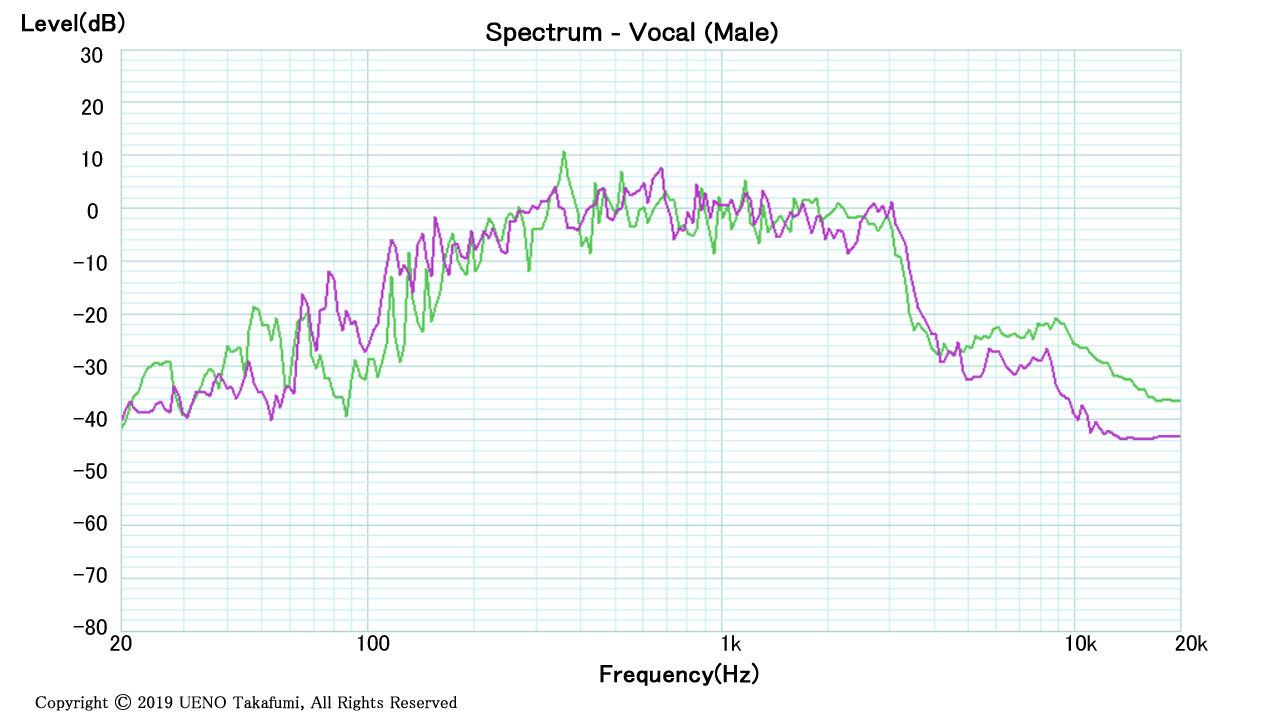

男性ボーカル

男性ボーカルは女性ボーカルに比べて数100Hzのエネルギーが大きいことが特徴であり、この帯域の再生能力が影響する。また、5-10kHz付近のピークはレベルこそ低いものの声の特徴に影響を与える。

- 緑: ロンドンベストレコーディング(Stereo Sound Reference Record Vol.9)/C30L00101/Track4(ペーター・シュライアー(バリトン))

- 紫: スペイン歌曲集/457 726/Track1(ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウ(バリトン))

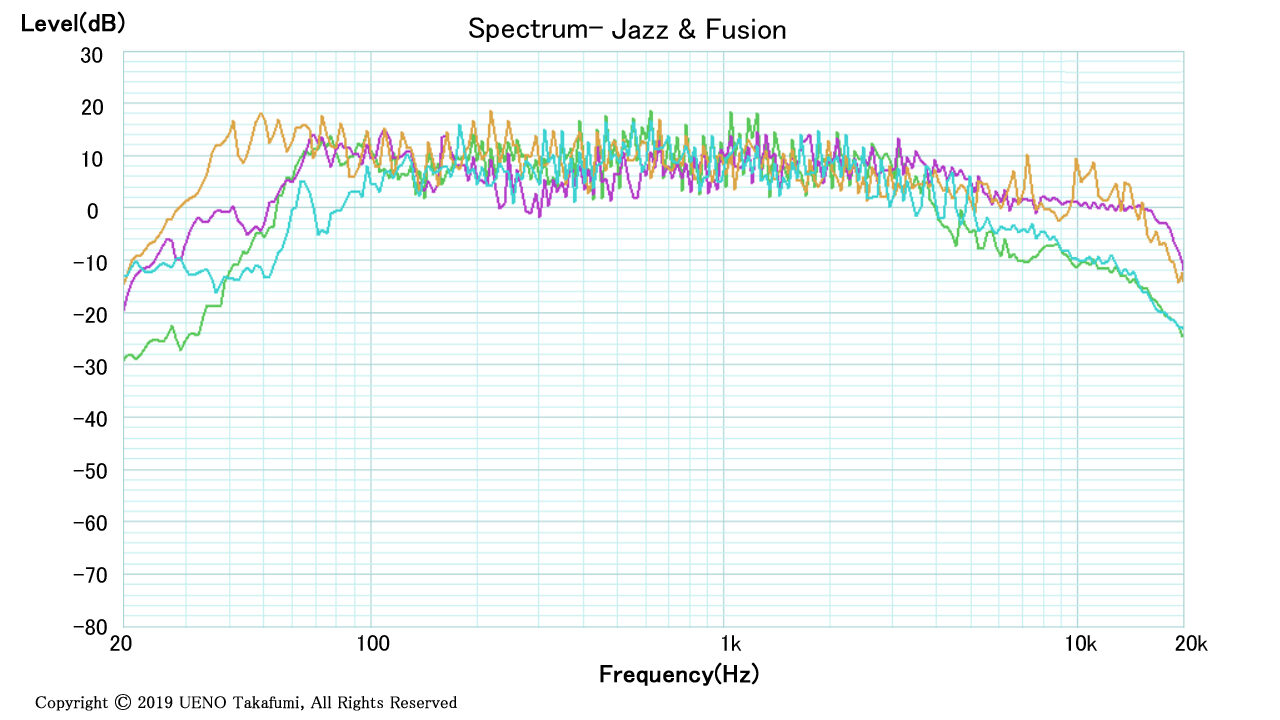

ジャズ&フュージョン

フルバンドジャズやフュージョンのスペクトラムは広帯域(35Hz-20kHz)にわたり概ね一様となっており、オーケストラ同様に全体のバランスをチェックする目的に適している。オーケストラやジャズのピーク音圧は高いので、広帯域かつ大音圧再生可能なスピーカを選択することが必要である。一方、これらとは対照的に、小編成のジャズの帯域は50Hz-5kHzに偏っており、新旧録音で大差ない。そのため、古典的な30-38cmシングルコーンでも再生できそうな特性である。

- 緑: My Funny Valentine/TKCV-35348/Track6(It’s all right with me)/Eddie Higgins Quartet

- 紫: 甦るビッグバンドサウンド/MLZJ2001/Track10(シング・シング・シング)/角田健一ビッグバンド

- 橙: マーカスミラー/VICJ-61266/Track9(シルバー・レイン)

- 青: Alfie/A9111/Track1(Alfie’s Theme)/Sonny Rollins with orchestra conducted by Oliver Nelson

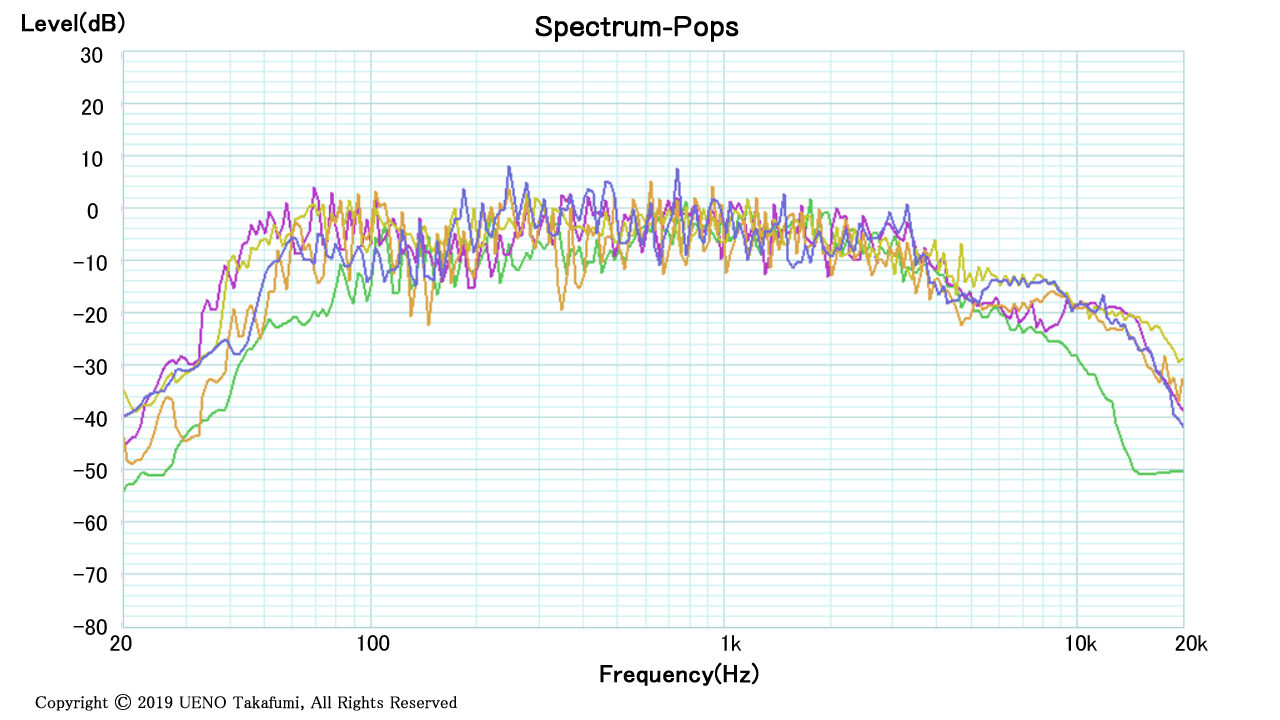

ポップス

スペクトラムの主要な帯域は、50Hz-5kHz程度で低域のエネルギーを必要する一方、高域にかけてなだらかに減衰する。中低域中心の伴奏とボーカルという構成となっているためと思われる。

- 緑: ビートルズフォアエバー(1993年版)/UND-2/Track3(Rock and Roll Music)/ザ・ビートルズ

- 橙: Stereo Sound Best Sound Selection ノンサッチ/SSRR2(WQCP745)/Track1(After the Gold Rush)/k.d.Lang

- 青: Stereo Sound Best Sound Selection ノンサッチ/SSRR2(WQCP745)/Track8(Tan Bi)/Youssou N’Dour

- 紫: 大吟醸/YCCW0034/Track8(時代)/中島みゆき

- 黄: Taking a Chance on Love/SICP 632/Track5(I won’t dance)/Jane Monheit, Michael Buble