アナログレコードの周波数スペクトラムとスペクトログラムを測定した(SP、LP、EP)。筆者が所有するSP、LP、EP、フォノシート各レコードの測定結果を紹介する。参考としてSP、LP各レコードの音溝の写真と音溝ピッチを示している。

(The latest update: 2024年7月5日)

★1930年代~1950年のSPレコード(Shellac)—TRAVIATA-Brindisi、名古屋のお城、水色のワルツ★1950年~1960年代代のLP/EPレコード(Vinyl)、フォノシート(Flexi Disc)—The Amazing World of Shortwave、CBSテストレコードSTR130、南十字星の歌、BBCベリカード、ある晴れた朝突然に、マカレナの女、Bill Evans★1970年代のLPレコード(Vinyl)—Hammerklavier: Christoph Eschenbach

測定方法

非接触のレーザーターンテーブル(または針接触型カートリッジ)の出力をディジタル変換した後に周波数スペクトラム(以下スペクトラム)あるいはスペクトログラムを求めた。

- スペクトラム解析: TrueRTA

- スペクトログラム解析: Audacity

注)時間的に変化する音を分析する装置としてはかつてアナログ式のサウンドスペクトログラフが用いられていた。ラジオ技術1969年10月号にグラビア写真と鈴木松美氏による解説記事が掲載されている。1965年にCooleyとTukeyがFFTを発表して以来、SFFT(短時間FFT)によってスペクトログラムを求める方法が主流となり現在ではパソコンで容易に計算することができる。

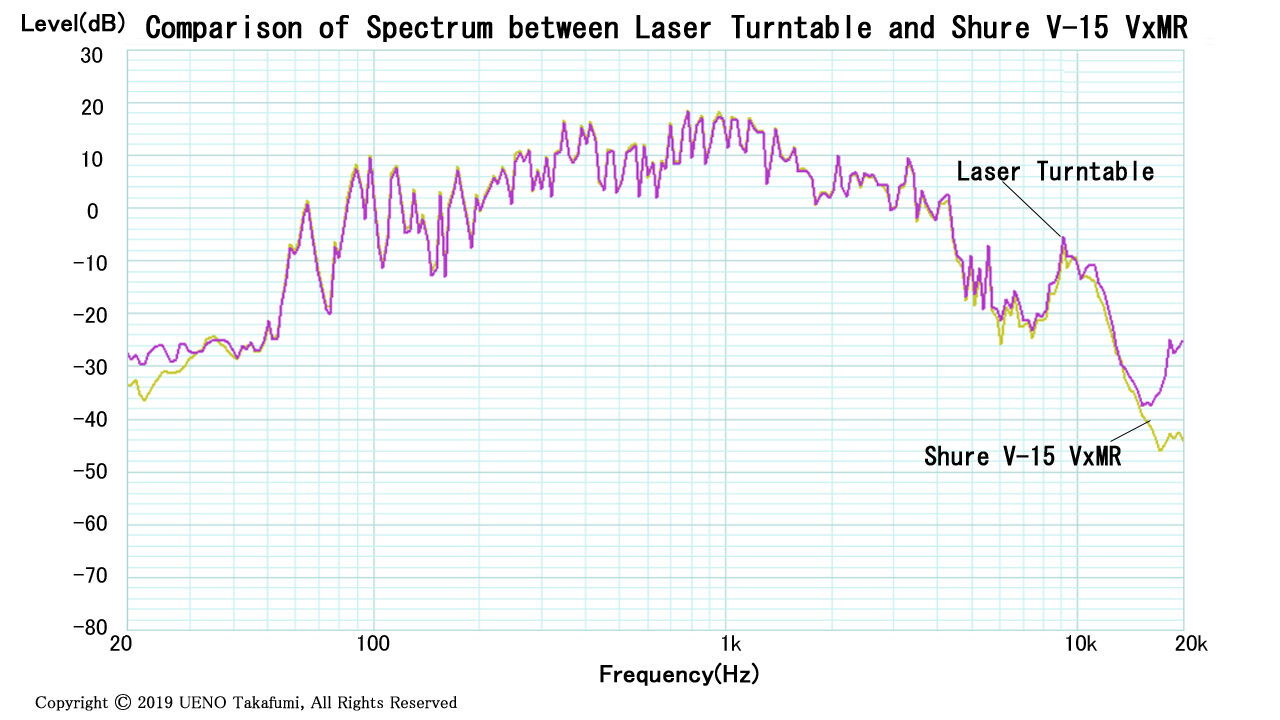

レーザターンテーブルとカートリッジShure V-15 VxMRによるスペクトラムを比較してみる。次のデータは、1960年の”南十字星の歌”(歌: 近藤圭子)をレーザーターンテーブルとカートリッジShure V-15 VxMRによって測定した結果を比較したものである。

本測定結果からわかるように周波数範囲30Hz~15kHzの範囲で両者の差は無視し得るのでスペクトラムを測定する目的にはいずれも用いることができるが、本稿ではアナログレコード自体の特性を測定するという目的に適していると考えられるレーザーターンテーブルを主として用い、一部の測定にはカートリッジ(Shure V-15VxMR)を用いた。

1930年代~1950年

SP

SPレコード(Shellac)が蓄音機によって再生される場合には鉄針で溝をトレースしてホーンから再生される。次の写真は筆者が所有していた小型蓄音機ニッポノホンのユーホン(Eufon、1900年~1910年頃製造)で、右側のクランクを回すことによりゼンマイが巻かれてレコードが回転する。鉄針で溝を機械的にトレースした振動は音響変換され筐体内に折りたたまれたホーンを通じて前面右手から再生される。尚、筆者が45年前にSPレコードを譲り受けた祖母の家には大型の蓄音機があった。

しかしホーンは原理的に狭帯域フィルタであってその再生音はレコード本来の特性とは言えない(使用する蓄音機によって変化する)。ここでは筆者所有のSPレコードの内3曲を非接触レーザーターンテーブルによって再生した場合の出力として得られる信号のスペクトラム(ピーク値)を示す。

TRAVIATA-Brindisi: Deanna Durbin

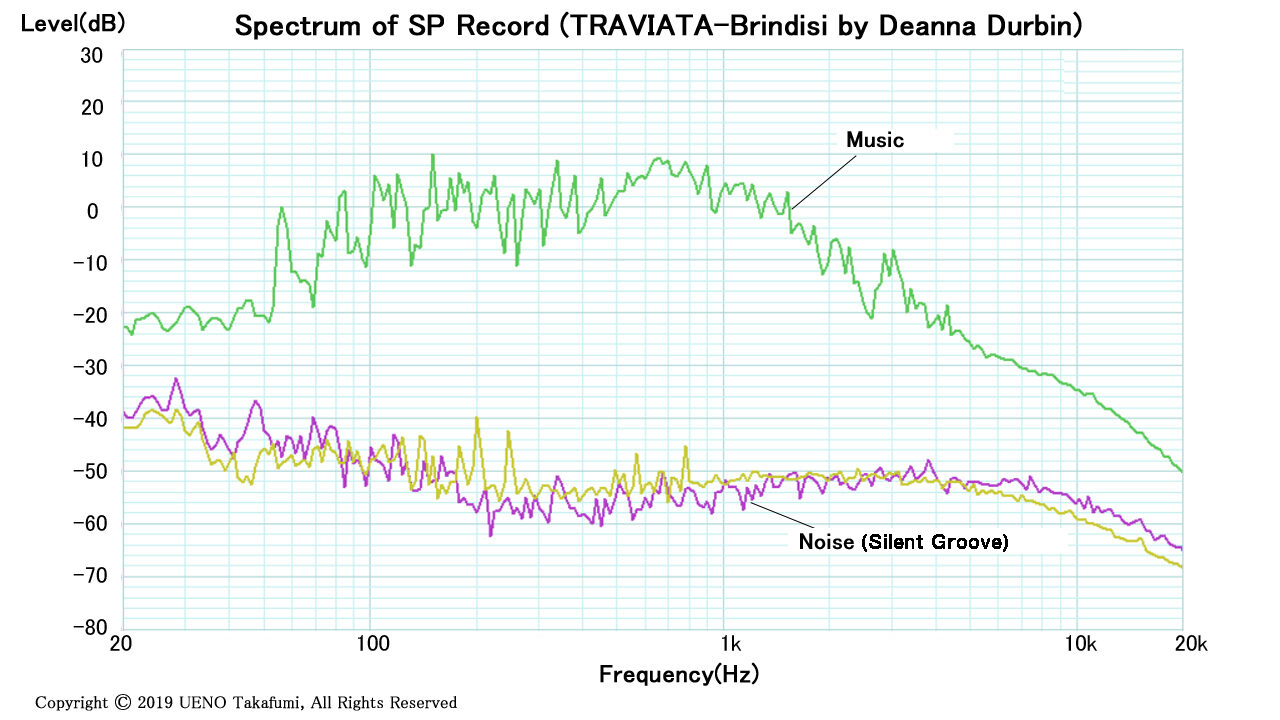

これらレコードの中からまずDeana Dubin(当時16才)がオーケストラの少女(100 men and a girl)の中で歌っている”Traviata-Brindisi”(1937年NIPPON POLYDOR製造、A-234-A)を再生した場合を示す。

- Traviata-Brindisi: Deanna Durbin(歌)、NIPPON POYDOR CHIKUONKI、日本製

測定したスペクトラムをみると60Hz~1.5kHzの範囲で平坦で1.5kHz以上は下降している。また、SPレコードの素材に起因するポップノイズのピークが記録されるため、Traviata-Brindisi再生(緑色)の低域(60Hz以下)のレベルが無音溝のノイズより大きくなっている。蓄音機ではホーンというバンドパスフィルタを通すので低域端、高域端のノイズは低減されるがレーザーターンテーブルではすべて再生される。

尚、A-234-Bに録音されているX”It’s Raining Sunbeams”(歌: Deanna Durbin)も類似のスペクトラムとなっている。

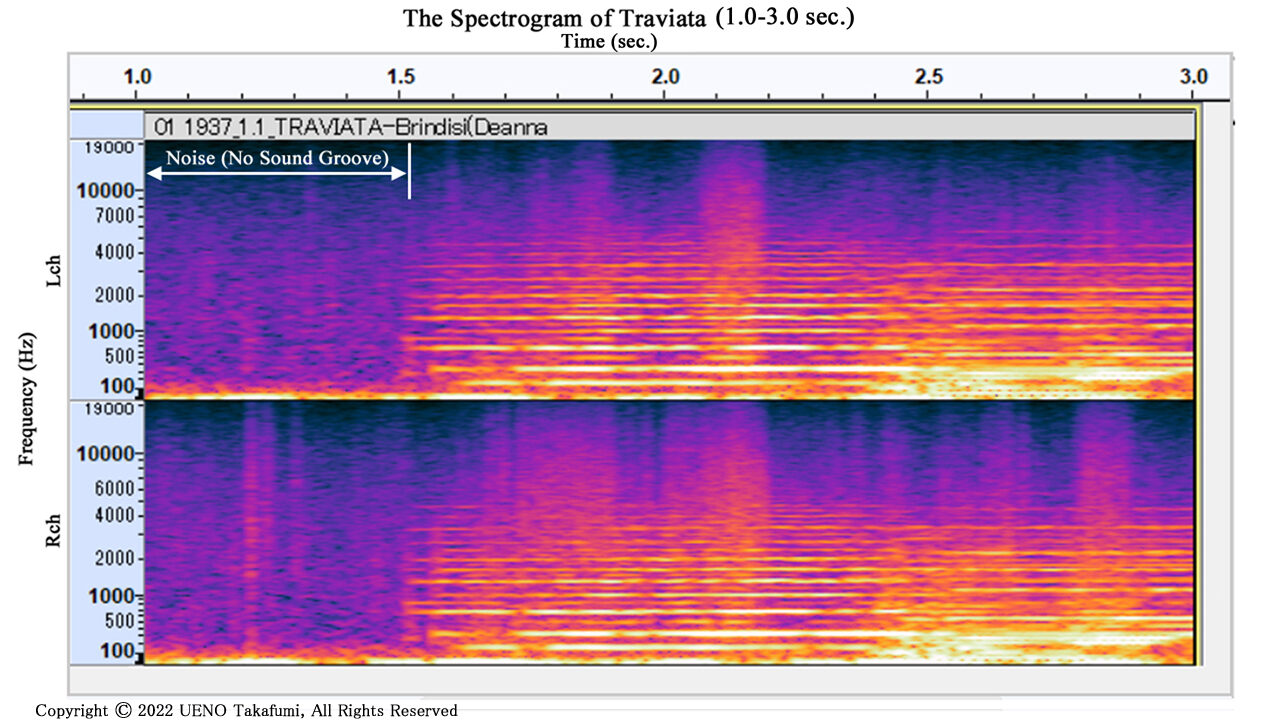

SPレコード盤の材料はShellacであるため粒子が荒くノイズが大きい。Traviata-Brindisiをスペクトログラムで無音溝をノイズ解析した場合を示す。ここでは、聴覚との対応性の点から縦軸としてメル周波数を用いている。下図において、Noise(No Sound Groove)と表記した部分が無音溝に相当するが、全帯域にわたって赤くノイズが測定されている。後半で示すLPレコード(Bill Evans)の無音溝と比較すると一目瞭然の差がある。

名古屋のお城: 草野ワカ子(電気吹込)

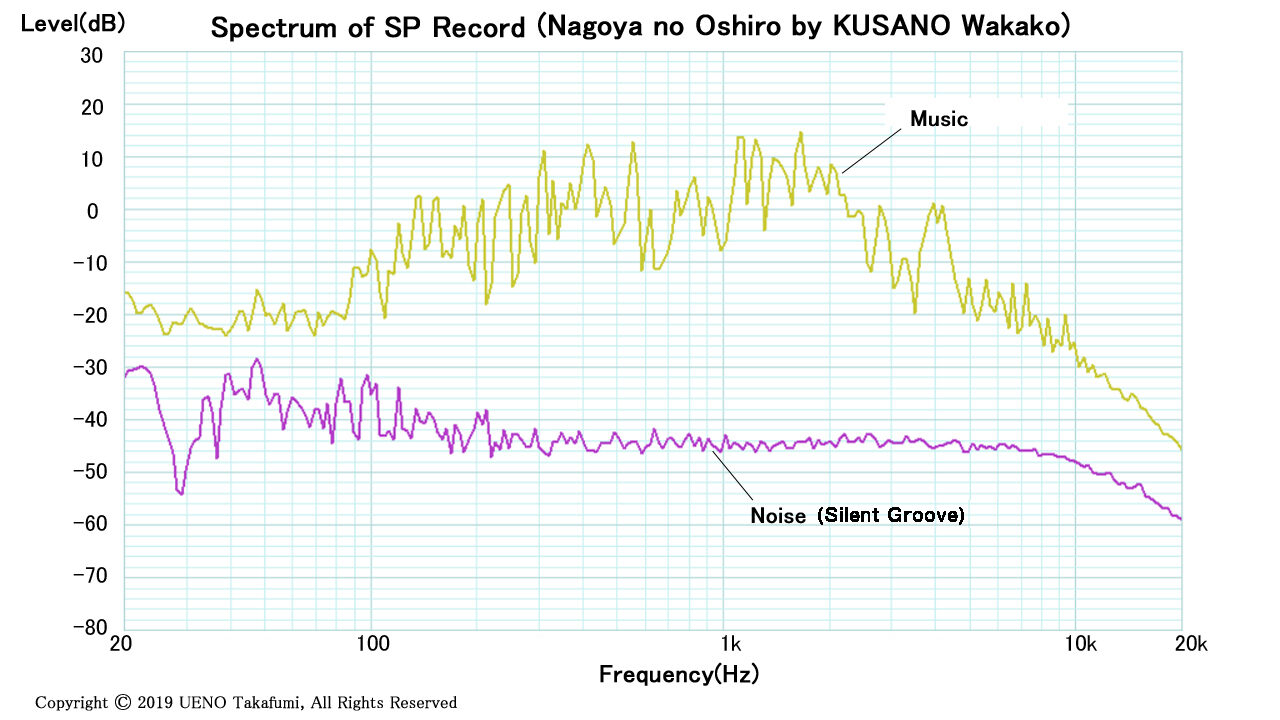

次に電気吹込みの草野ワカ子の歌”名古屋のお城”(1939年Columbia製造、25581-B)を再生した場合を示す。

- 名古屋のお城: 草野ワカ子(歌)、小股久(ピアノ)、NIPPON Columbia、25581-B、電気吹込

”名古屋のお城”は、レーベルに電気吹込(ELECTRICAL PROCESS)と印刷してある。上記のDeanna Durbinと比較してみると多少高音域が伸びているように見える。

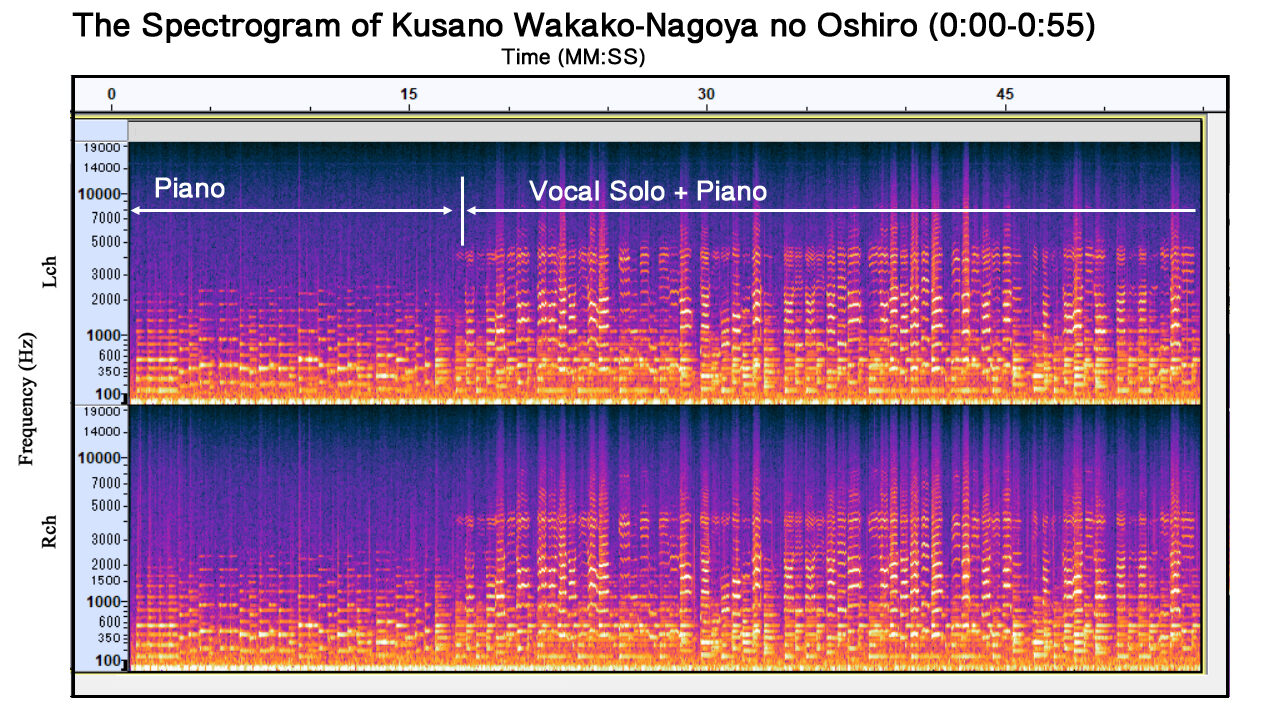

次に冒頭55秒のスペクトログラム(下図)を見ると、最初にピアノ独奏があり、次いで草野ワカ子の独唱が重畳していることがわかる。

水色のワルツ: 原孝太郎と東京六重奏団

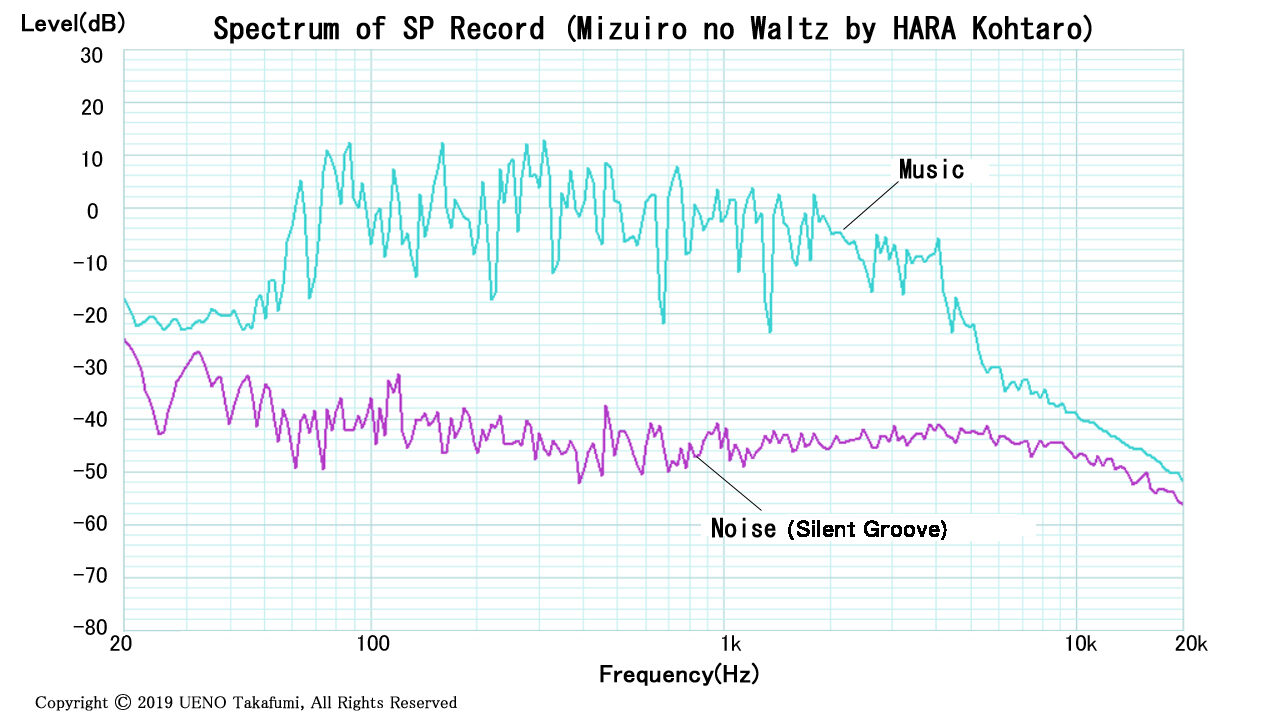

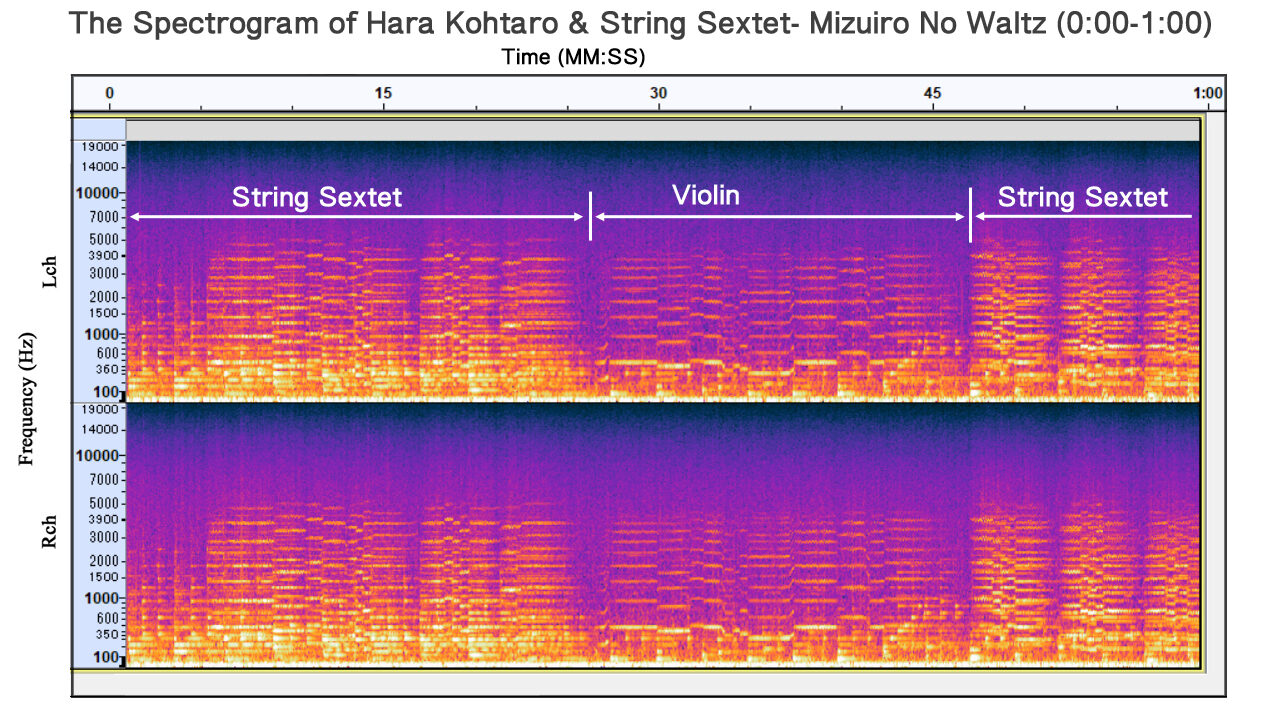

1950年の原孝太郎と東京六重奏団による”水色のワルツ”(1950年Nippon Columbia製造、A768)を再生した場合の特性を示す。

- 水色のワルツ: 原孝太郎と東京六重奏団(演奏)、Nippon Columbia、A768

低域(60Hz)から高域(4kHz)まで比較的平坦なスペクトラムになっている。

次に冒頭1分のスペクトログラム(下図)を見ると、最初に弦楽六重奏団の合奏があり、次いで原孝太郎のバイオリン独奏が続いていることが明示されている。

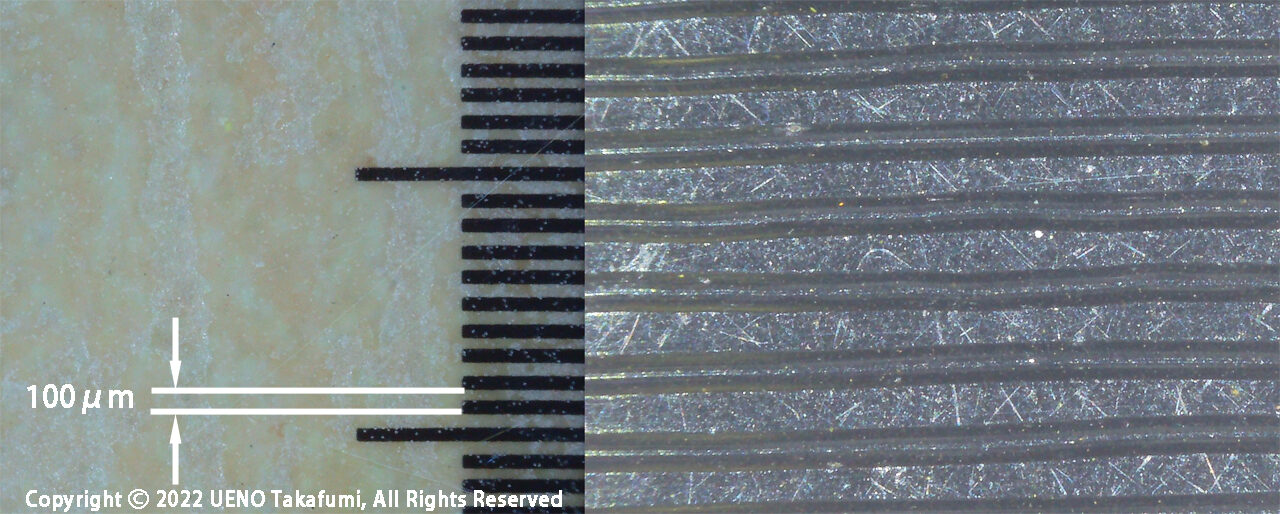

参考: SPレコードの音溝

SPの場合、音溝のピッチは概ね一定となっている。下の写真は上記TRAVIATAの音溝拡大写真である。右半分が音溝で左半分が比較用スケールで100μm幅となっている。本レコードでは下の写真で1000μm/4本=250μmと計算される。

1950年~1960年代

1950年~1960年代

LP/EP/フォノシート

ここではレアなレコードとして1959年代の45rpmのレコード(Vinyl)と1960年代に用いられたフォノシート(Flexi Disc)の測定結果を紹介する。

1959年のEPレコード (Vinyl): The Amazing World of Shortwave

1959年に発売されたHallicrafters(当時人気の短波通信機器メーカー)の”The Amazing World of Short Wave”の特性を見てみる。内容は、短波通信が第2次世界大戦においていかに活躍し有効な通信手段であるかをPRするものである。

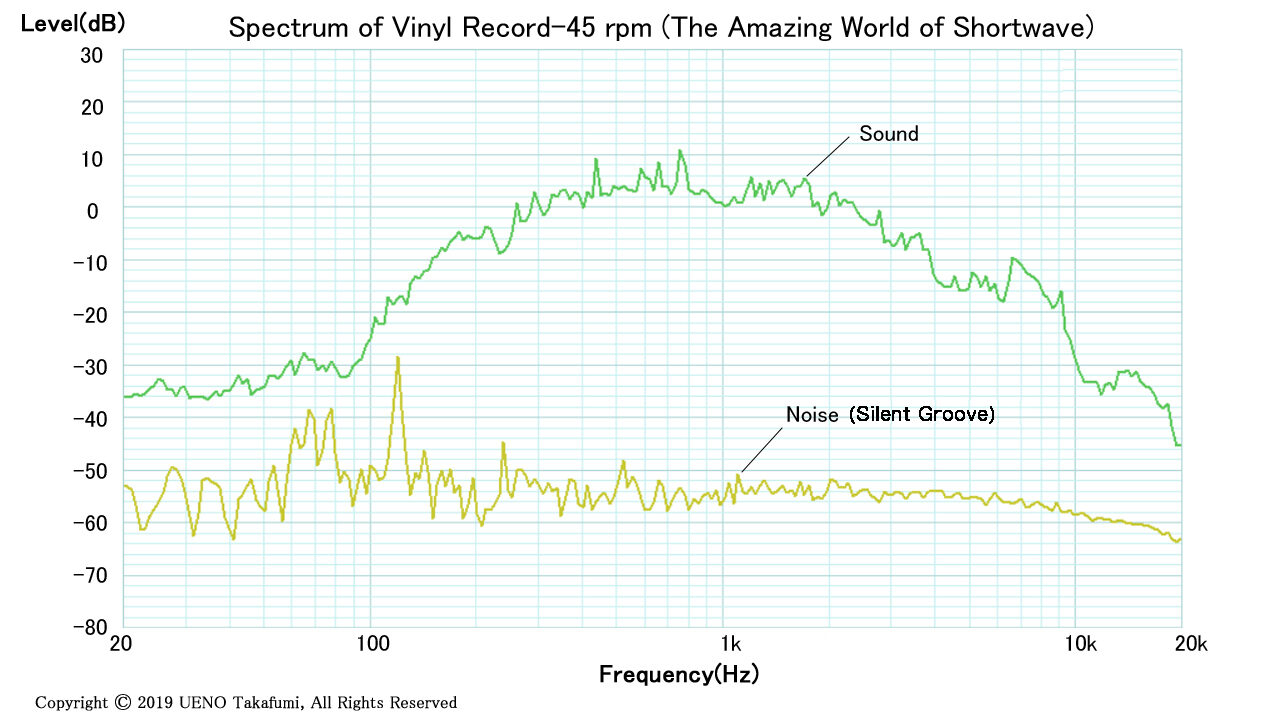

ここではカートリッジ(Shure V15VxMR)による特性を示す。

本レコードは保存状態がよくスクラッチノイズは目立たず、低域端、高域端のノイズレベルは年代のわりに低い。

- The Amazing World of Shortwave: 45rpm Vinyl

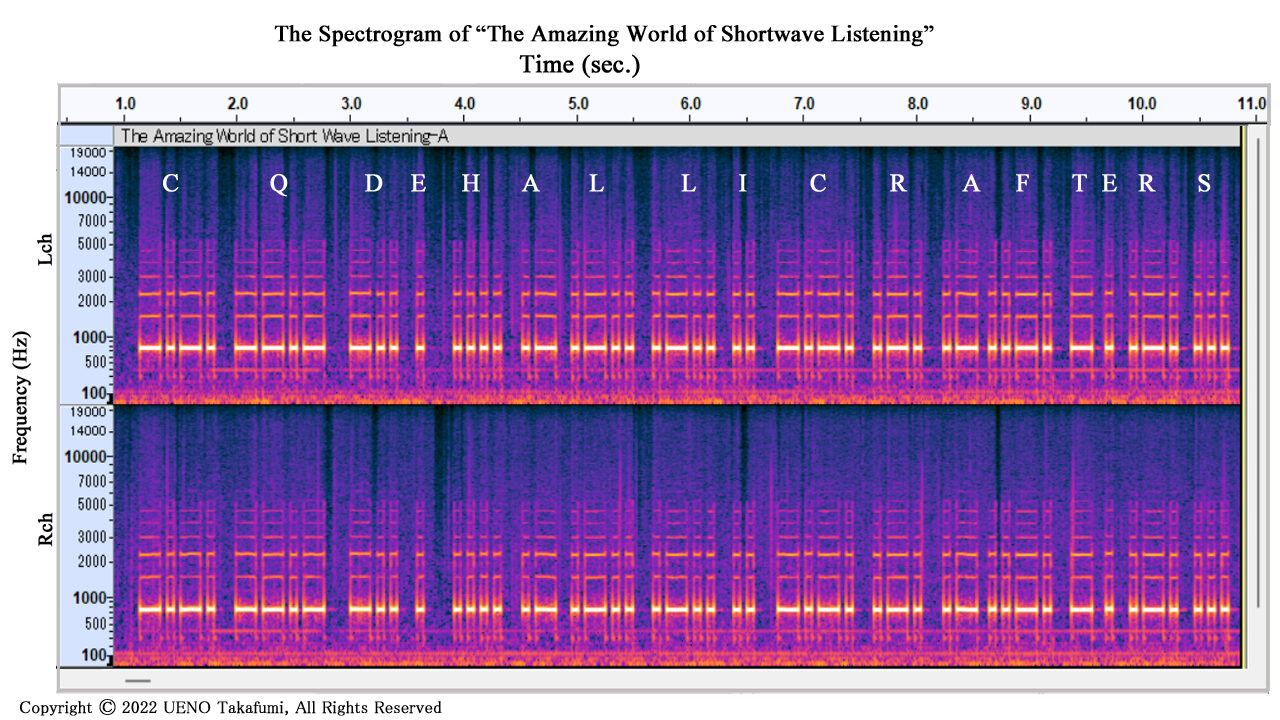

次にスペクトログラムを用いて音声のモールスコードを視覚化して読み取る例を示す。上記レコードには冒頭に約760Hzを基音とするモールスコードが約8秒間記録されている。このモールスコードの冒頭をスペクトログラム表示すると次のように”CQ DE HALLICRAFTERS”と容易に読み取ることができる。

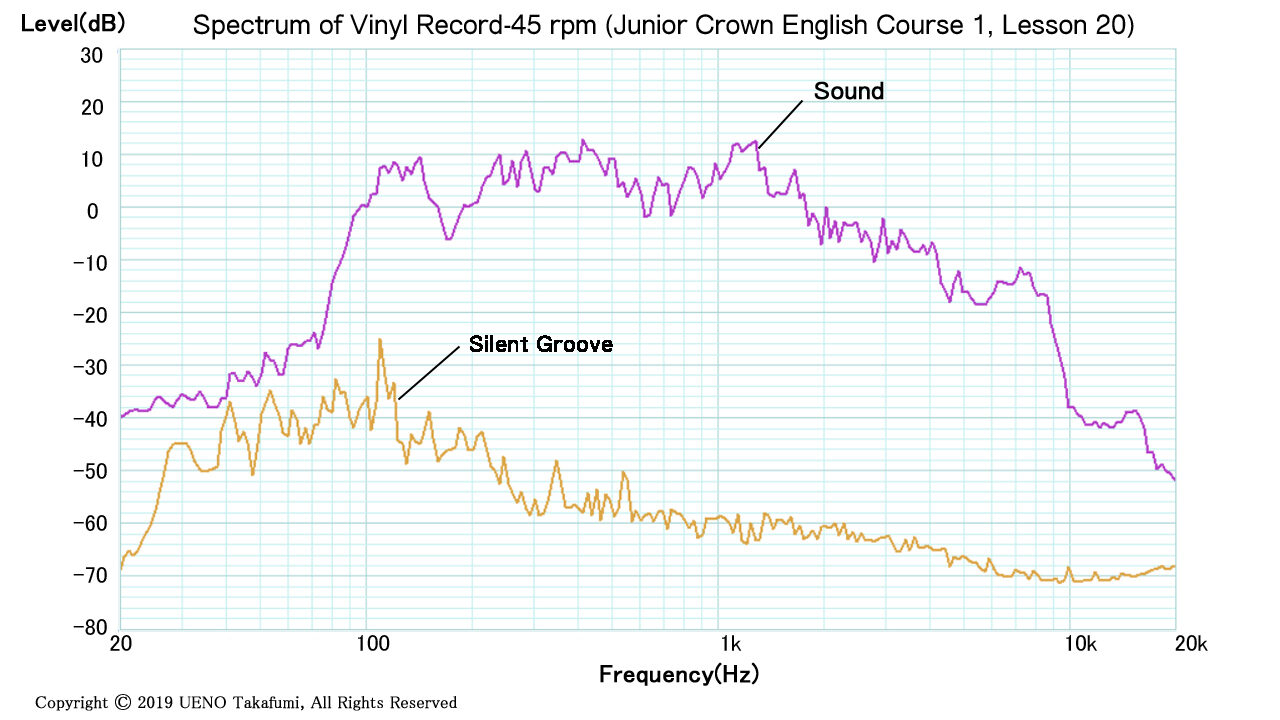

1962年の英語教材用レコード (Vinyl): Junior Crown English Course1 Lesson 20

Junior Crown English Course 1のLesson 20で男性のナレーション(朗読)が録音されている。

250Hz~8kHzの周波数帯域においてダイナミックレンジは60dB以上とれている。

1962年のテストレコード (Vinyl): CBS STR130

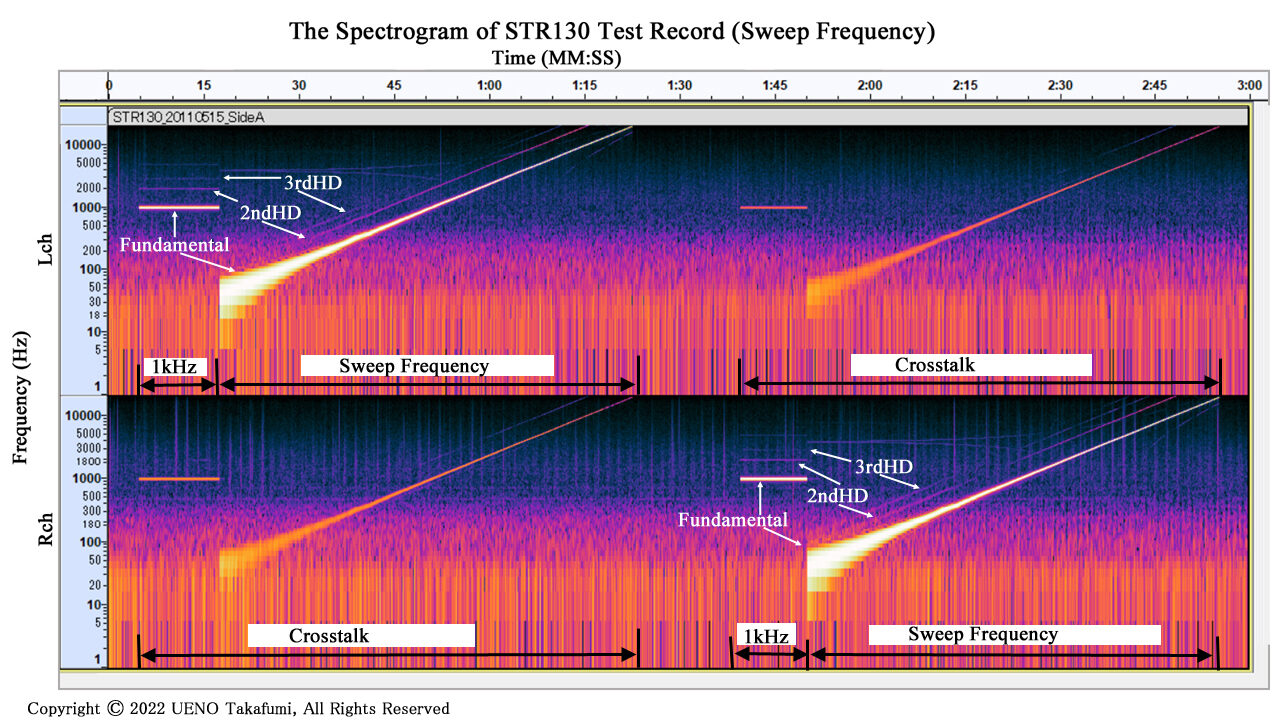

1962年にCBS Laboratoriesから発売されたRIAA準拠のテストレコードで、スイープ、スポット等のテストを行うことができる。STR-130のA面にはLch/Rchのスイープ信号が記録されている。ここではカートリッジ(Shure V15VxMR)による特性を示す。

テストレコードのスイープ信号のスペクトログラムを表示すると信号及びクロストークが視覚的にわかりやすく表示される。一定周波数は横線、スイープ信号の周波数は時間の対数に比例して増加するから縦軸の周波数表示を対数とすれば直線の単調増加となる。

下の図は測定結果で、図の左側でLch信号再生時、Lchの信号レベルが高いので白色で表示される(上半分に表示)。一方、Rchにはカートリッジのクロストークを示す直線が表示されている(下半分に表示)。クロストークは信号レベルが-25dB程度であるから赤い色で表示されている。また、基本波(Fundamental)のみでなく第2高調波歪(2ndHD)、第3高調波歪(3rdHD)も測定された。Rch信号再生時は上記の逆となる(右半分に表示)。これらも下図に示している。

1963年のEPレコード(Vinyl): Live Young

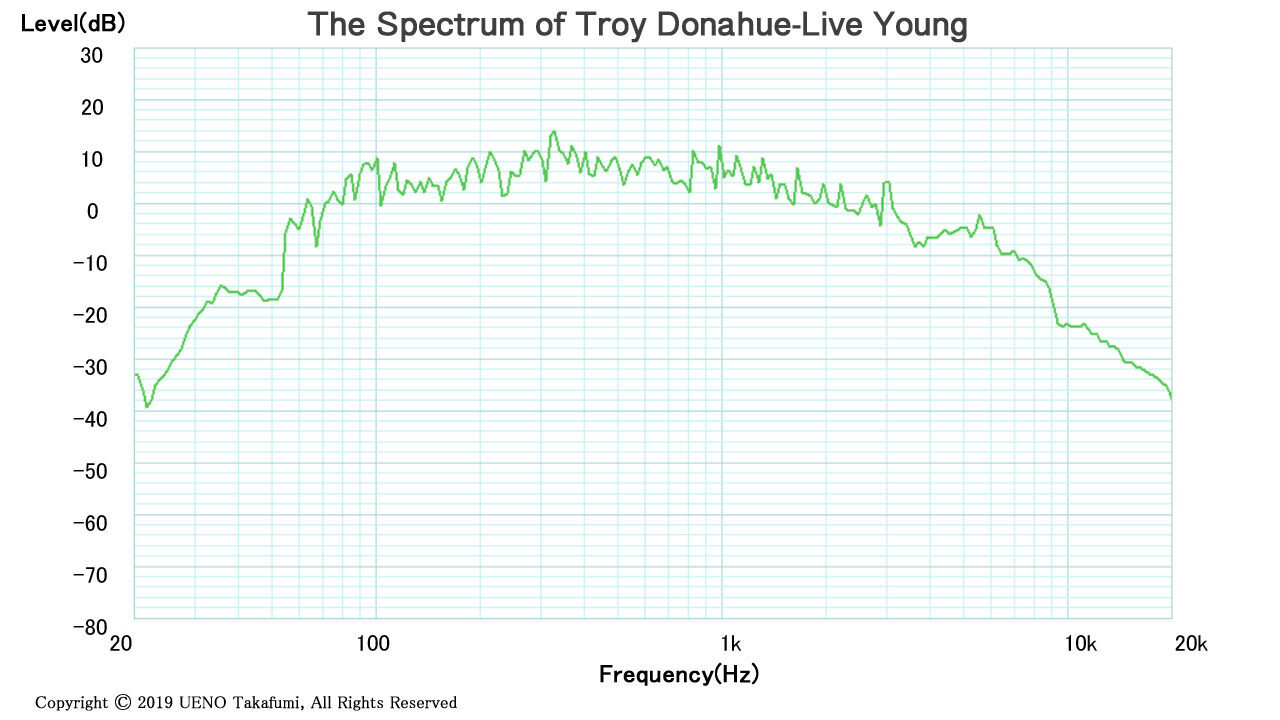

メインボーカル、バックボーカルと楽器が混在した例としてトロイドナヒュー(Troy Donahue)の1963年のヒット曲である恋のパームスプリングス(Live Young)をとりあげる。

周波数スペクトラムは次のように測定される。

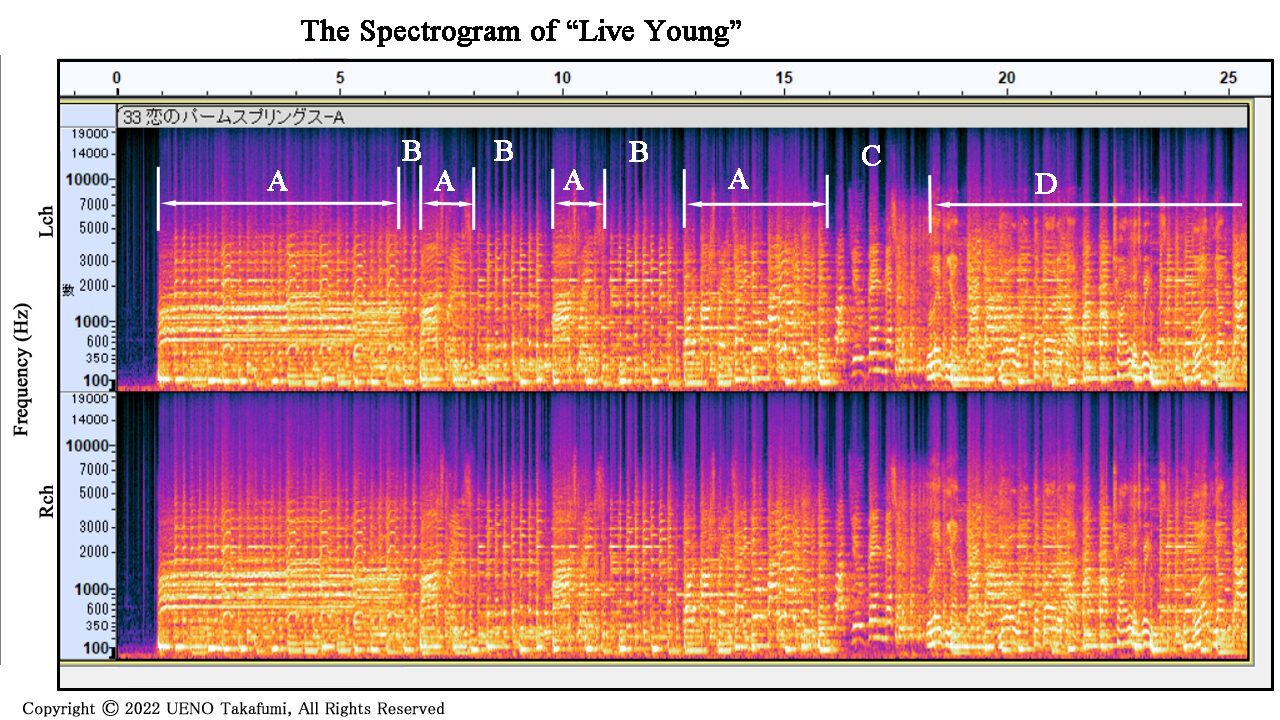

上記周波数スペクトラムでは各パートが混在しているが次に示すスペクトログラム(冒頭25秒間)では分離することができる。

次の4パートに分離することができる。

A: backing vocals+instruments(バックコーラス+楽器)

B: instruments(楽器)

C: backing vocals(バックコーラス)

D: main vocal(Troy Donahue) +backing vocals + instruments(トロイドナヒューのメインヴォーカル+バックコーラス+楽器)

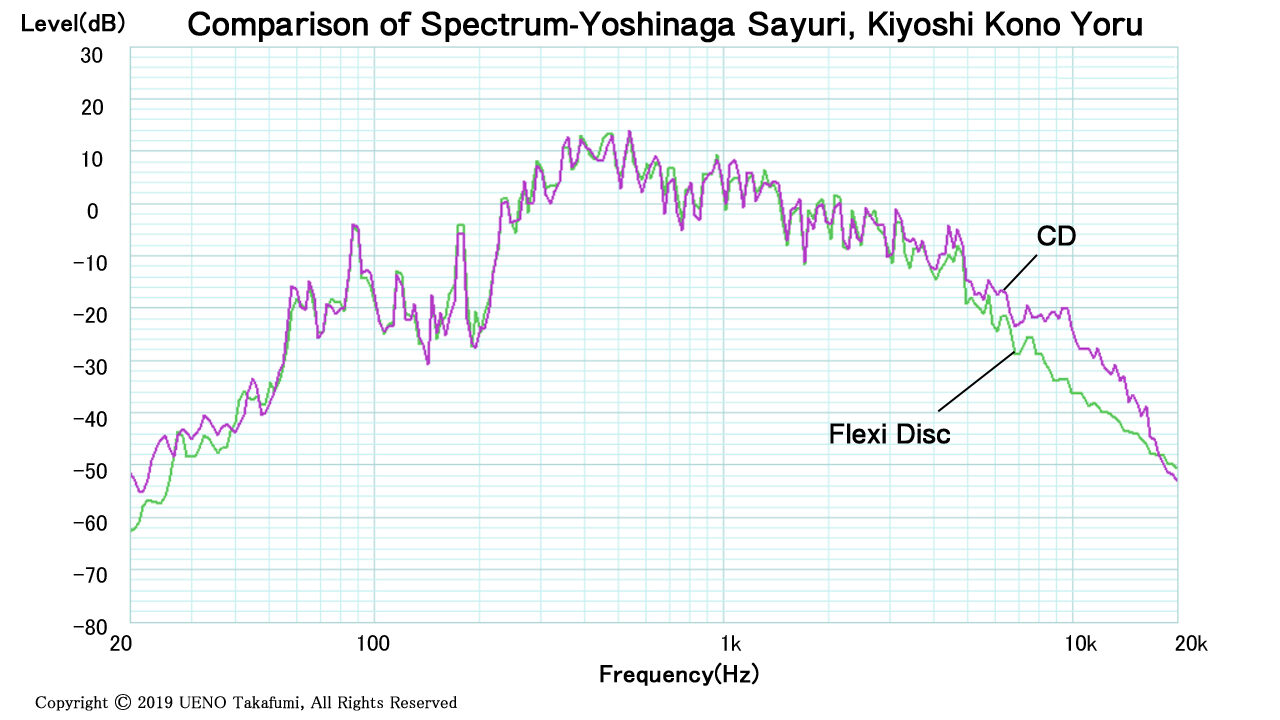

1963年のフォノシート(Flexi Disc): 吉永小百合

吉永小百合は1957年のラジオドラマ”赤胴鈴之助”でデビュー、1959年のテレビドラマ”まぼろし探偵でテレビデビューし、1962年の映画”キューポラのある街”でブルーリボン賞を受賞してこの頃から歌手としてもデビューした。初期の作品はフォノシート(Flexi Disc)で発売されていた。ここではフォノシート”小百合ちゃんとパーティーを”の中から”きよしこの夜“のスペクトラムをCD(吉永小百合全集の中のVICG-58152)と比較する。フォノシートのスペクトラムはCDのスペクトラムより高音域の帯域が狭くなっている。

1963年のフォノシート(Flexi Disc): BBC ベリカード

1960年代全盛だった短波放送の中からBBCが短波放送受信レポートに対する返礼としてBBCが当時発行していた受信証(ベリカード: Verification Card)はフォノシートとなっており、”みなさんご機嫌いかがですか、これからBBC日本語放送のプログラムを紹介しましょう”というナレーションで始まる。

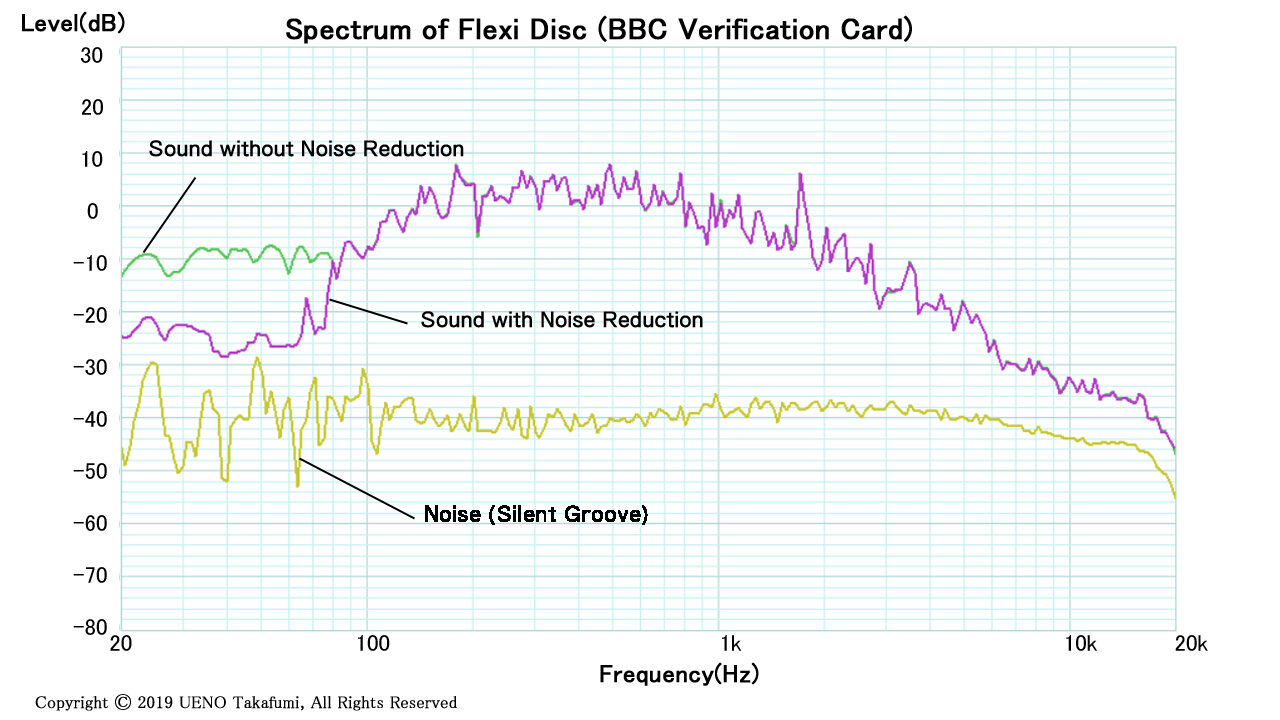

ここではカートリッジ再生(Shure V15VxMR)による特性を示す。

フォノシートであるためポップノイズを除去しない場合は下の緑色の特性のように低域のノイズレベル(ピーク値)が大きい。ポップノイズを除去すると紫色の特性のように大幅に低下する。しかしながら、ポップノイズは時々発生するのみであるため、明瞭度は両者ともにほとんど変わらない。

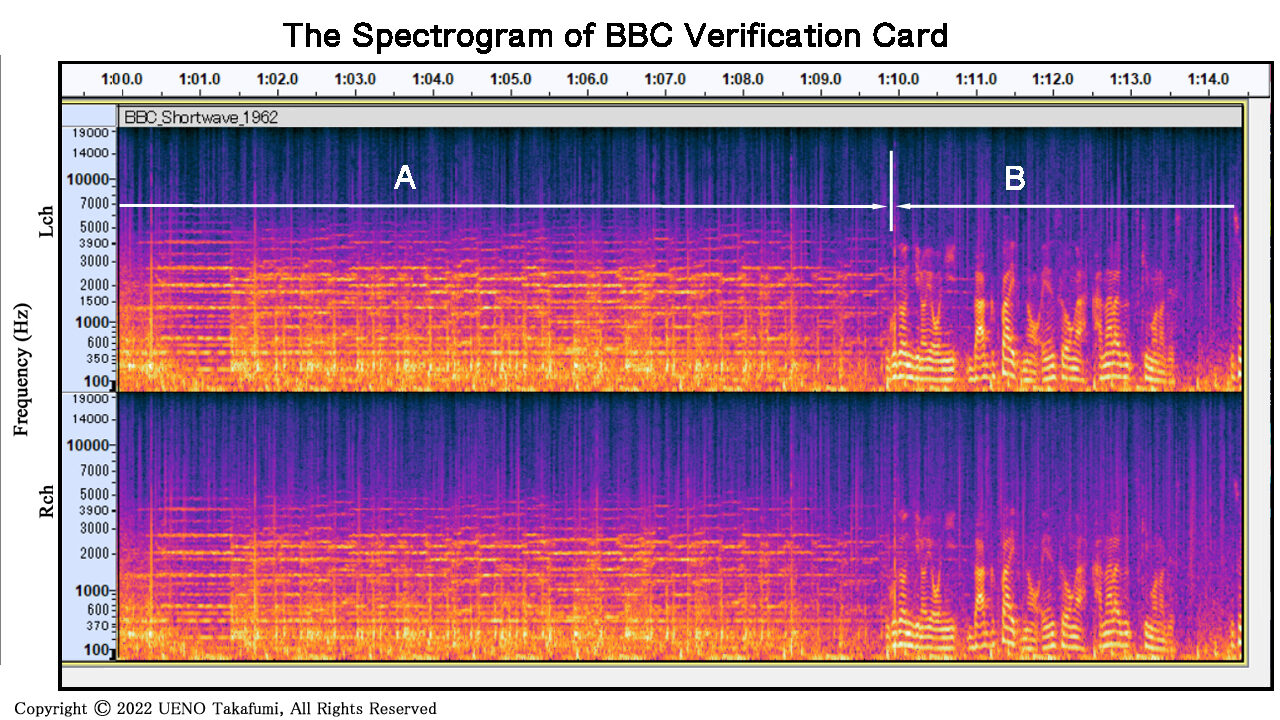

次に上記フォノシートに録音されているバグパイプのスペクトログラムを男性アナウンサーと比較して示す(1分~1分15秒)。バグパイプ(A)のスペクトログラムが男性アナウンサーのスペクトログラムと比較して広帯域に広がっていることがわかる。フォノシートのノイズが全帯域にわたっていることもわかる。

- A: バグパイプ(bagpipe)

- B: 男性アナウンサー

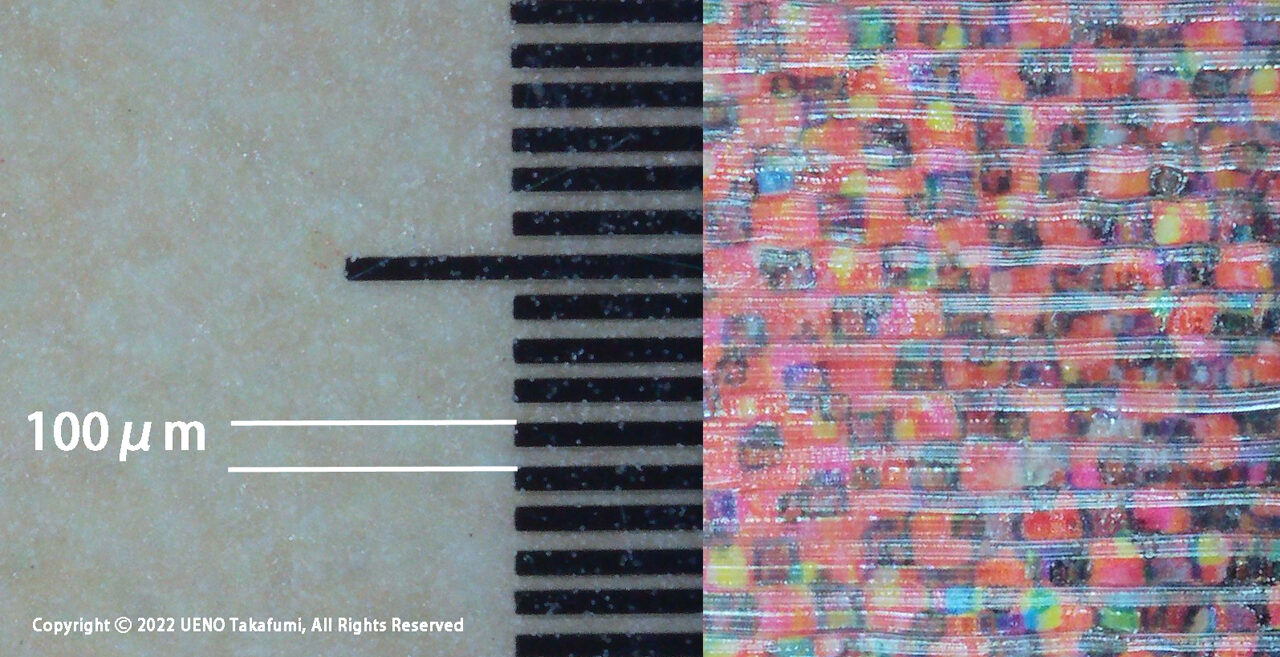

参考: BBCベリカードの音溝

下の写真はBBCベリカードの冒頭部分の音溝拡大写真である。右半分がベリカードで、カラー写真の上に音溝をプレスした半透明フィルムを貼り付けた構造になっているため音溝は白っぽい横筋に映り下側のカラー写真がカラードット状に透けて見えている。左半分の比較用スケールの幅は100μmとなっている。本レコードでは、下の写真の下端の音溝ピッチは1000μm/9本=111μmと計算される。

1965年のEPレコード(Vinyl): ある晴れた朝突然に

”ある晴れた朝突然に”(ジャンポールベルモント主演)のサウンドトラックレコード(FL-1170)のB面で、ギターと口笛のみによる演奏。映画ではチャールズ・チャップリンの娘のジェラルディン・チャップリンが大胆な演技を見せている。ジャケット裏の説明では父親の猛烈な反対を押し切って出演したと書いてある。

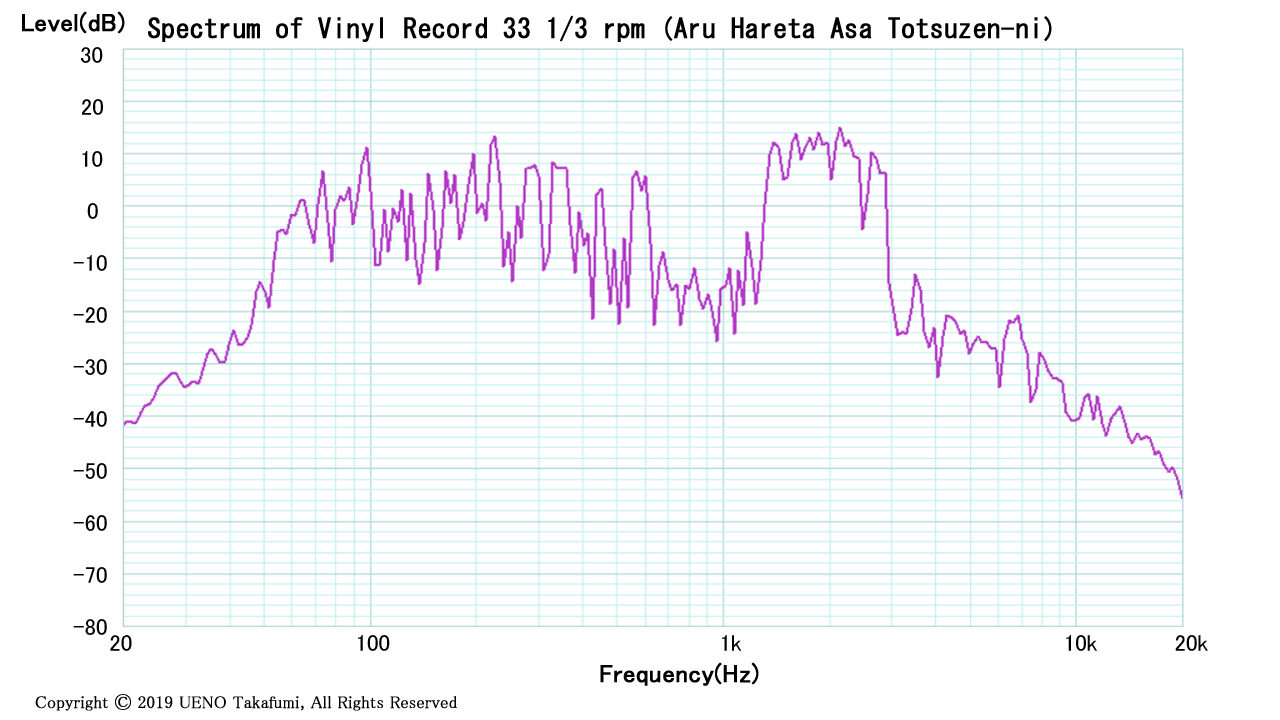

ここではレーザーターンテーブルによる特性を示す。

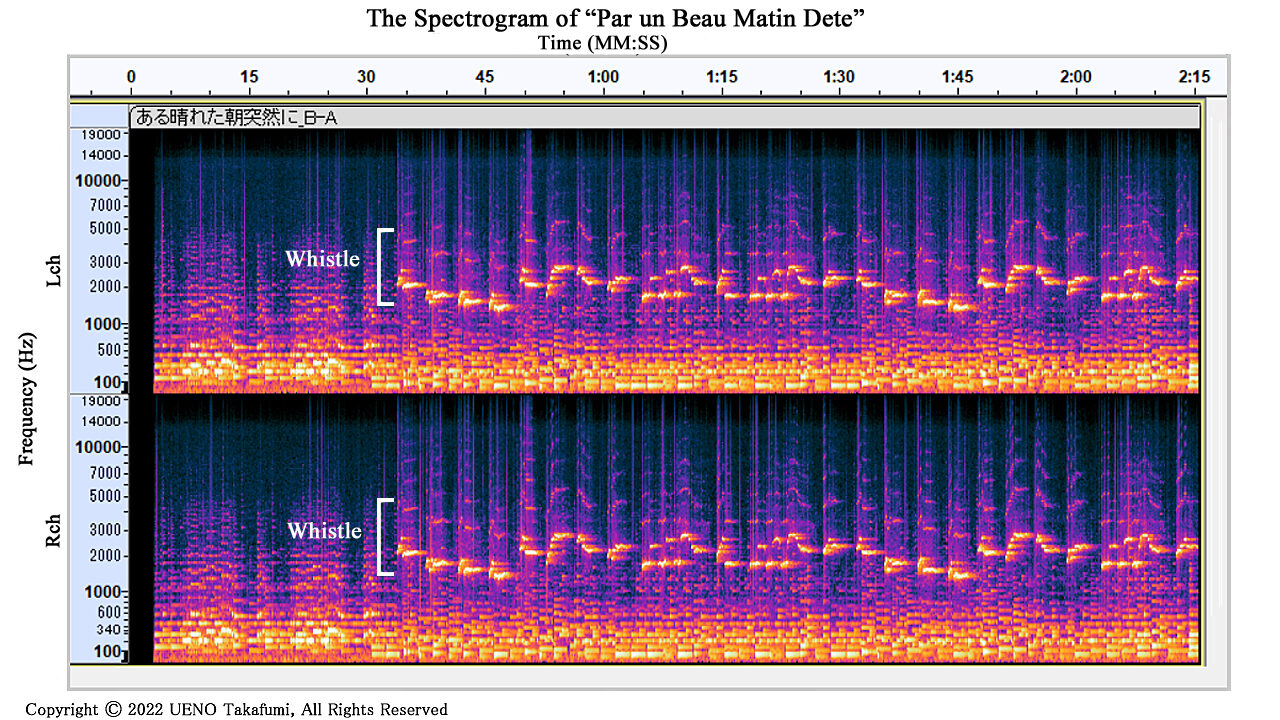

上図の数kHzのスペクトラムは主として口笛によるものであることがスペクトログラムからわかる。次の図は”ある晴れた朝突然に(Par un Beau Matin Dete)”のスペクトログラムを示したものであるが、ギターの演奏で始まり30秒過ぎから口笛の演奏が始まる。口笛では基本波成分が大きいので音程の変化がよくわかる。

1966年のLPレコード(Vinyl): 東京キューバンボーイズ演奏マカレナの女

当時人気のあった東京キューバンボーイズ(見砂指揮)演奏によるLP(Spain)の中に収録されているマカレナの女は、エスパニアカーニとともにデモンストレーションによく使用され、現在でもブラスバンド演奏において人気がある。本LPは1966年8月、9月に東京文京公会堂で録音された。

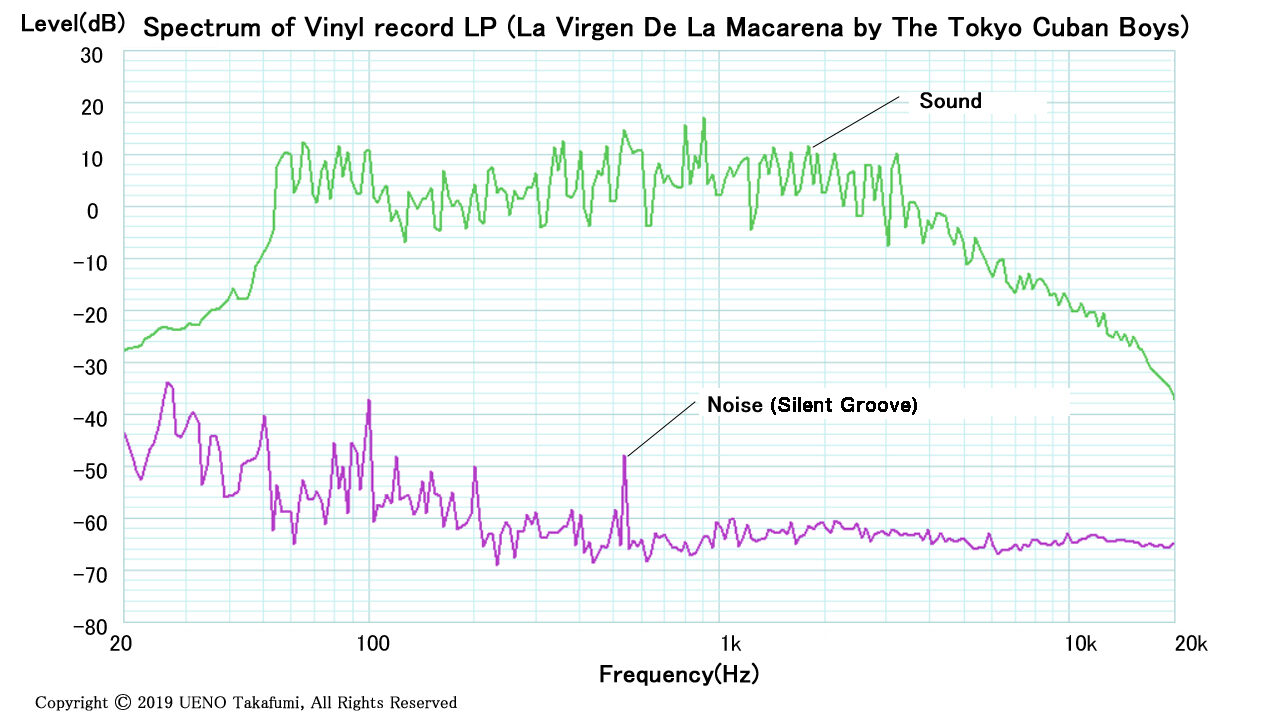

ここではレーザーターンテーブルによって測定したマカレナの女のスペクトラムを示す。

ダイナミックレンジの指標として信号(Sound)とノイズとの差を見ると300Hz~3kHzの範囲にわたって70dB以上得られている。スクラッチノイズもSPレコードに比べると大幅に減少している。

1968年のLPレコード(Vinyl): Bill Evans at Motreux Jazz Festival

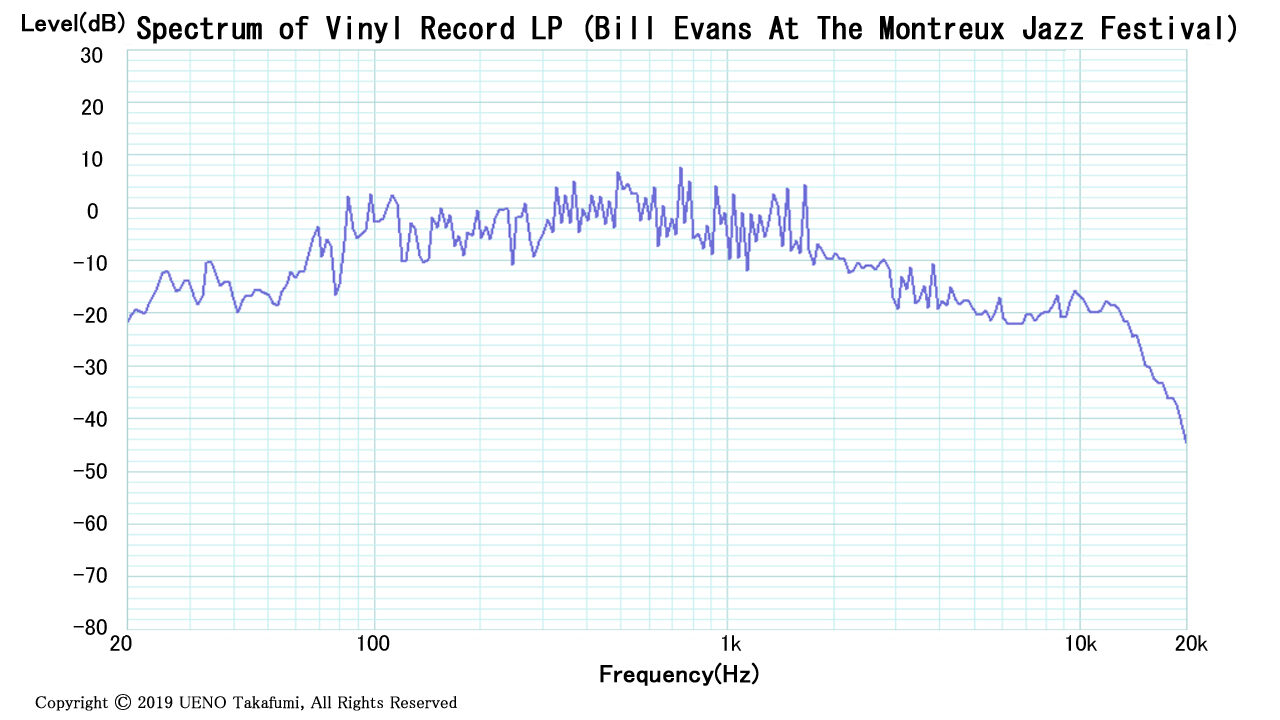

お城のビルエヴァンスとしてよく知られているが、録音においても30Hzまで録音された珍しいジャズライブ録音レコード。下の特性の30Hz付近の音はノイズでなく、冒頭の司会の紹介から約3分50秒後に特に顕著に現れるエディゴメスが演奏するコントラバスの弦の最低音(32.5Hz)である。高音域も約15kHzまで録音されている広帯域録音となっている。

ここではShure V-15 VxMRによるスペクトラムを示す。

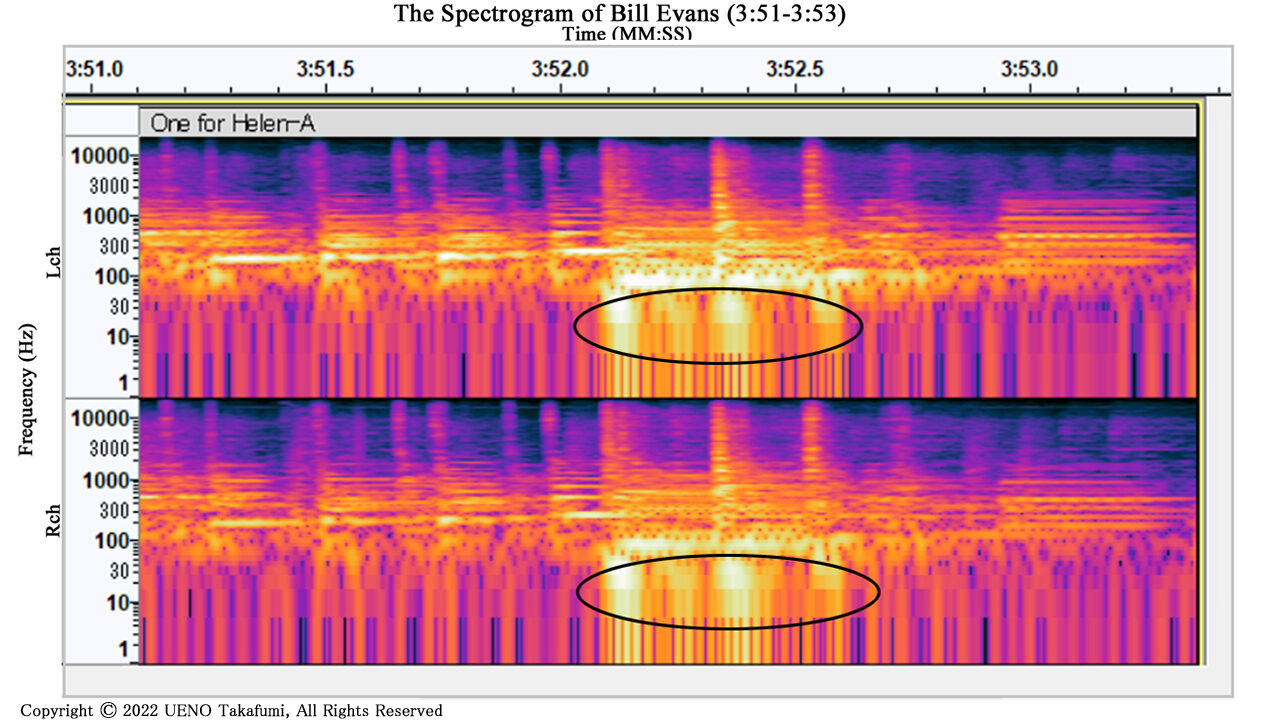

上のスペクトラムの中で約3分50秒付近のコントラバスの最低音付近をスペクトログラムで表示するとその様子がよくわかる。横軸は経過時間(分:秒)で縦軸は周波数(Hz)で低音域がよくわかるように対数表示にしている。3分52秒~3分52.5秒の範囲で40Hz以下に現れている黄色~白の部分がコントラバス最低音の音を示している(円で囲んだ部分)。

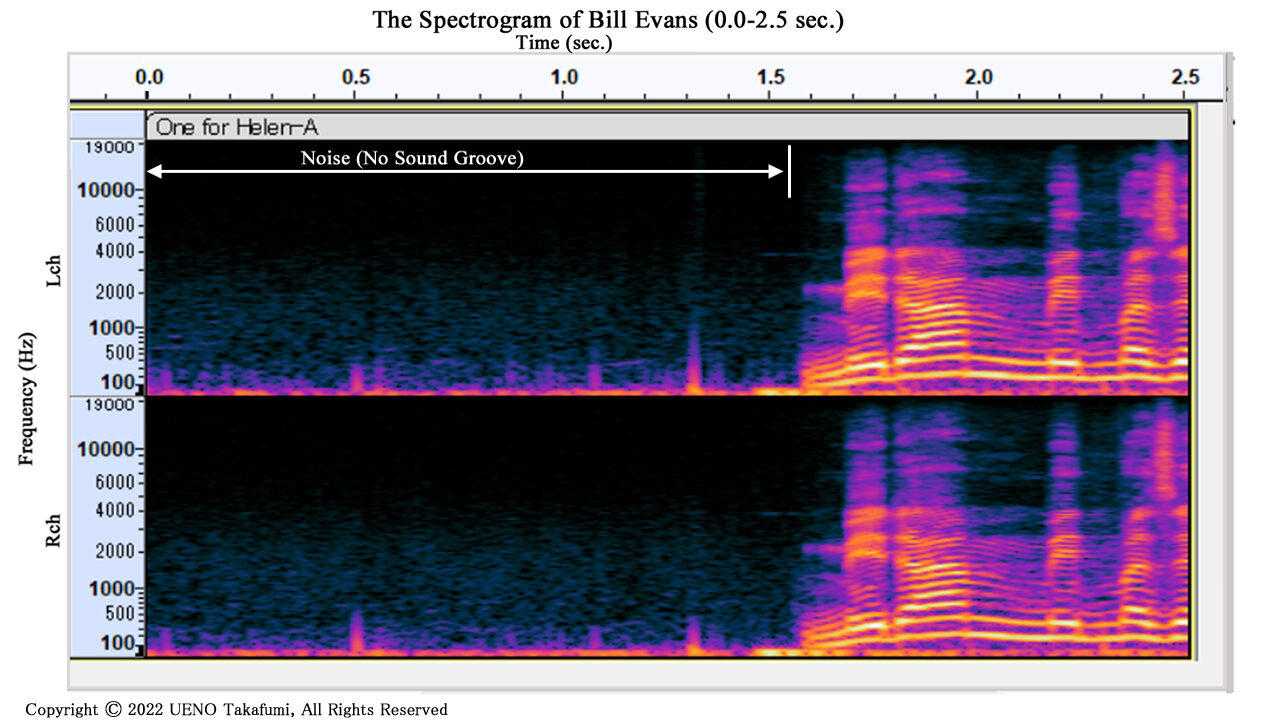

LPレコード盤の材料はVinylであるため冒頭のSPレコードよりもノイズが少ない。Bill EvansのOne for Helenの無音溝をスペクトログラムでノイズ解析した場合を示す。聴覚との対応性の点から縦軸としてメル周波数を用いている。下図において、Noise(No Sound Groove)と表記した部分が無音溝に相当するが、ノイズは黒~青色で表示され明らかにSPレコード(Traviata-Bridisi)より少ないことがわかる。

1968年のLPレコード(Vinyl): Helen Merrill, The Feeling Is Mutual Revisited

ヒットした”The Feeling is Mutual”(1965年)も所有しているがここでは続編でレアアイテムとなっている”The Feeling is Mutual Revisited”(1968年録音)の中からA面4曲目の”My Funny Valentine”をとりあげスペクトログラム解析の有用性について示す。”The Feeling is Mutual”はCD化されているが、”The Feeling is Mutual Revisited”はCD化されていない。

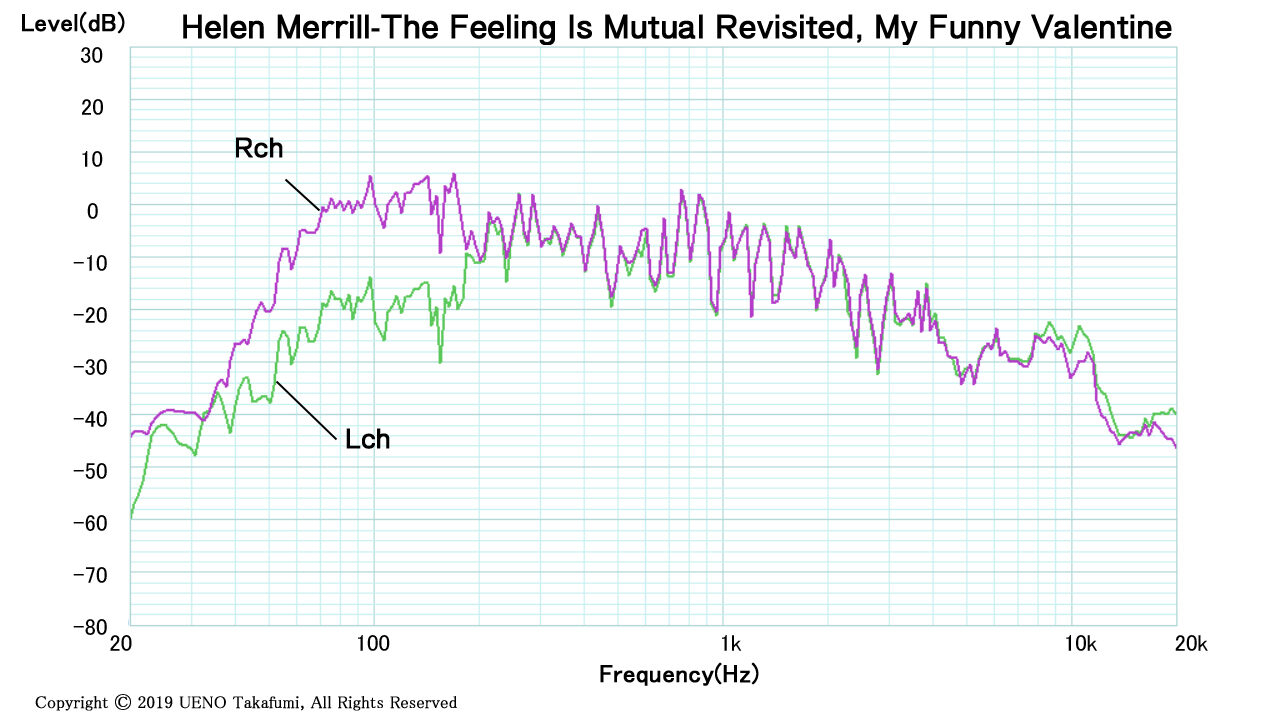

“My Funny Valentine”ではHelen Merrillがベースの伴奏だけで歌っている。周波数スペクトラムを見ると200Hz以下の低音域においてRchのレベルがLchのレベルよりも約20dB高くなっていることがわかるがその成分まではわからない。

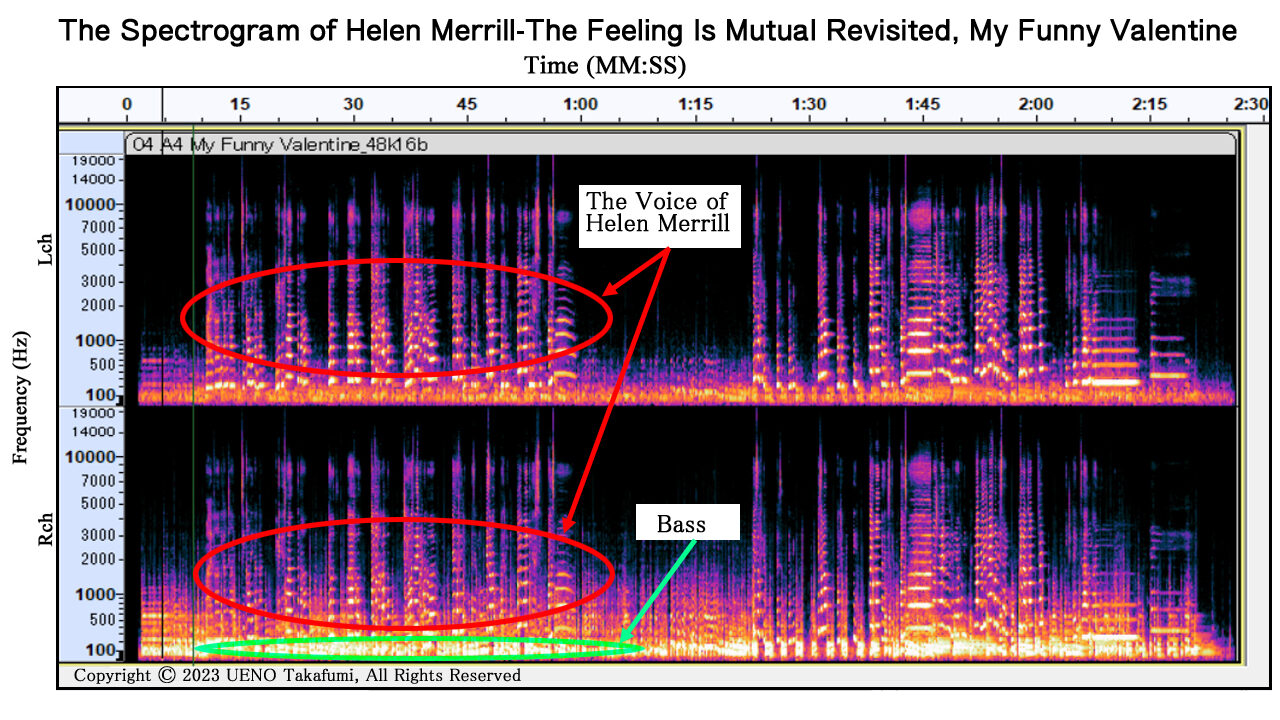

下に示すスペクトログラムにおいて、横軸は時間(分、秒)、縦軸はmel周波数を示す。Helen Merrillの声(赤丸)はLch、Rchともに含まれているが、ベース成分(緑丸)はRchに多く含まれているがLchには少ない。このことから上記周波数スペクトラムの200Hz以下でRchのレベルがLchのレベルよりも約20dB高いのはベースによるものであることがわかる。

1968年のLPレコード(Vinyl): Ivan Moravec, Debussy Recital

コニサーシリーズ第1集のドビュッシーリサイタル。ピアノとしてボールドウィンSD-10を使用した世界最初の録音。

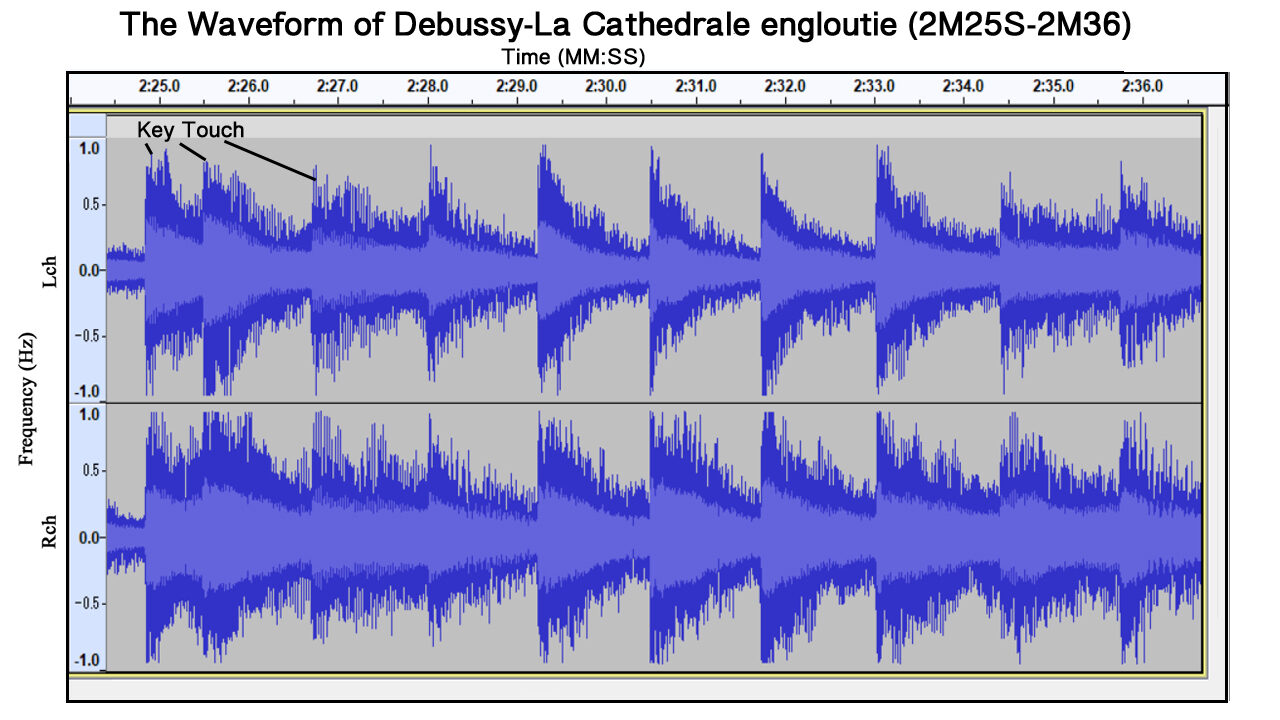

ここではLP盤(カートリッジ再生)の2曲目、沈める寺の2分30秒前後の波形とスペクトログラムを示す。波形を次の図に示す。次の図で横軸は時間(分、秒)、縦軸は振幅を表す。打鍵(key Touch)直後から振幅が減衰していく様子がわかる。

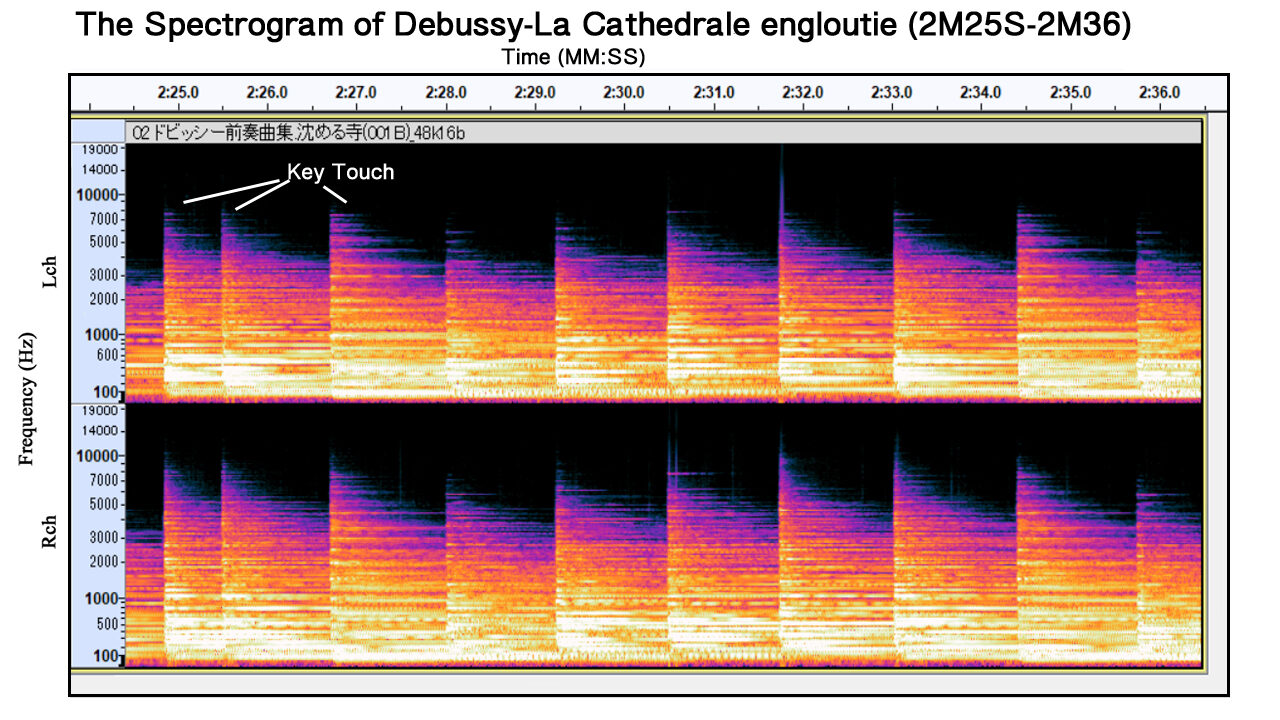

次にスペクトログラムを示す。下の図で横軸は、時間(分、秒)、縦軸はmel周波数を示す。打鍵(key Touch)直後は倍音まで広い周波数が含まれているが、時間の経過とともに倍音(高音)から徐々に減衰する様子がわかる。

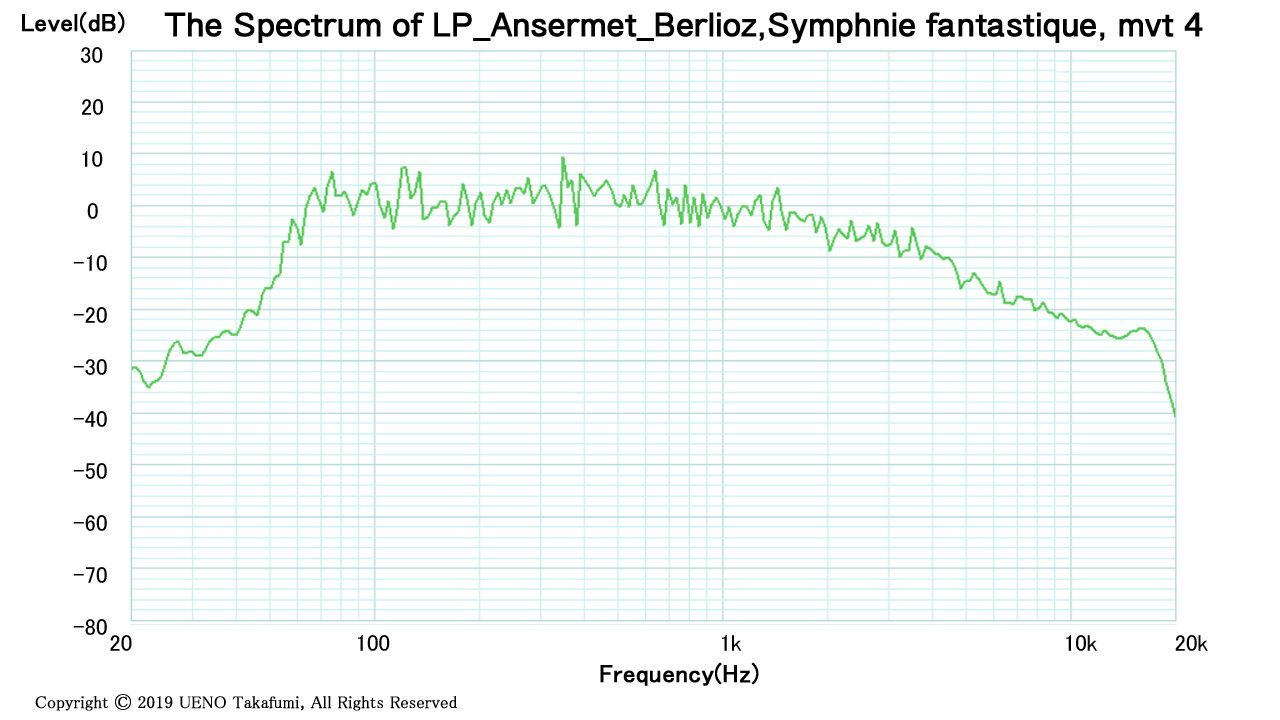

1968年のLPレコード(Vinyl): Ernest Alexandre Ansermet, Symphonie fantastique

エルネストアンセルメ指揮スイスロマンド管弦楽団の演奏による幻想交響曲でロンドンのFFSS (Full Frequency Stereophonic Sound)による録音。

ここでは第4楽章の周波数スペクトラムを示す(カートリッジ再生)。別稿に示すCD版の周波数スペクトラムと比較すると、約30Hzの低音域はほとんど録音されていないが高音域はFFSSによって20kHz付近まで録音されている。

1970年代

1970年代

LP

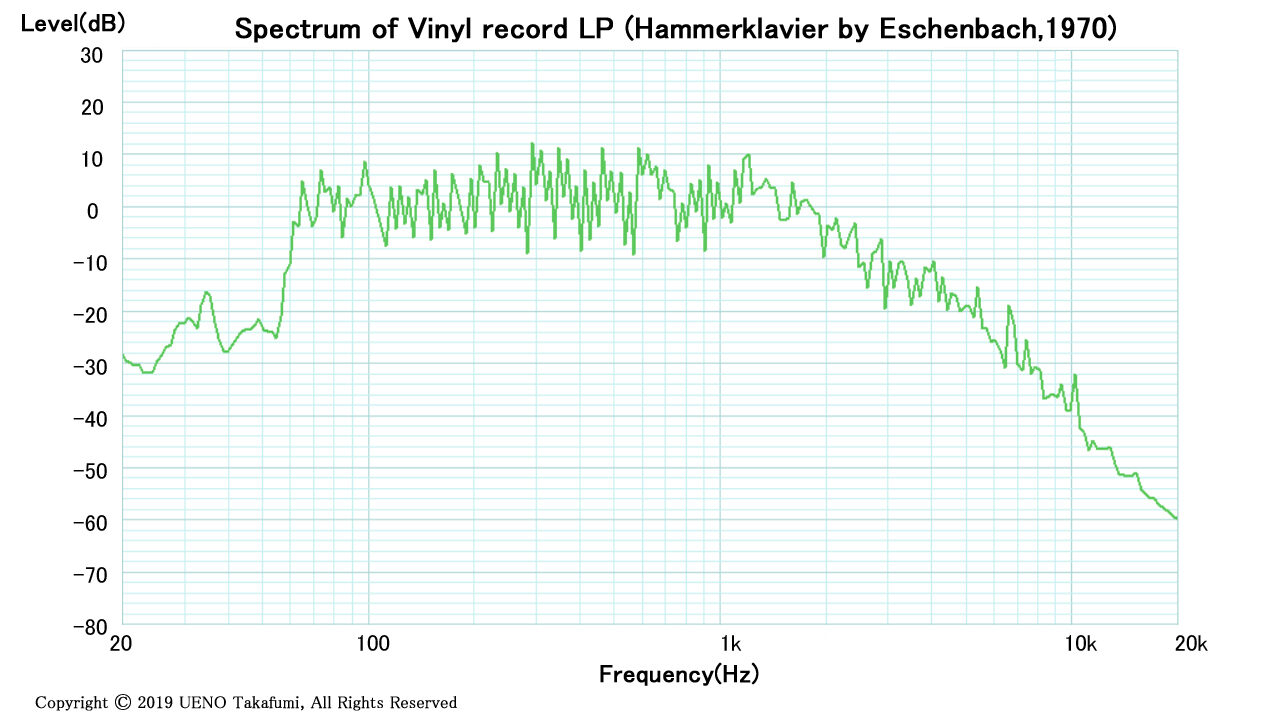

Hammerklavier: Christoph Eschenbach

後に指揮者に転向したエッシェンバッハがピアノ演奏家だった時代1970年6月にミュンヘンで録音したLPレコードでこの後日本公演を行っている。日本公演を聴いた時ハンマークラヴィア演奏後アンコール曲を5曲以上演奏していたことが印象に残っている。エッシェンバッハが1976年にロンドンAbbey Roadで録音したCDも所有しているが、1970年録音のほうが自然に聞こえる。ピアノ曲の場合には鍵盤の音のみでなく響板の振動も低音域に記録される。

レーザーターンテーブルによるスぺクトラム測定結果を示す。

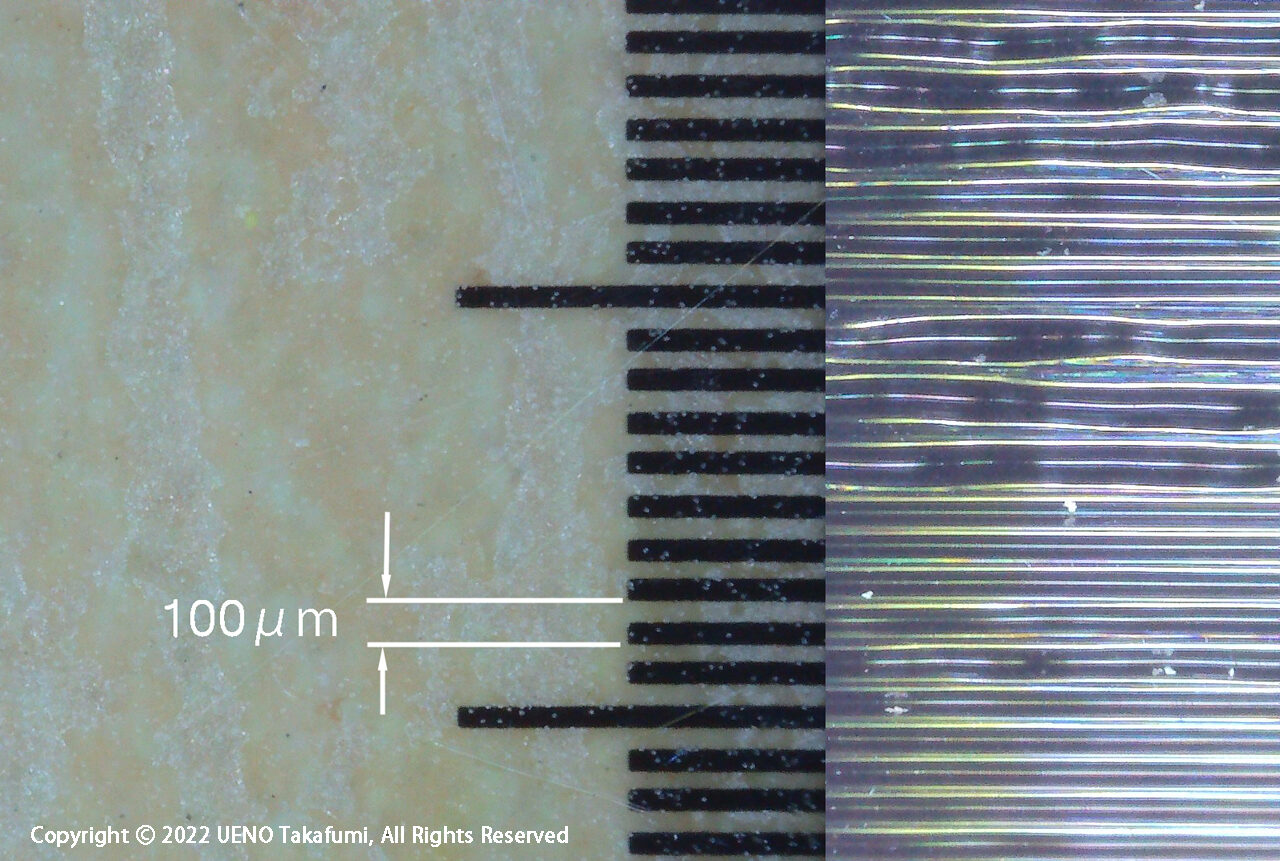

参考: Hammerklavierの音溝

LPの場合音溝のピッチは振幅によって変化する。下の写真はエッシェンバッハのハンマークラヴィーアのA面冒頭部分の音溝拡大写真である。右半分が音溝で左半分が比較用スケールで100μm幅となっている。本レコードでは、下の写真の下端の音溝ピッチは400μm/5本=80μmと計算される。一方上端及び中央の音溝ピッチは400μm/3本=133μmと計算される。

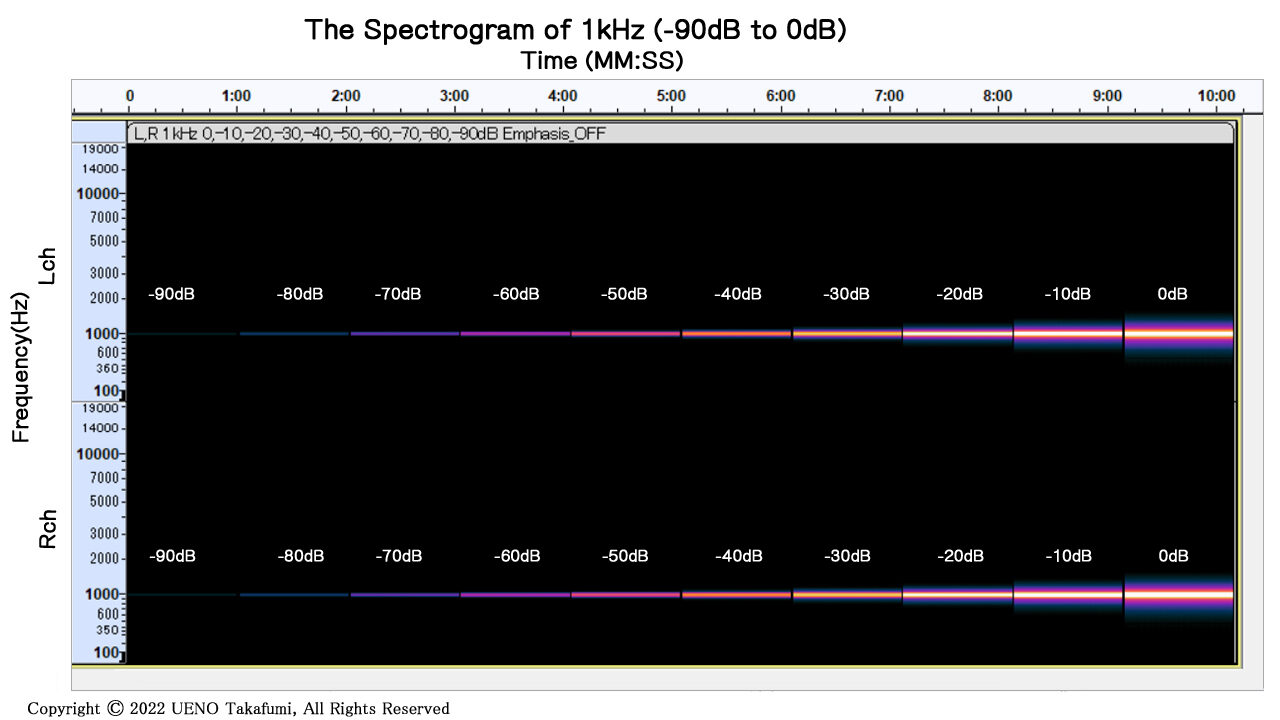

参考1: スペクトログラムの色とレベルの関係

次の図はCDに記録された1kHz信号のレベル0dB~-90dBとスペクトログラムの色との関係を示したものである。最左端が-90dB、最右端が0dBで0dBに近づくにつれて白く(明るく)なる。